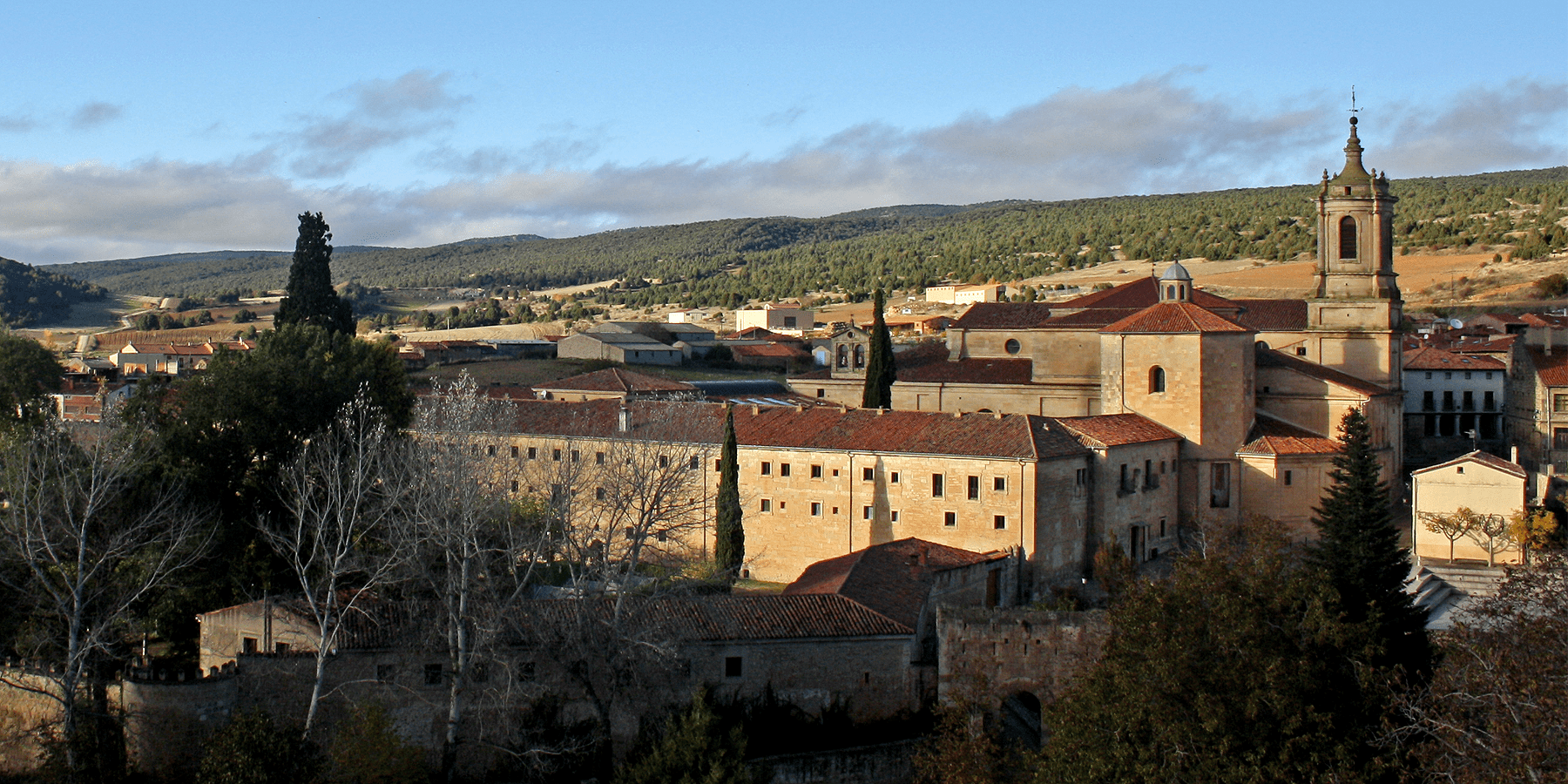

Le monastère est l’ensemble de bâtiments dans lequel se déroule la vie communautaire des moines. Il est organisé sur la base d’une règle qui oriente la spiritualité des moines, règle la liturgie des offices religieux et les activités de prière et de travail.

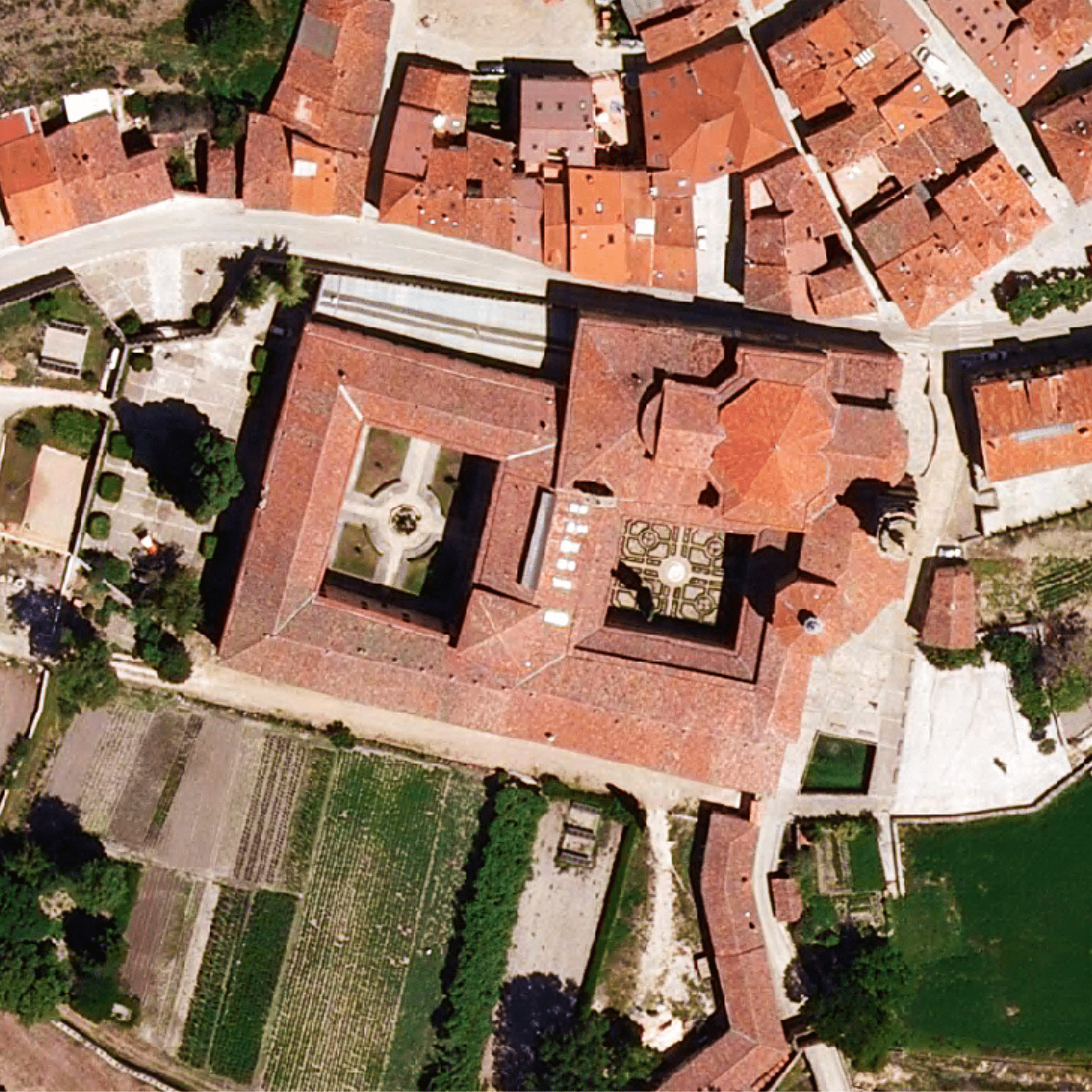

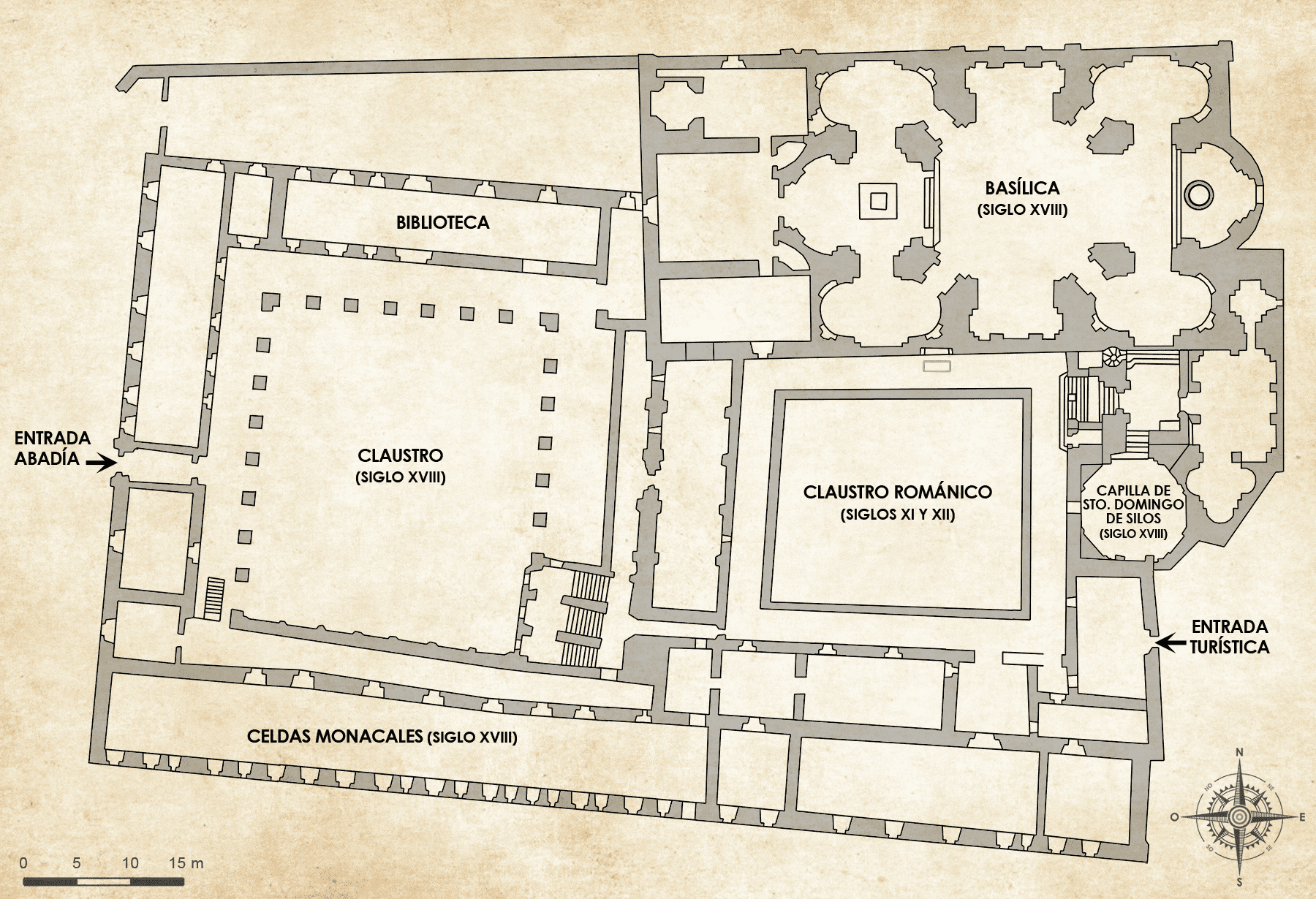

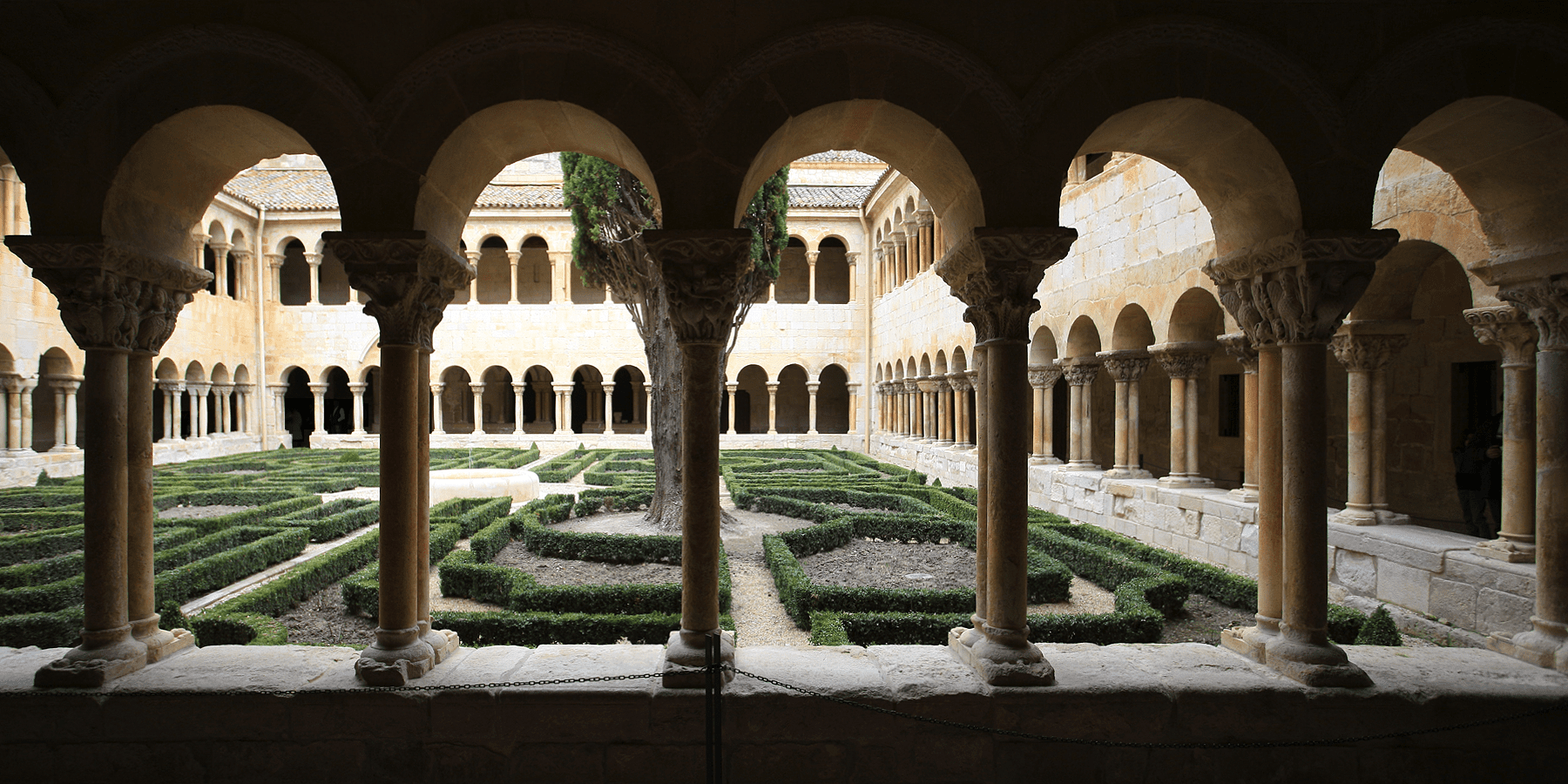

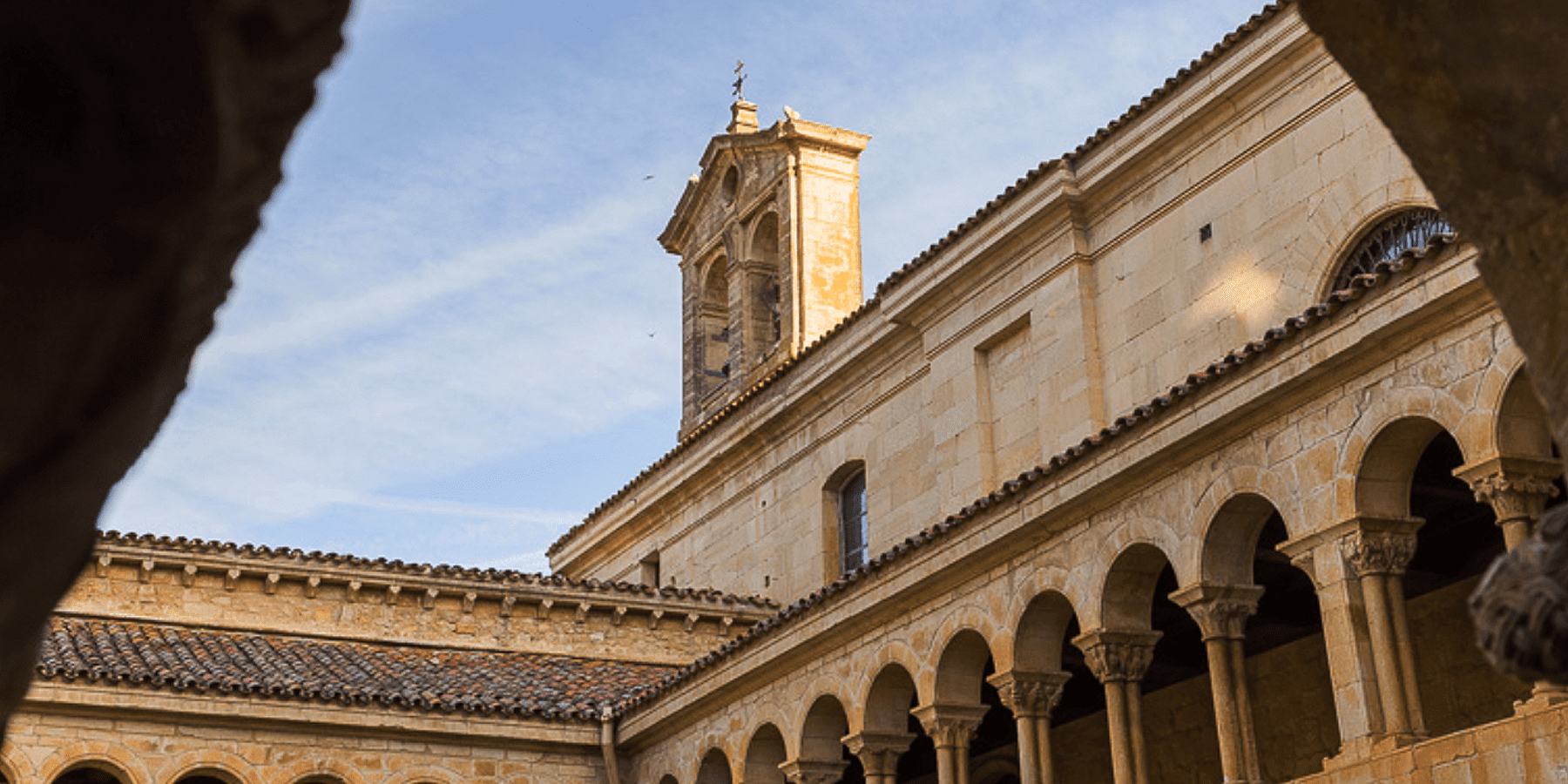

Sur le plan architectural, il se compose de différents espaces : l’église ou le temple, où se déroulent les célébrations liturgiques ; le cloître, généralement adossé au sud de l’église, autour duquel s’organisent toutes les pièces : la salle capitulaire et l’écritoire à l’est ; au sud le réfectoire ou la salle à manger et la cuisine au rez-de-chaussée et le dortoir à l’étage ; et l’hospice à l’ouest. À ces bâtiments s’ajoutent un jardin potager inclus dans l’enceinte monastique elle-même et des bâtiments agricoles situés à différents endroits. D’autres communautés religieuses ou prieurés et toutes leurs propriétés (terres agricoles, fermes, moulins, autrefois importantes mais aujourd’hui réduites) dépendent de ce siège central.

Entre las dos décadas finales del siglo XI y las tres primeras del siglo XII se amplía el templo, construyéndose la parte alta de la iglesia con tres ábsides. Posteriormente se efectuaría el transepto. En 1125 el monasterio cambia la advocación de San Sebastián a Santo Domingo y a lo largo de la primera mitad de este siglo XII conseguirá la independencia de la jurisdicción episcopal y pasará a depender directamente de la Santa Sede.

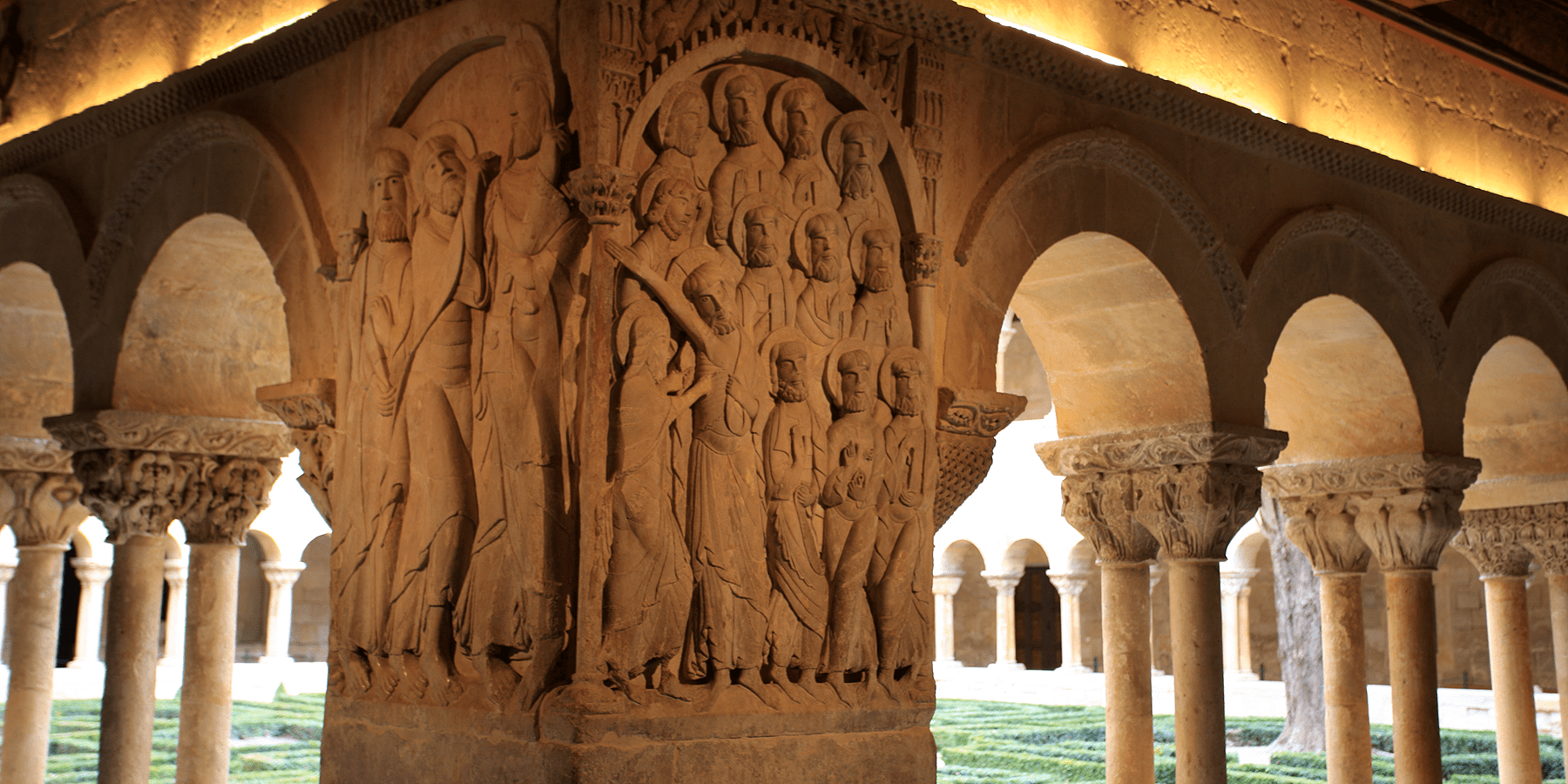

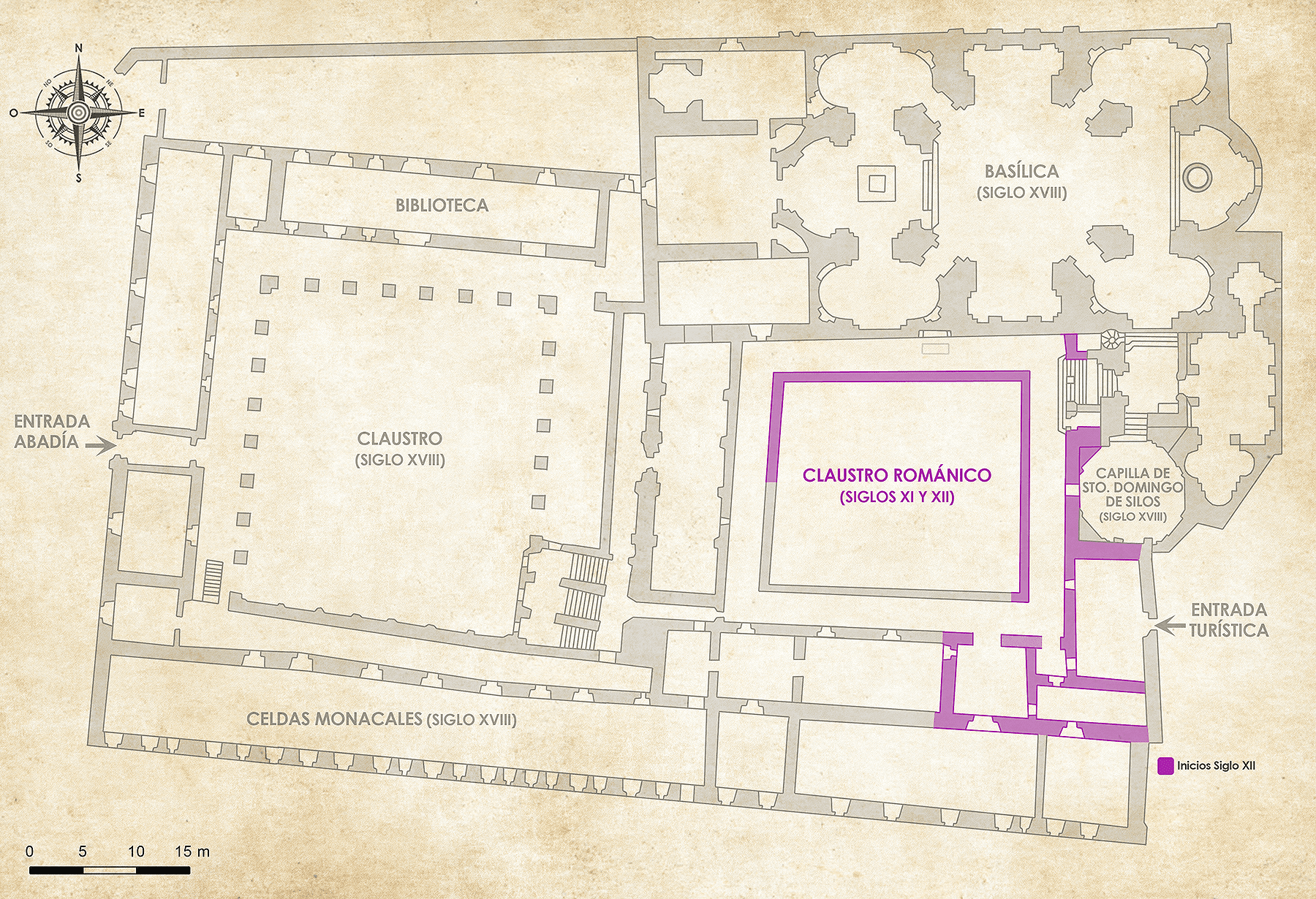

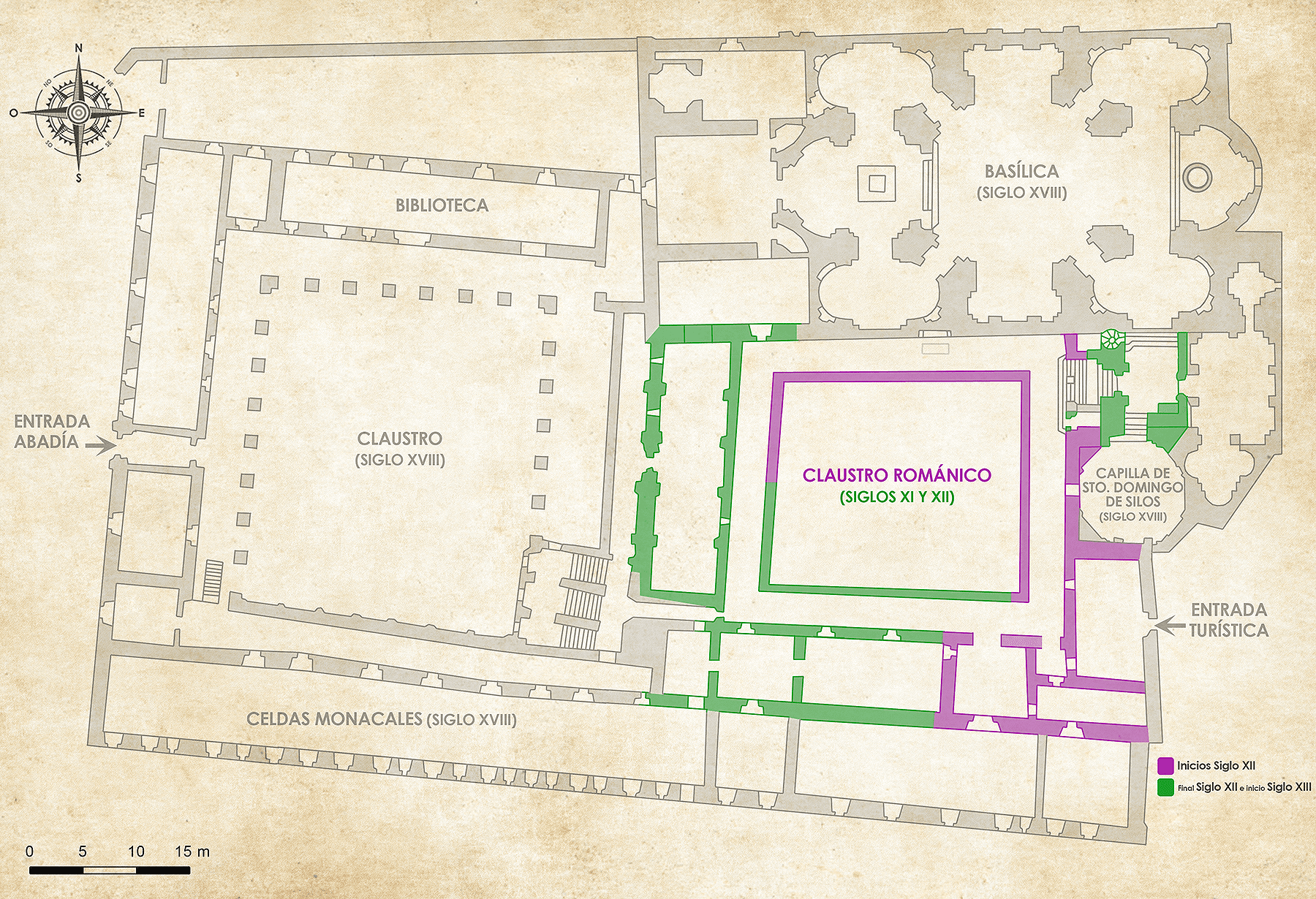

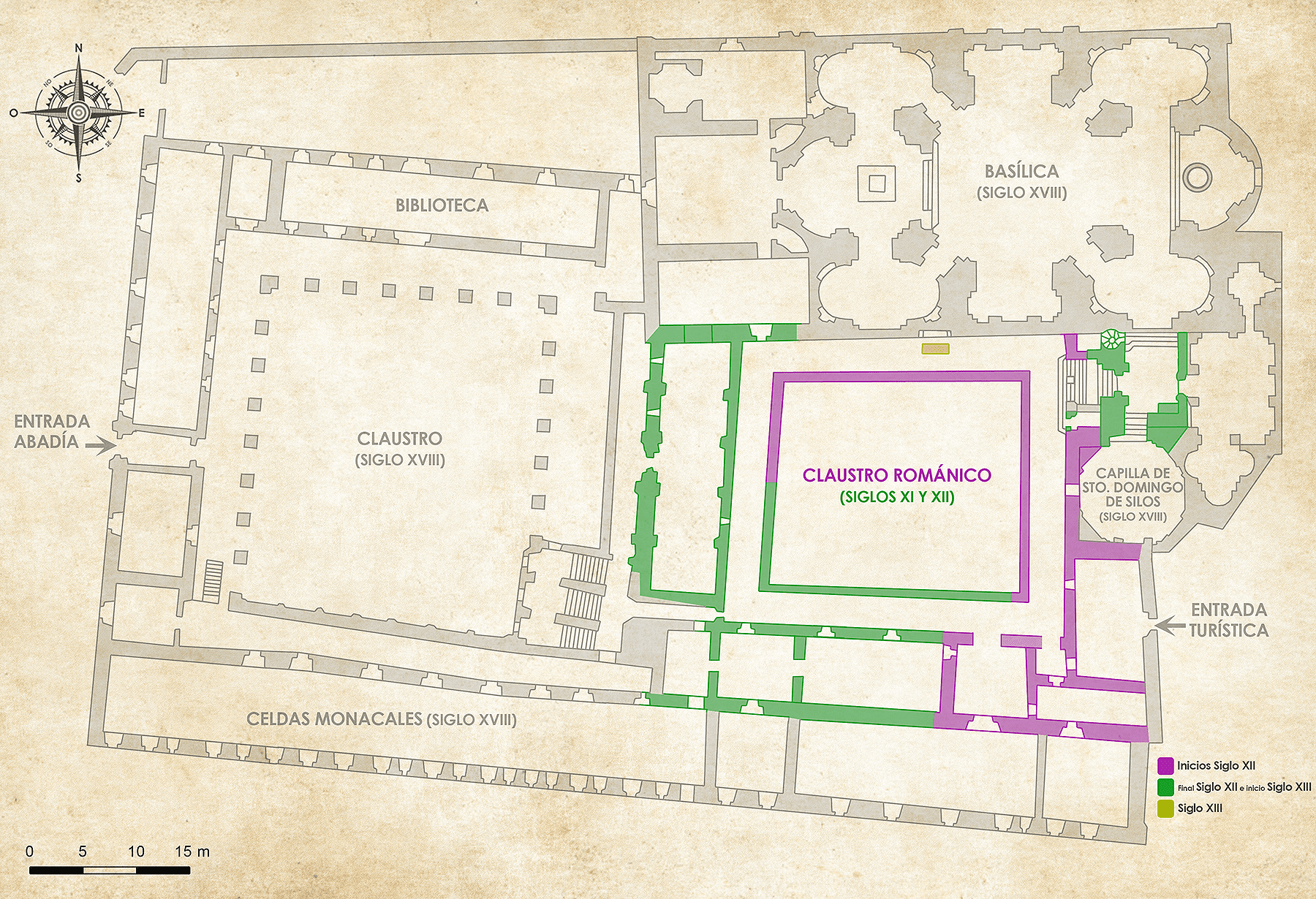

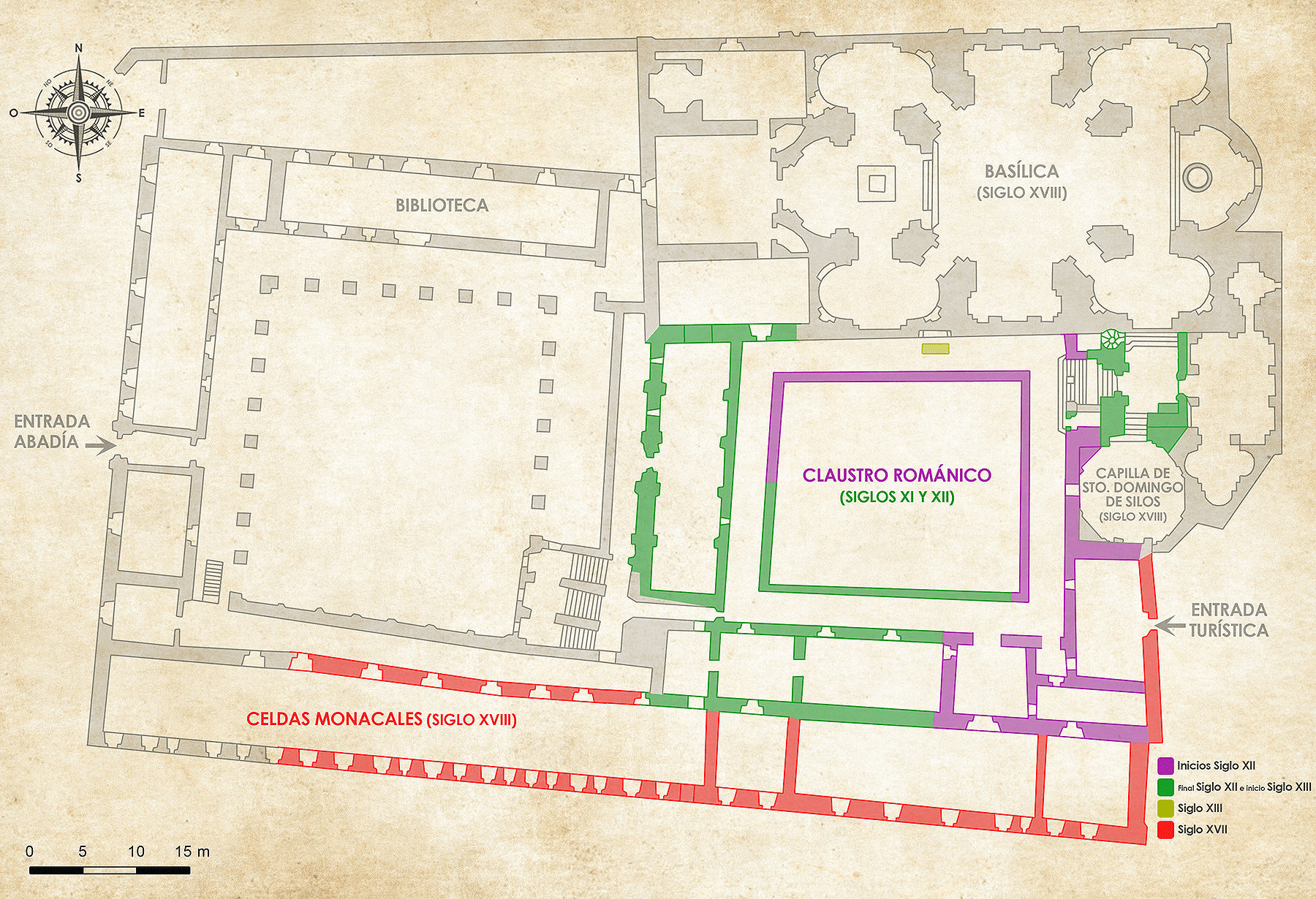

Entre les deux dernières décennies du XIe siècle et les trois premières du XIIe siècle, l’église est agrandie en construisant sa partie supérieure avec trois absides. Le transept est construit plus tard. En 1125, l’abbaye change de nom, passant de Saint-Sébastien à Saint-Dominique. Au cours de la première moitié du XIIe siècle, elle s’affranchit de la juridiction épiscopale pour dépendre directement du Saint-Siège. Dans le dernier tiers du XIIe siècle, le monastère connaît une période de rénovation qui se traduit par l’achèvement du cloître inférieur et la construction de plusieurs annexes, l’agrandissement de l’église vers l’ouest et la construction d’un portique sur la façade nord. Le premier étage du cloître est construit au début du XIIIe siècle.

La fin du Moyen Âge est une période moins brillante et les zones bâties ne s’étendent guère. En 1384, un incendie touche une grande partie de l’abbaye, qui doit être reconstruite. C’est à cette occasion que le cloître inférieur est réalisé.

Au début du XVIe siècle, la salle capitulaire se transforme en chapelle funéraire pour les abbés du monastère. En 1512, l’abbaye rejoint la congrégation bénédictine de Valladolid, l’un des monastères les plus anciens et les plus grands de la ville. Tout au long du XVIe siècle, plusieurs réformes de l’église et du cloître sont prévues, mais les travaux ne concernent finalement que le temple : une chapelle dans la nef évangélique de l’église et l’ouverture du transept sud pour faciliter l’accès à la sacristie.

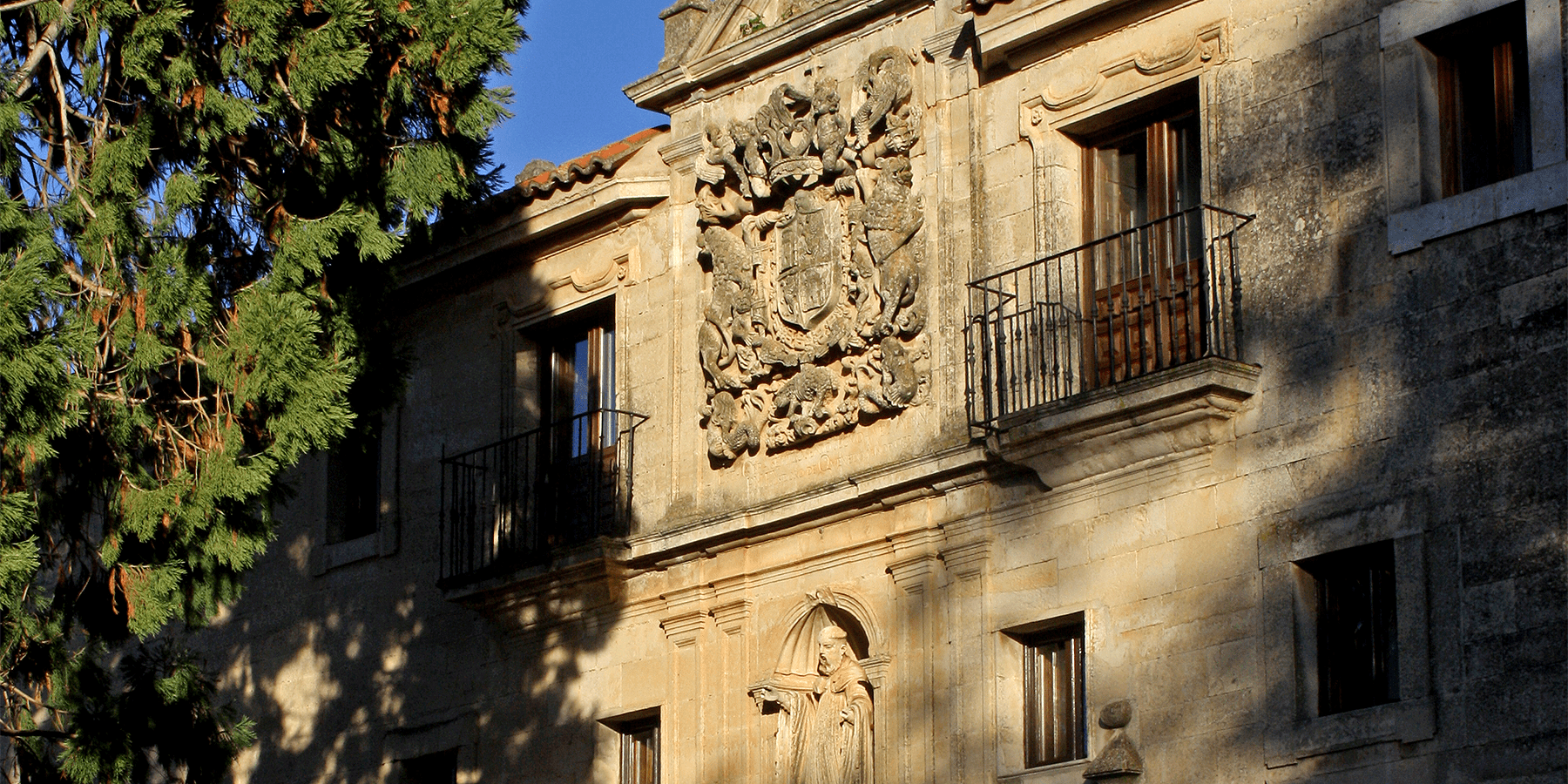

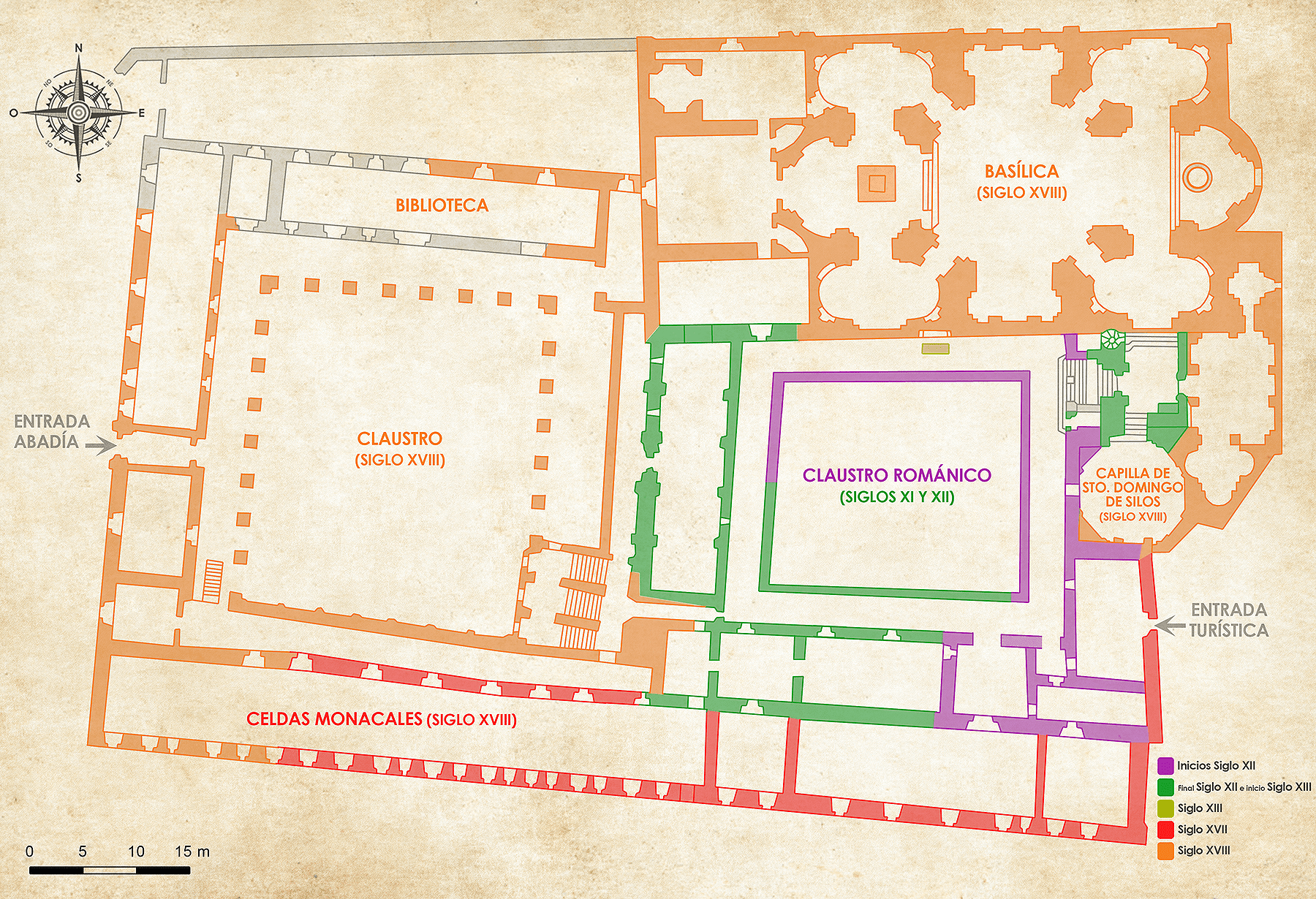

Dans la première décennie du XVIIIe siècle, la façade occidentale de la porte romane de l’église est construite et les statues de saint Dominique et des rois Récarède et Alphonse VI, restaurateur, fondateur présumé et bienfaiteur de l’abbaye, sont ajoutées. D’autres interventions permettent de supprimer le portique de la façade nord. En 1732, une décision entérine le transfert du tombeau du saint de l’église vers une chapelle située au-dessus de l’ancienne salle capitulaire. Le toit de l’ancienne salle capitulaire, de style gothique tardif, est alors démonté. L’entrée principale de l’abbaye se situe côté occidental. La porte au centre de la façade est divisée en trois niveaux : en bas un arc en plein cintre ; au centre une niche avec saint Dominique ; et en haut un blason où l’on peut voir inscrit 1739, l’année d’exécution des travaux.

En 1751, après avoir obtenu l’autorisation de la congrégation de Valladolid, l’église romane d’origine, alors en très mauvais état, est démolie. Les plans de la nouvelle église, encore conservés aujourd’hui au monastère, sont réalisés par Ventura Rodríguez, tandis que les travaux sont dirigés par Antonio Machuca, assisté du moine-architecte Simon Lexalde. En raison de difficultés économiques, plusieurs parties initialement prévues sont supprimées et la construction se prolonge jusqu’à la fin de l’année 1793.

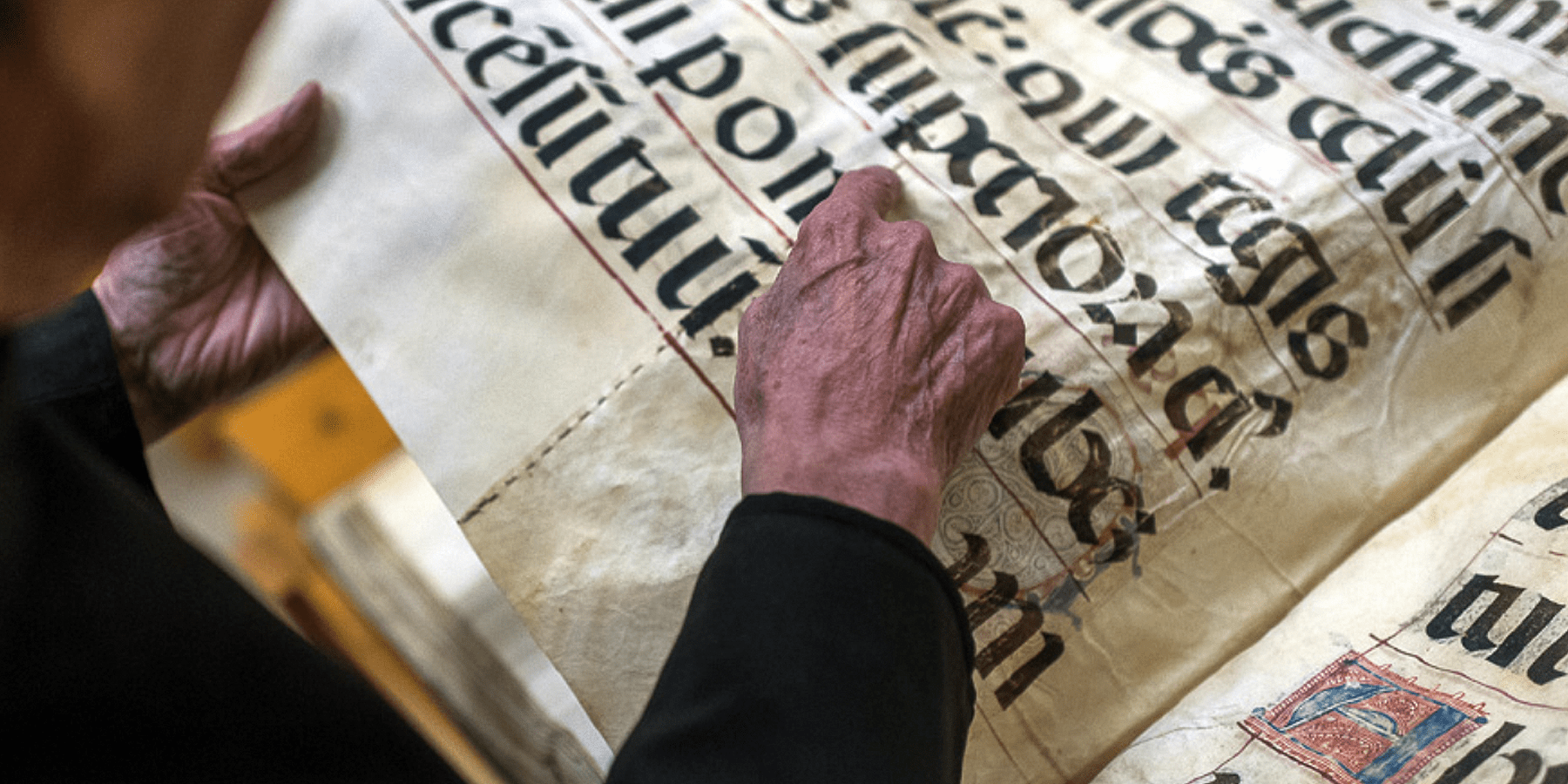

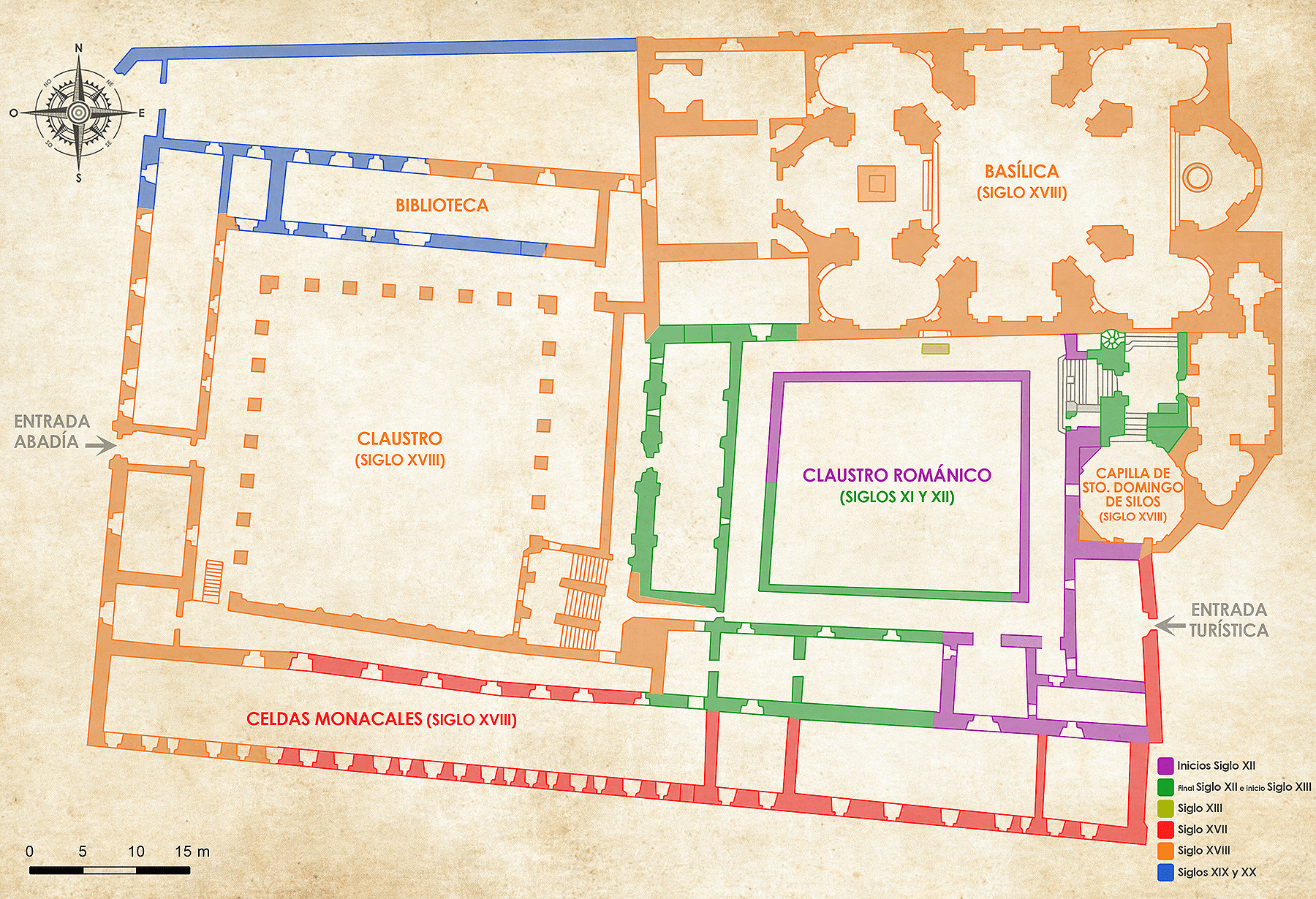

Le XIXe siècle est marqué par l’instabilité, notamment au début avec l’invasion des troupes napoléoniennes en 1808. Cette situation oblige les moines de Saint-Dominique de Silos à protéger leurs biens pour éviter qu’ils ne soient pillés. Une grande partie des archives et l’urne en argent contenant les reliques de saint Dominique sont cachées dans le petit village de Moncalvillo de la Sierra et les objets de valeur sont camouflés à l’intérieur de l’abbaye. Le désamortissement et l’exclaustration des ordres religieux en 1835 marquent le début d’une période de 45 ans sans vie communautaire monastique. Jusqu’en 1857, le père abbé Rodrigo Echevarria reste tout de même en fonction. Il est d’abord chargé par le gouvernement des inventaires et de l’entretien de l’édifice. En 1846, il devient curé de Silos à la suite du décès du père Fulgencio Palomero, qui dirigeait en même temps la pharmacie dont il était l’apothicaire et le propriétaire après l’avoir achetée en 1820. Il sauve ainsi plusieurs biens monastiques en les donnant à des prêtres de villages voisins : trésor de la sacristie, une partie de la bibliothèque et de ses manuscrits, une partie de la pharmacie. Tous les manuscrits l’accompagnent à Ségovie lorsqu’il est nommé évêque du diocèse. À sa mort en 1875, il laisse ces biens en héritage aux moines de Silos résidant à Madrid, qui les mettent finalement en vente. Les recettes contribuent à la restauration de l’abbaye de Silos sollicitée par l’archevêque de Burgos. En 1877, les biens sont mis aux enchères par l’antiquaire parisien qui les détient. La plupart d’entre eux sont acquis par la Bibliothèque nationale de Paris et le British Museum, ainsi que par quelques collectionneurs. Cette situation a au moins le mérite de conserver les documents, même si la piste d’une partie d’entre eux est perdue. Les bâtiments du monastère tombent progressivement en ruine, entraînant le transfert de plusieurs œuvres d’art au musée provincial de Burgos : coffrets, reliquaires, façade en émail du tombeau de saint Dominique. Le curé de la paroisse, le père Sisebuto Blanco, proteste en vain au motif qu’il s’agit d’objets de culte et que leur transfert n’a pas été autorisé par l’archevêque de Burgos.

En 1862, les peintures qui se trouvent dans les locaux du monastère sont envoyées au musée de Burgos, mais pas celles de l’église et de la sacristie. En 1850, Pascual de Gayangos apporte 402 volumes de la bibliothèque de Silos à l’Académie royale d’histoire à Madrid ; et en 1863, 6 090 volumes de la bibliothèque de Silos atterrissent à la bibliothèque provinciale de Burgos.

En 1880, une nouvelle communauté de moines bénédictins venus de France s’installe et une phase de renouvellement de la vie spirituelle et de restauration progressive de l’abbaye commence.