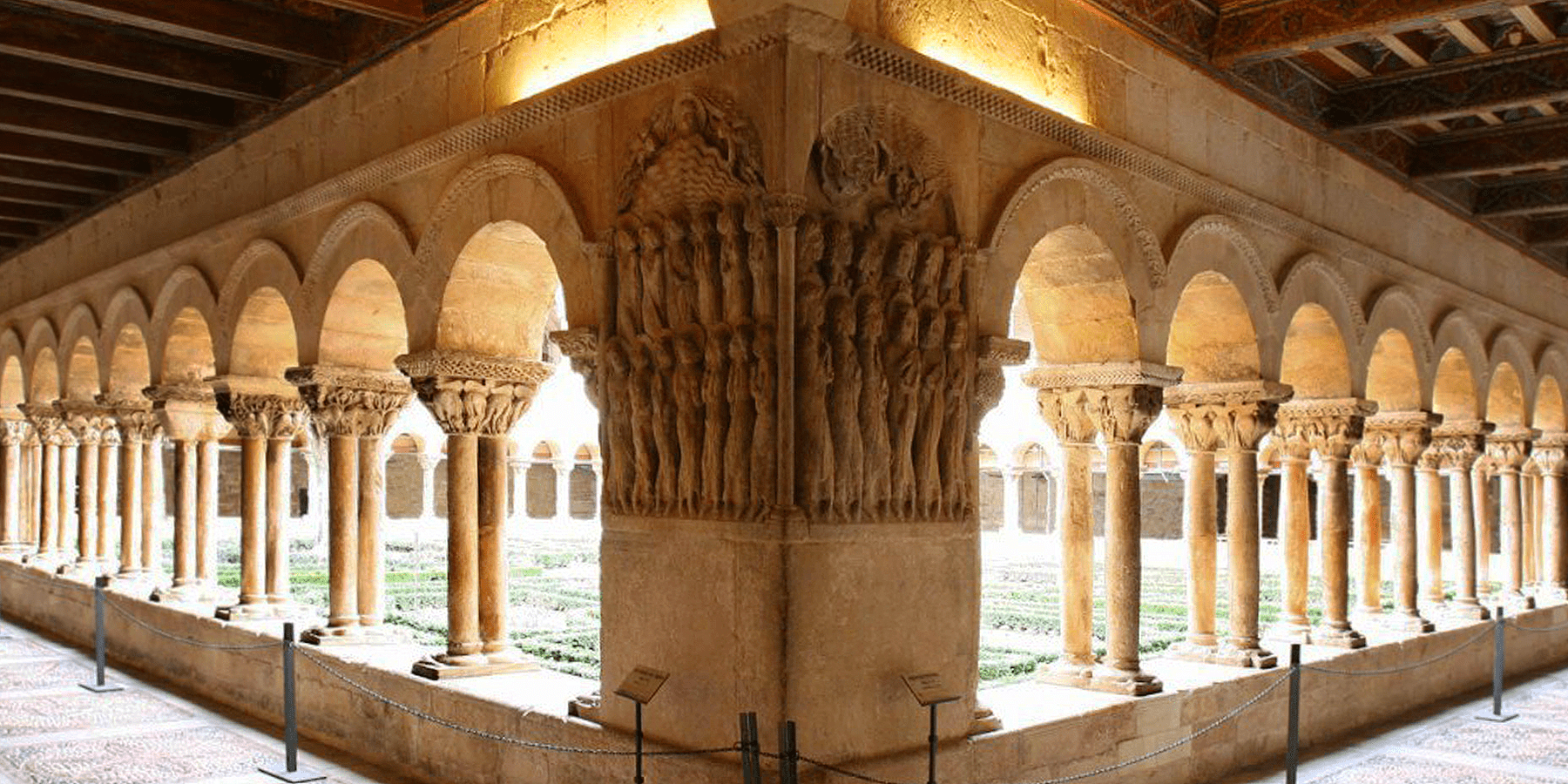

Le cloître est l’un des « centres » sacrés de l’abbaye médiévale. Ouvert sur le ciel, il transcende les moines au-dessus du visible et, à Silos, les images de piliers et de chapiteaux renforcent le lien entre le ciel et la terre.

Sur les piliers d’angle, des scènes de la mort, de la résurrection et de la glorification du Christ soulignent le besoin de mortification. Les chapiteaux se servent de la figure animale des traditions littéraires médiévales pour refléter le comportement humain, avec ses qualités et ses défauts. Il s’agissait en somme d’un miroir parfait pour les moines qui pouvaient se situer par rapport à leurs désirs de régénération et de vertu.

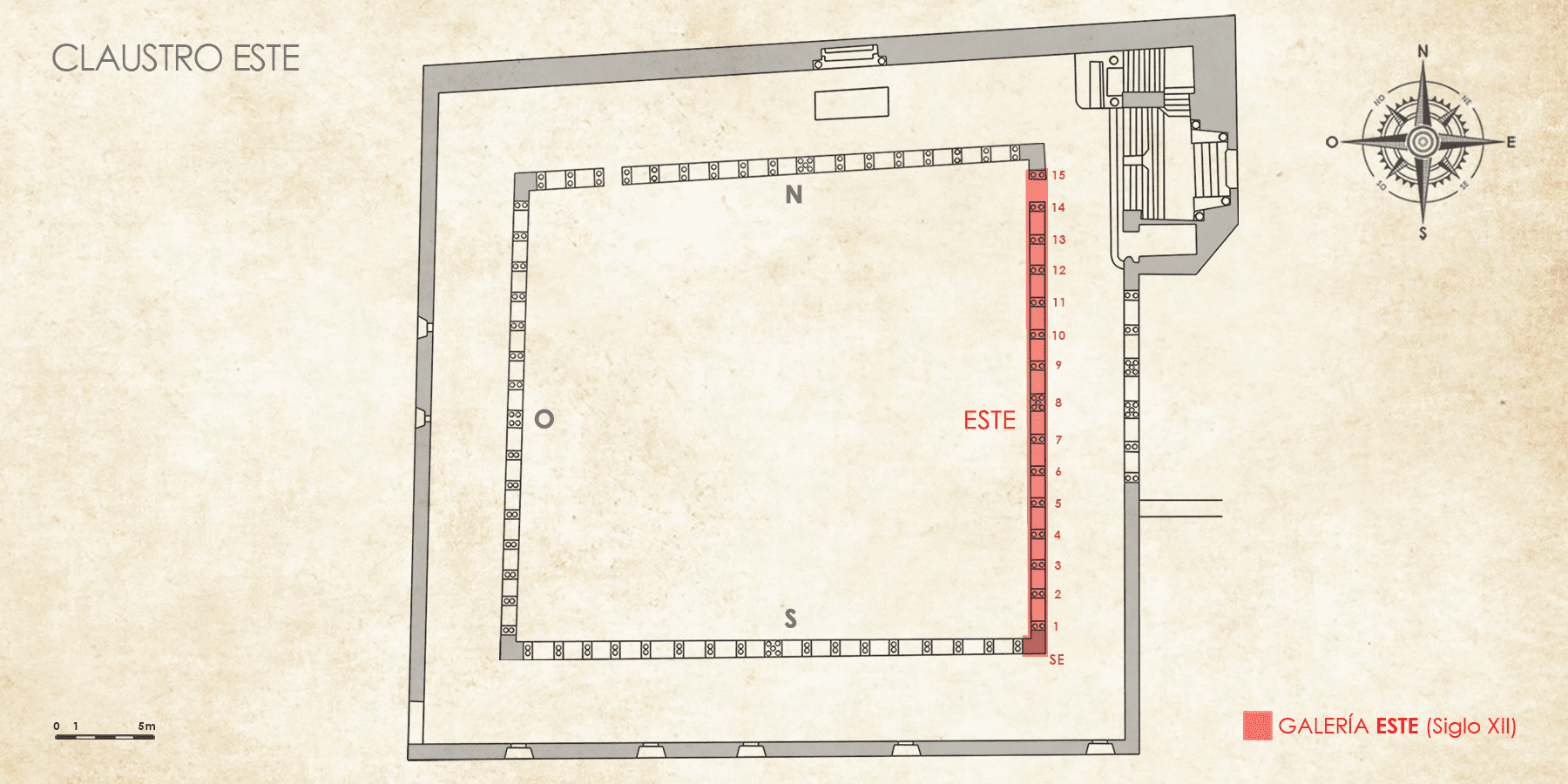

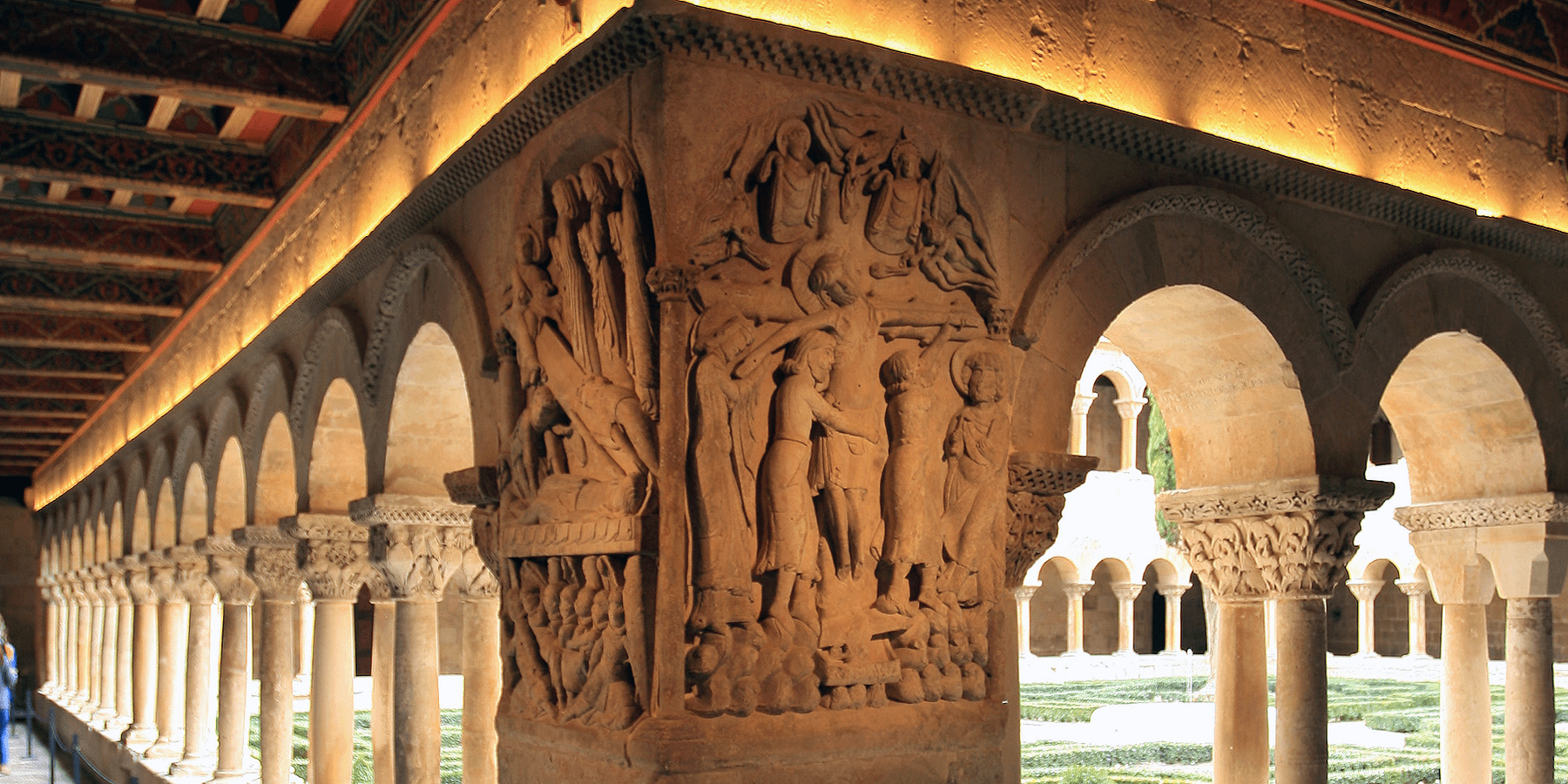

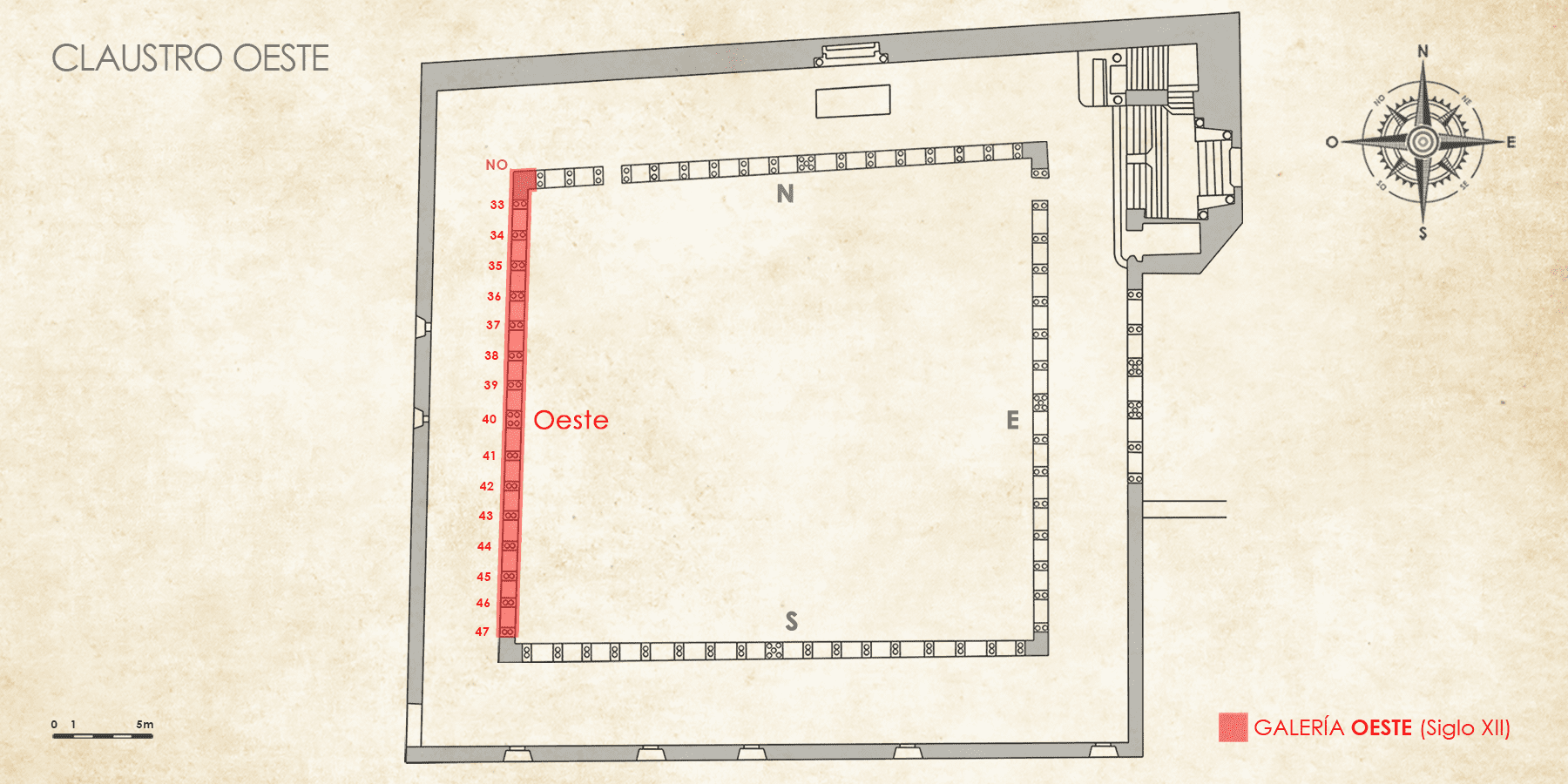

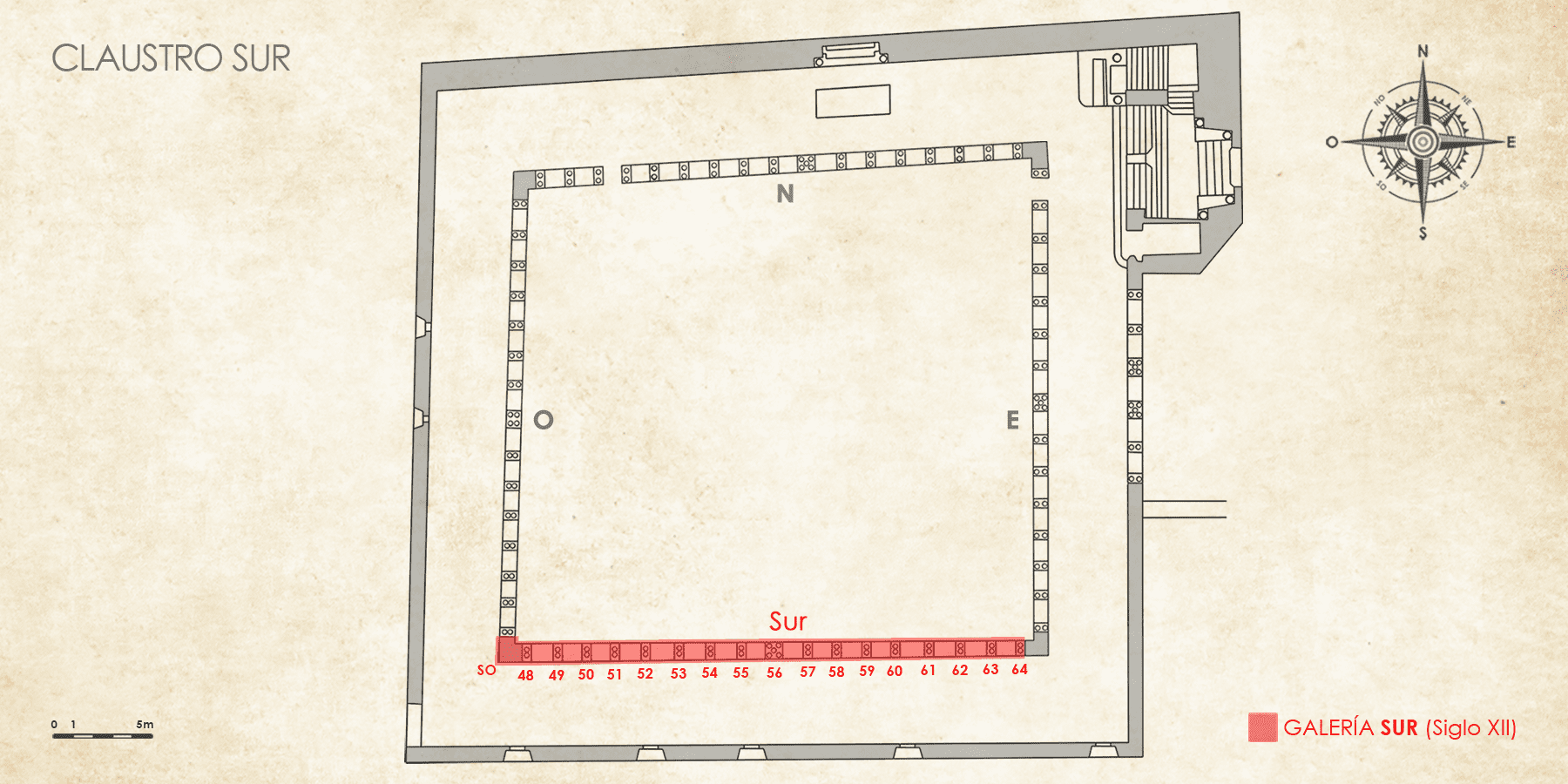

L’explication des piliers et des chapiteaux commence sur le côté de la salle capitulaire orienté vers l’est. Ce fut la première partie à être construite pour faciliter justement l’accès des moines à la salle capitulaire. Dans cette galerie est, ainsi que dans la galerie nord et une partie de la galerie ouest, les piliers et les chapiteaux ont été sculptés fin du XIe siècle – début du XIIe siècle. C’est la partie la plus ancienne du cloître.

LE CLOÎTRE INFÉRIEUR

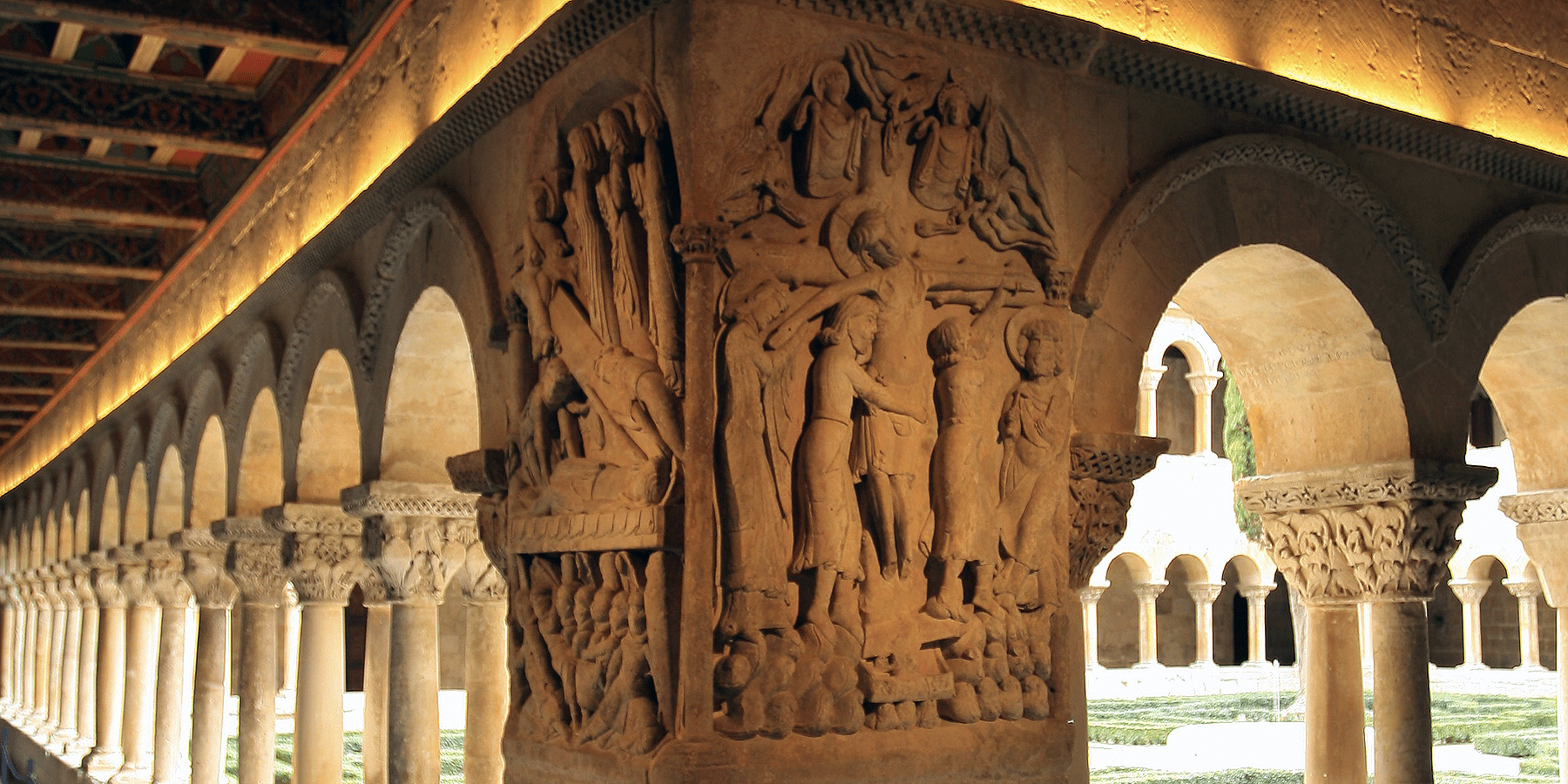

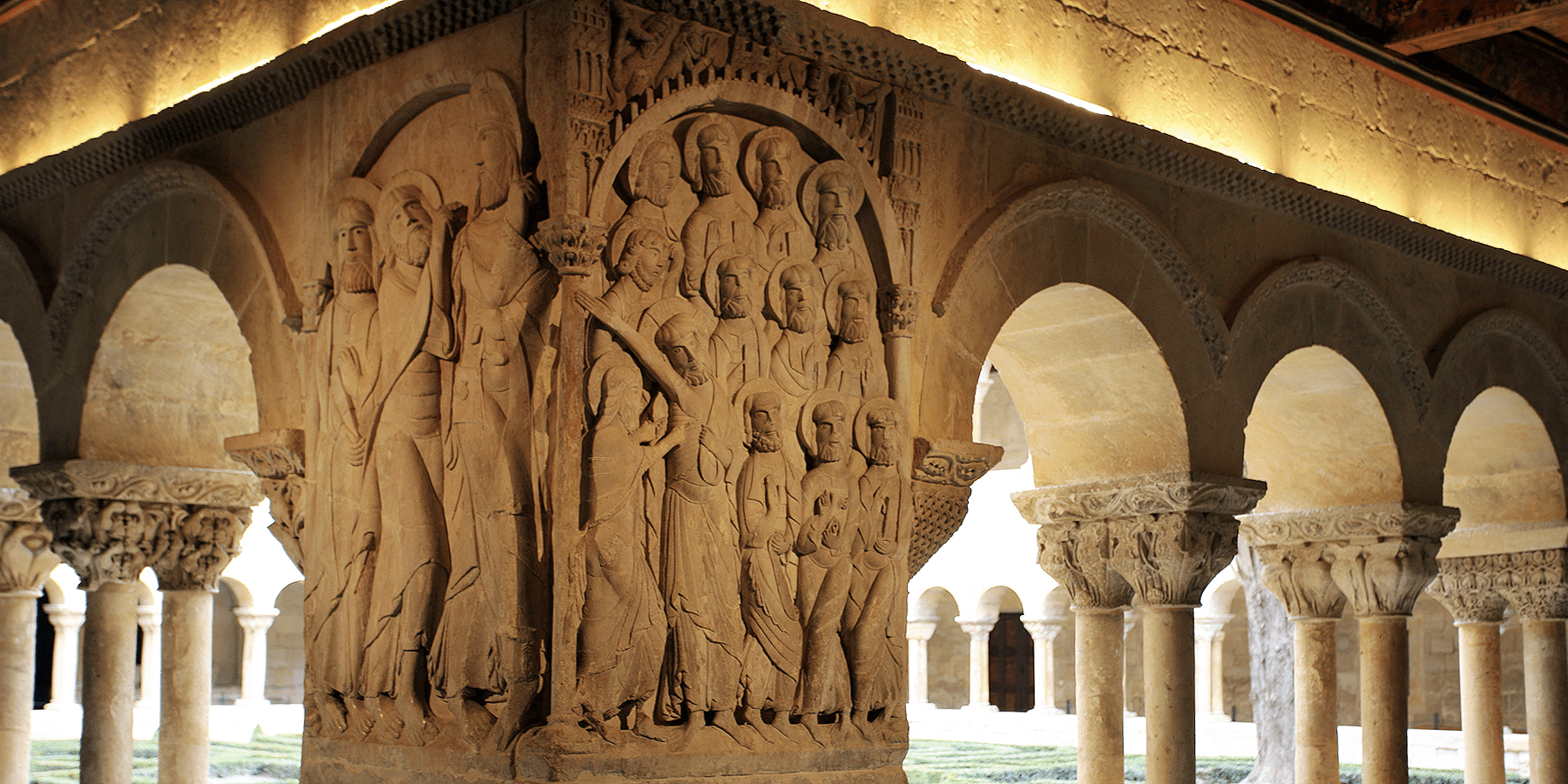

RELIEFS DU PILIER SUD-EST : ASCENSION ET PENTECOTE

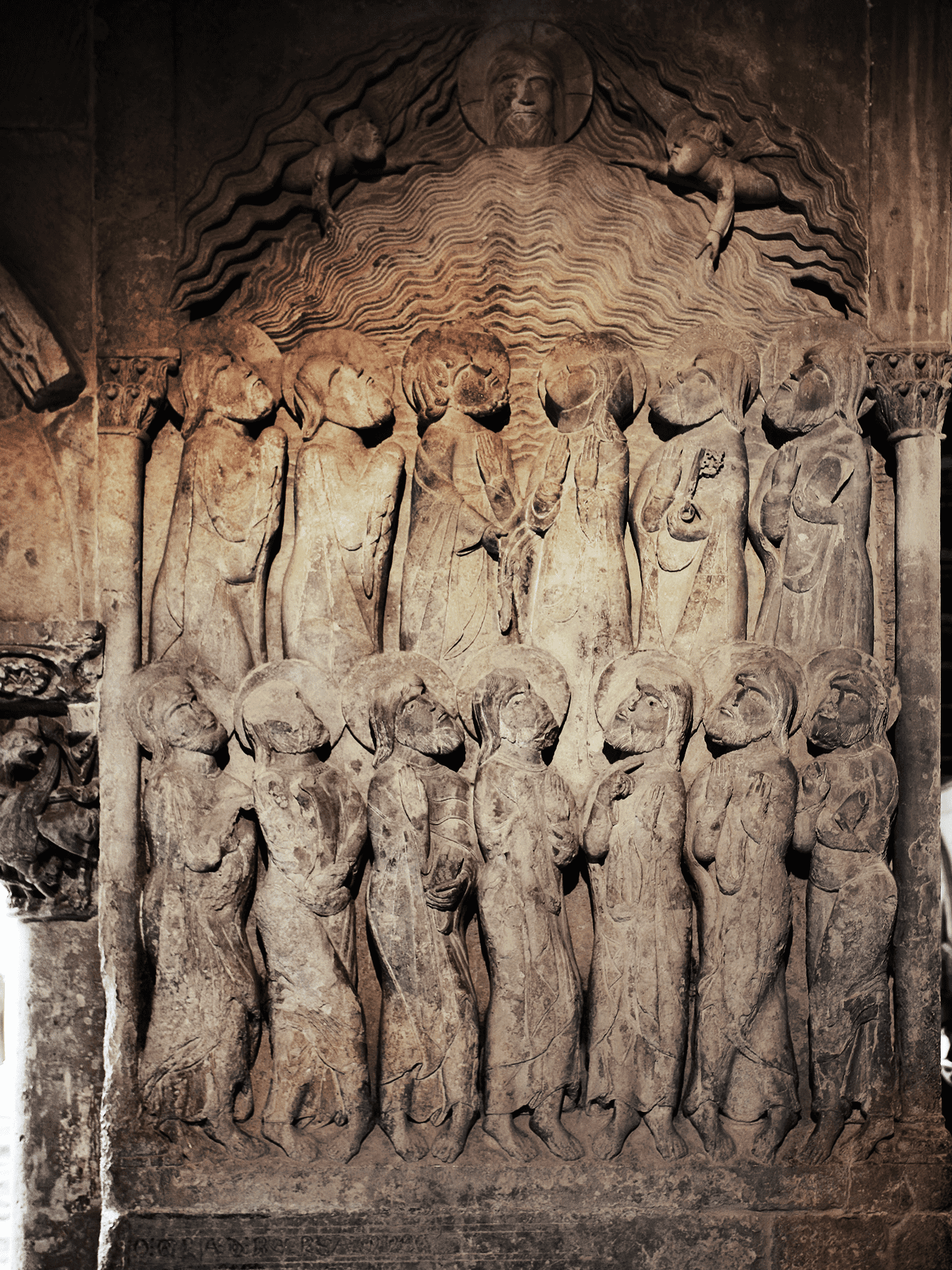

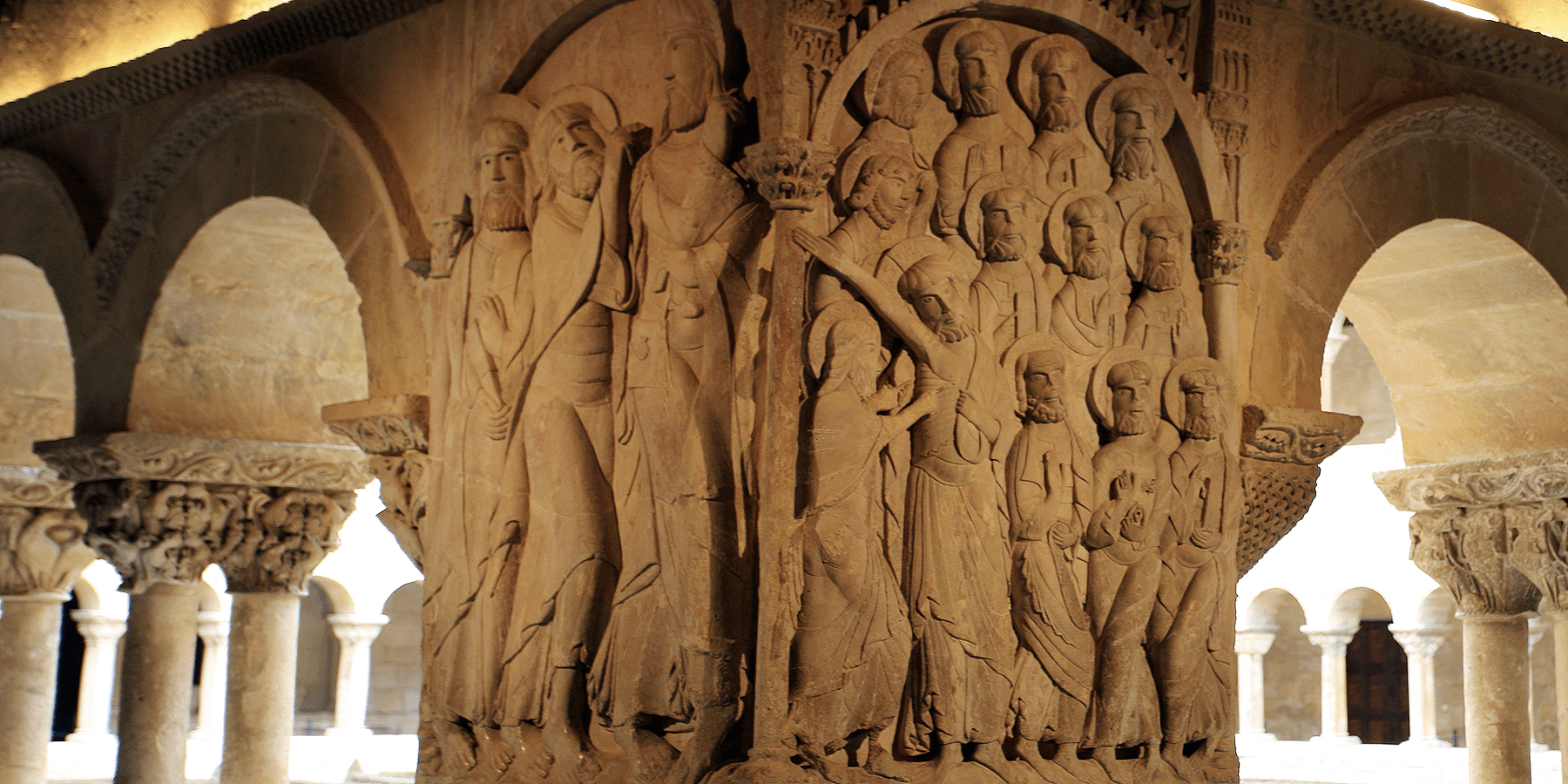

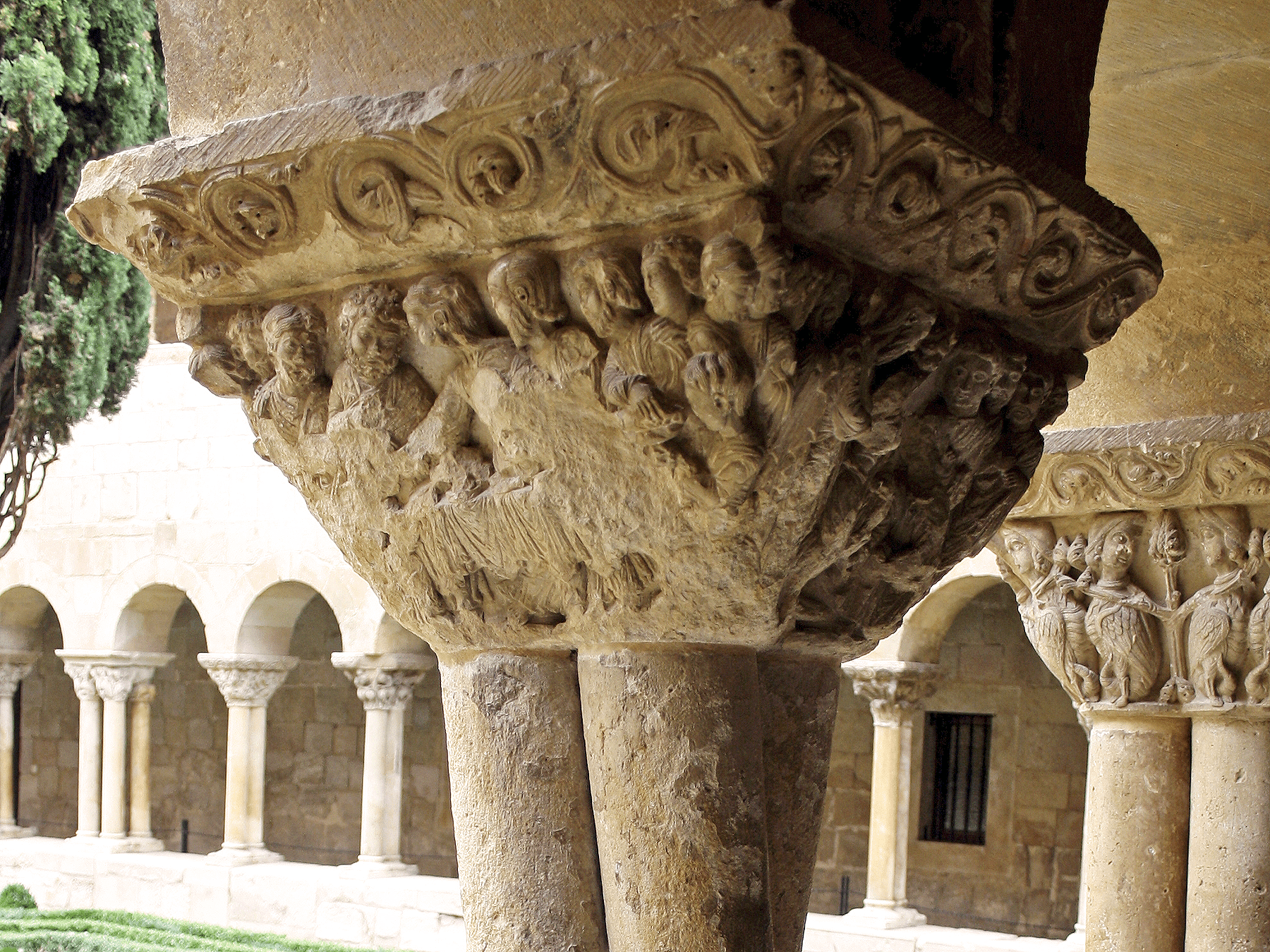

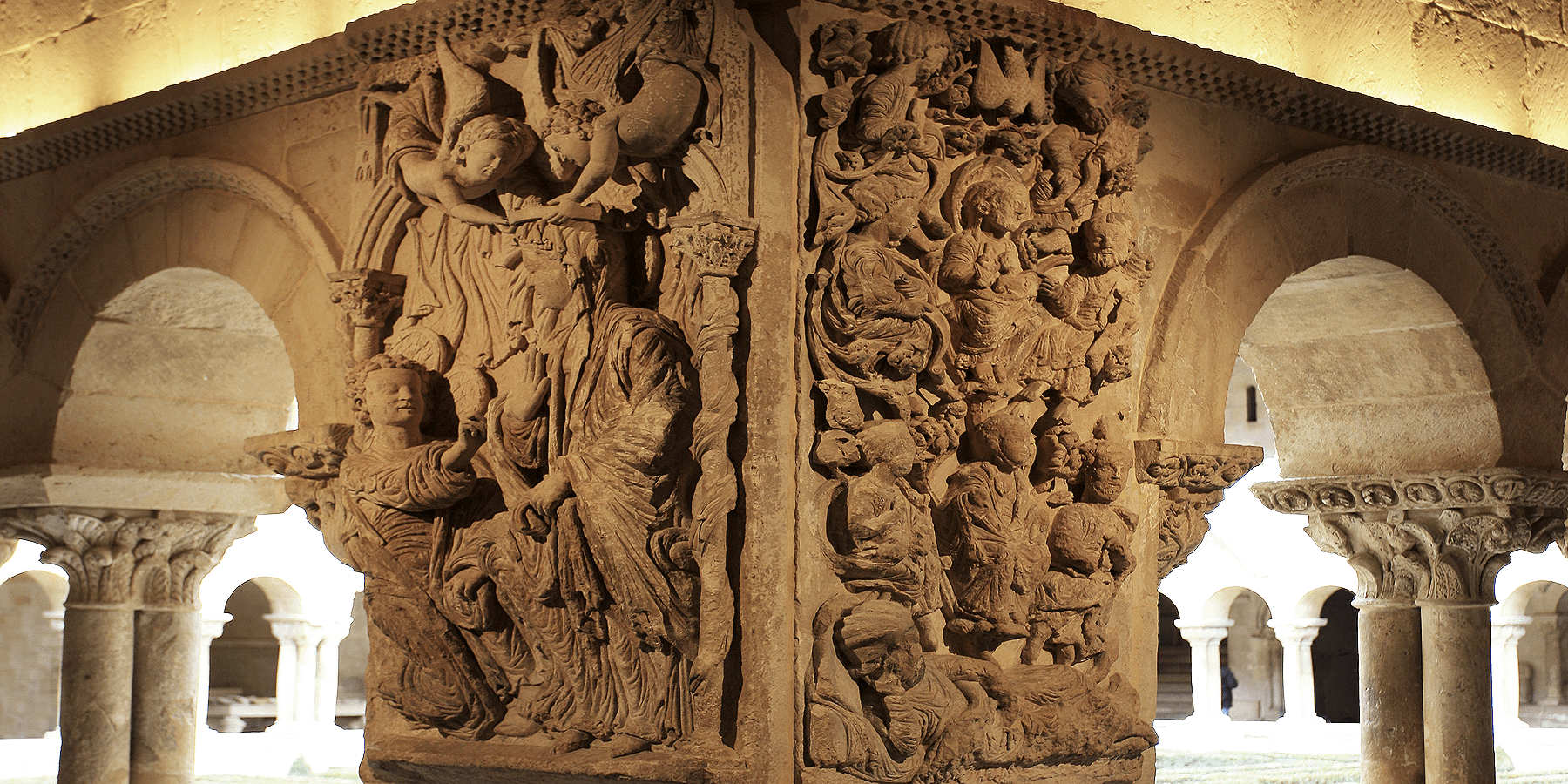

Le premier pilier représente l’Ascension du Christ et la Pentecôte, c’est-à-dire la venue de l’Esprit Saint pour donner aux apôtres le don de la sagesse. Dans les deux scènes, la composition est très similaire.

Dans l’Ascension, une double rangée superposée fait apparaître les apôtres et la Vierge avec le regard vers le haut. Les inscriptions sur les nimbes révèlent l’identité de chacun d’eux. Marie se trouve dans la rangée supérieure, entre Pierre et Jean : Pierre avec sa clé inséparable ; et Jean serrant le manteau de la Vierge comme expression de la proximité entre les deux, demandée par le Christ lui-même sur la croix. Paul, à la suite de Jean, ne manque pas non plus à cet apostolat, rappelant la vocation universelle de l’établissement de l’Église.

Au sommet, des nuages sculptés vers le haut, tenus par des anges émergeant entre les nuages adjacents, laissent apparaître la tête du Christ avec un nimbe cruciforme. Au contraire, ils cachent le corps du Seigneur qui monte au ciel (Actes, 1, 9-12).

Dans la Pentecôte, en revanche, conformément à sa signification, c’est le sens descendant qui prévaut. Les nuages, également au sommet du relief, surplombent cette fois les personnages, enveloppant une main placée au centre, et les anges adorateurs de part et d’autre. La main qui représente l’Esprit Saint, ici à Silos, est suspendue au-dessus de l’apostolat, disposé, comme dans l’Ascension, sur deux rangées superposées. Les auréoles sur les têtes détaillent les noms respectifs : Paul est également inclus, après l’apôtre Jean ; et tous expriment la réception de l’Esprit à travers une attitude de recueillement.

RELIEFS DU PILIER SUD-EST

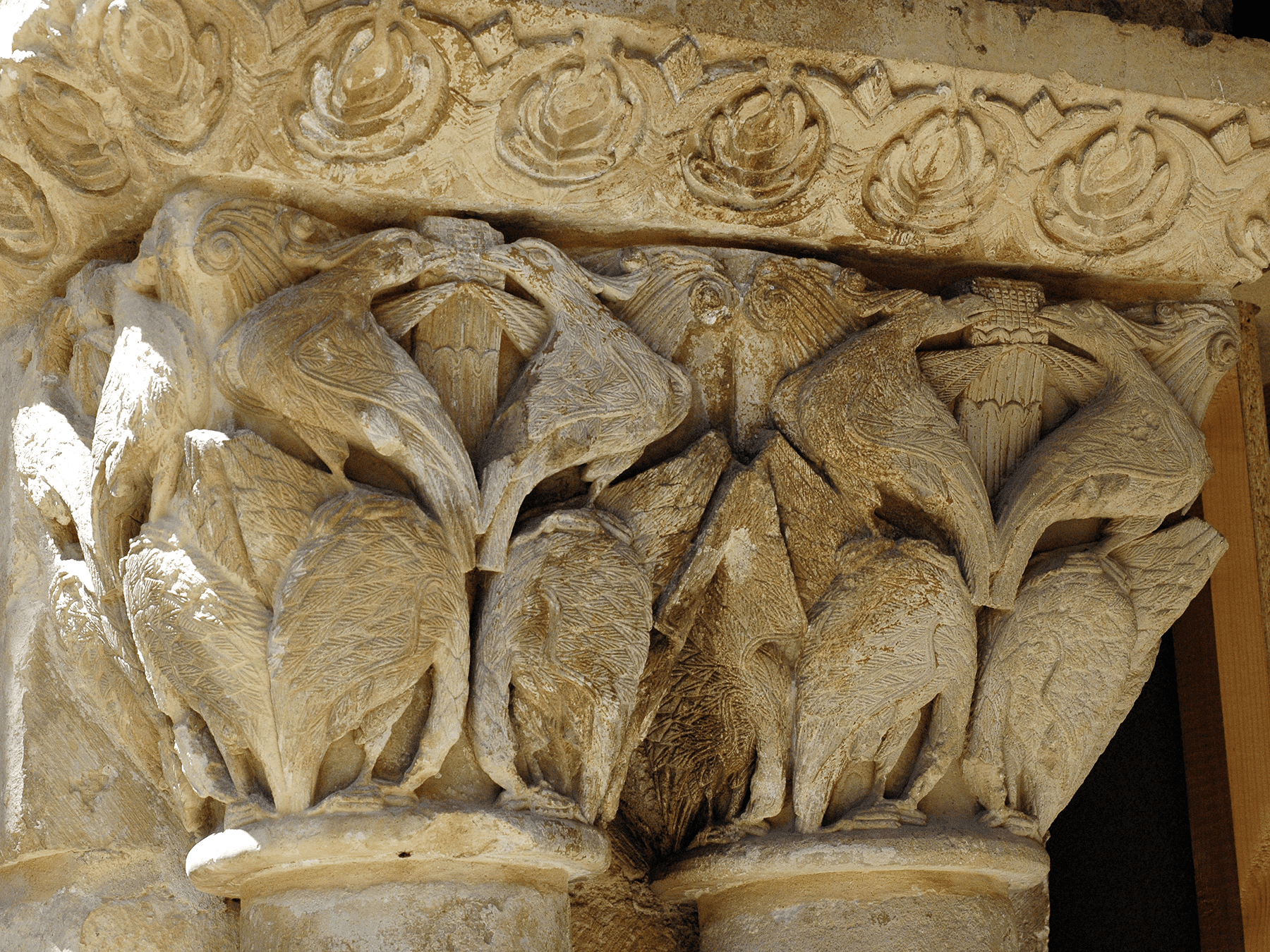

Chapiteau 2. Pélicans

Les pélicans entrelacent leur long cou effilé pour se picorer les cuisses. Leur aspect, leurs griffes surmontées d’ongles, leurs becs épais et recourbés font penser à un oiseau de proie. Ils n’ont rien à voir avec un véritable pélican, mais dans l’art du haut Moyen Âge et du Moyen Âge central, ils sont représentés sous la forme de rapaces.

Selon les anciens naturalistes, les pélicans, après avoir vu mourir leurs petits, déchiraient leur corps pour ramener les poussins à la vie avec le sang qui coule. Ici, à Silos, ils se mutilent avec les cuisses. L’histoire du pélican, christianisée, devient une allégorie du Christ, qui lui aussi a versé son sang sur la croix pour que l’homme puisse être ramené à la vie par la rémission de ses péchés.

« Je suis devenu comme le pélican dans la nature ». C’est le cri d’un homme solitaire qui, dans les Psaumes, implore Yahvé. Le moine dans le monastère, loin des mondanités, est comme le pélican dans la nature. Tous deux représentent l’image du solitaire.

CHAPITEAU 2. PÉLICANS

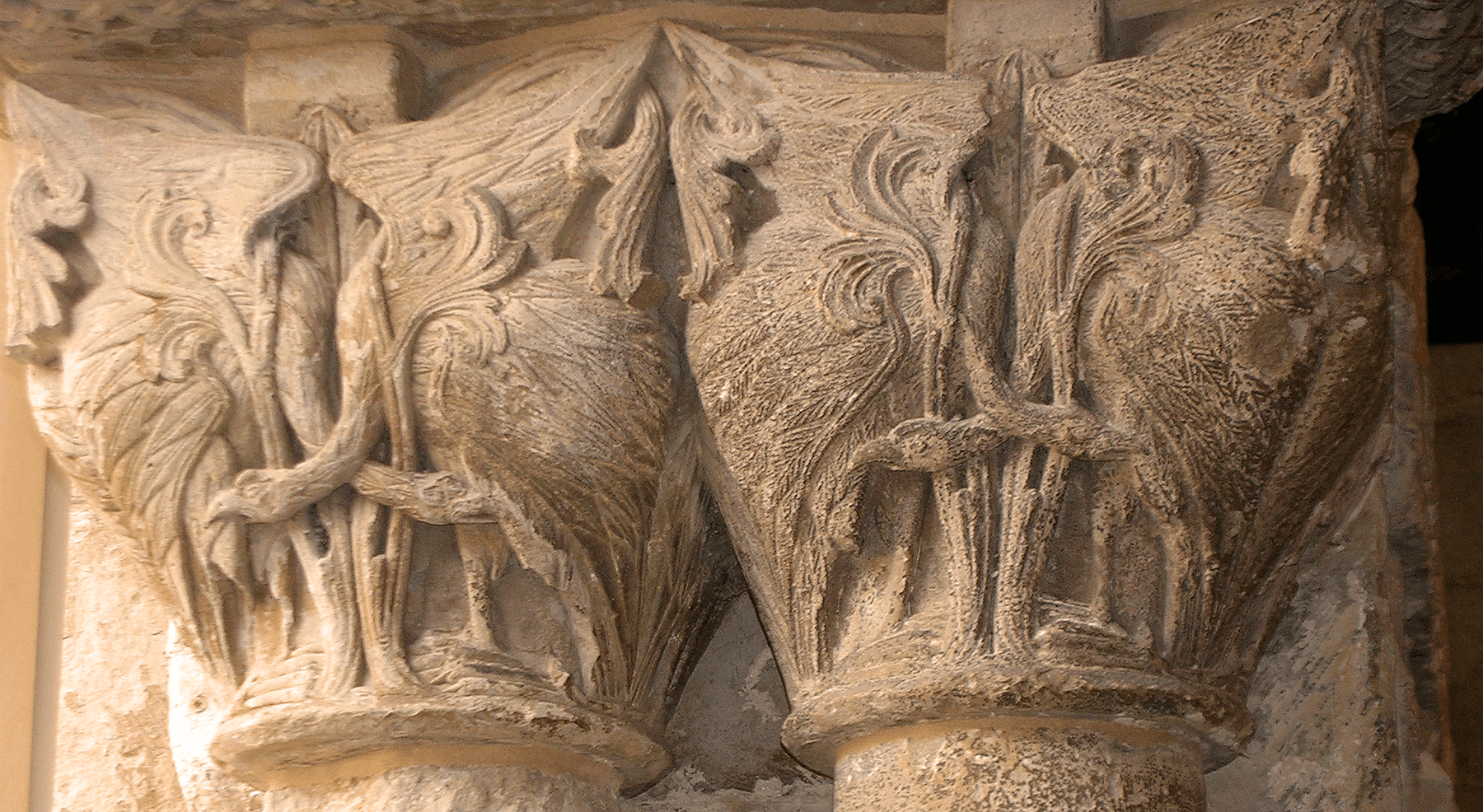

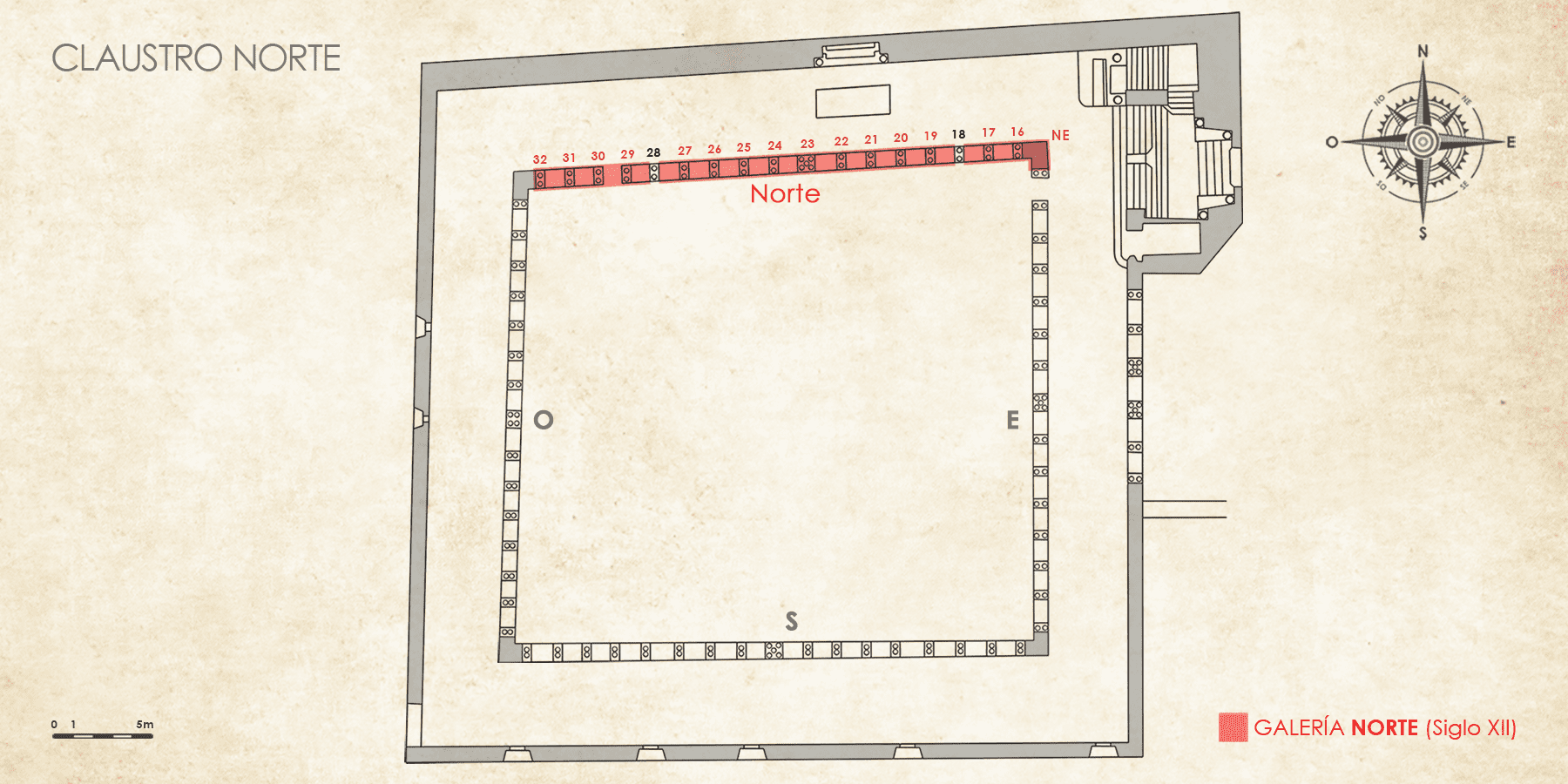

CHAPITEAU 3. Vautours

Les vautours arborent leurs traits les plus caractéristiques : une tête nue jusqu’au cou, un bec robuste et recourbé, parfois muni d’une collerette, et un grand corps couvert d’ailes longues et larges. Leurs griffes longues et pointues complètent le tableau. Ils adossent et opposent leurs têtes afin de picorer les ailes de l’autre.

Dans l’Égypte antique, le vautour symbolise la déesse-mère du ciel ; et les naturalistes de l’Antiquité, évoquant ce mythe, recréent un oiseau, sans rapport avec le mâle, toujours femelle, qui se reproduit, sans sexualité, grâce au vent. La fable christianisée place le vautour sur la pierre « eutocie », originaire d’Inde, pour éviter les douleurs de l’accouchement. La virginité émerge dans l’oiseau : c’est Marie. La pierre « eutocie » représente le Christ.

CHAPITEAU 3. VAUTOURS

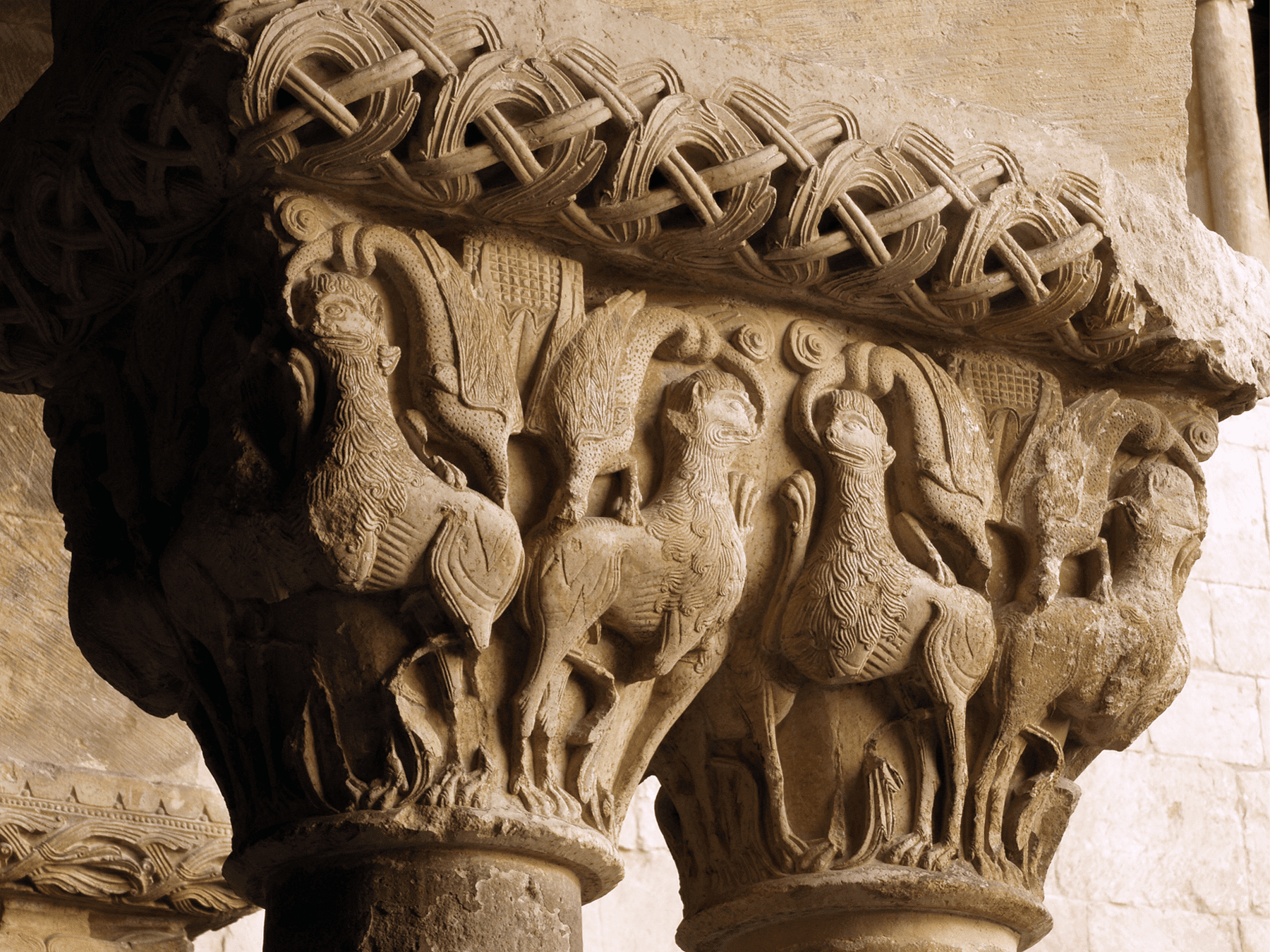

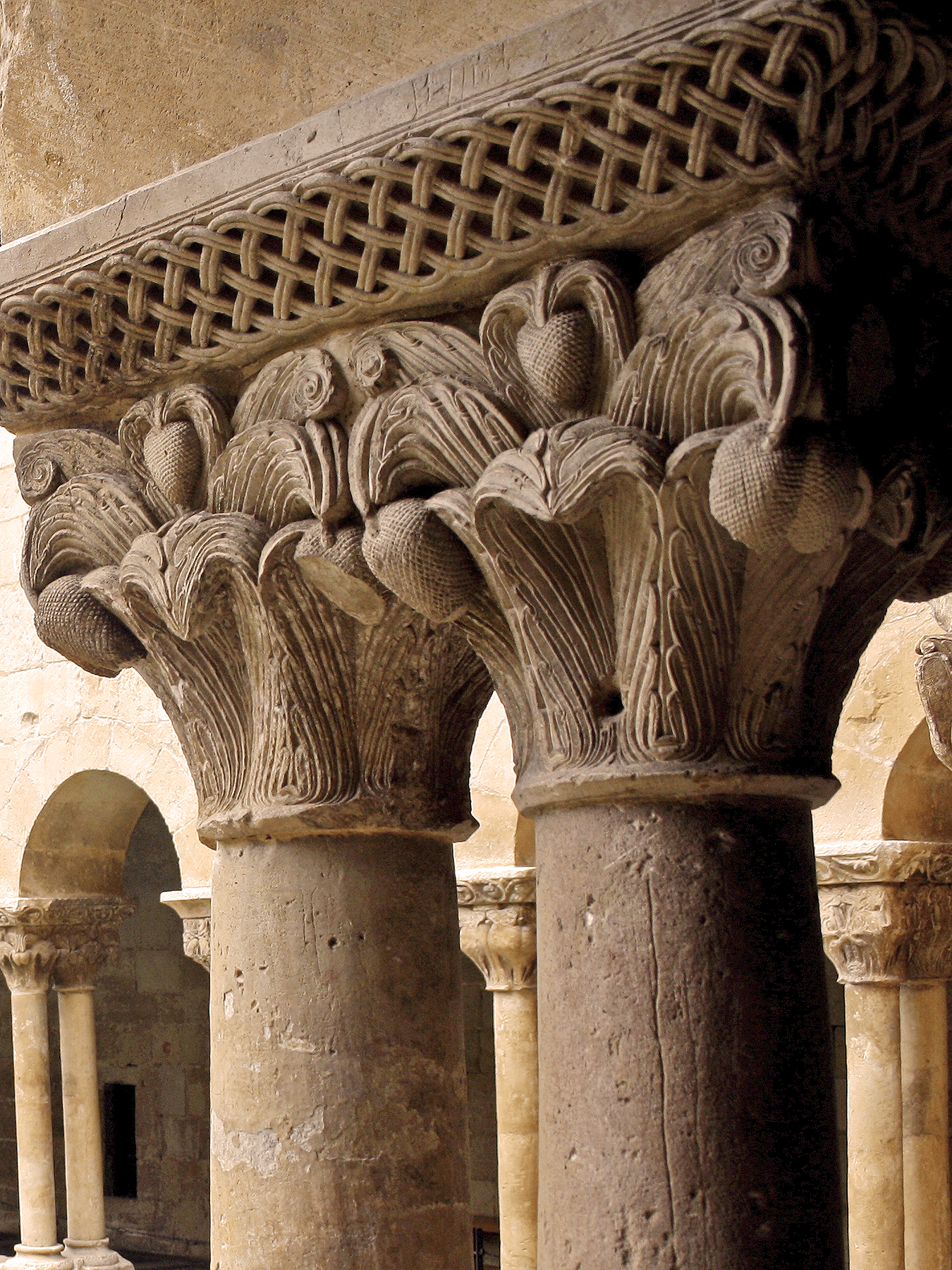

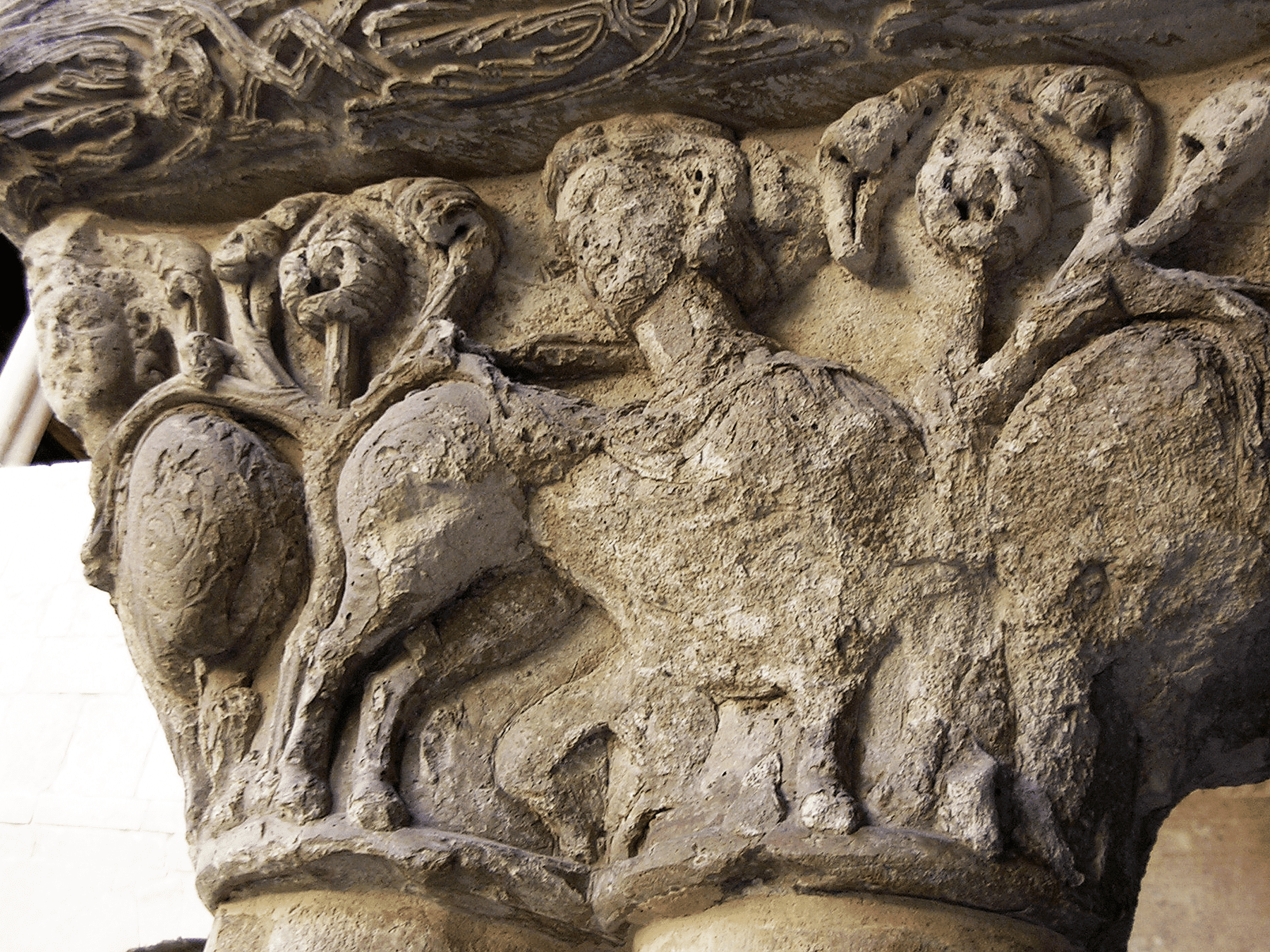

Chapiteau 4. Lions et dragons

Le lion partage la vedette avec le mythique dragon. Les lions, par paire, mordent la queue de sauriens qui leur tombent dessus et, en même temps, leur mordent le dos.

Les dragons ailés déploient leur queue en une double spirale. Les pointillés sur leur corps imitent la peau écailleuse des reptiles.

Les visages des félins ressemblent à ceux d’humains en raison de leurs yeux et de leurs pommettes.

Le lion peut être associé aussi bien au bien qu’au mal. Dans l’épître de Pierre, c’est le diable. Mais en même temps, de la Genèse à l’Apocalypse, il symbolise à plusieurs reprises le Christ.

Selon le Physiologiste, naturaliste et symboliste chrétien, le lion dormait les yeux ouverts dans une attitude de vigilance permanente, un comportement qui est associé à la bonté dans l’idéal monastique. Si le lion dort les yeux ouverts pour se tenir sur ses gardes, le moine, endormi par le monde, doit être vigilant et attentif à la contemplation divine.

À l’opposé, d’autres auteurs chrétiens cherchent dans le lion une leçon de morale sur le péché.

Les pères et les théologiens ont unanimement identifié le dragon au vieil ennemi de l’homme, Satan : l’orgueilleux qui prétend être l’égal de Dieu et incite l’homme à l’adorer. Dans l’image du dragon, ils trouvent de manière tangible la vie du péché et les douleurs de l’enfer.

Cet antagonisme entre le lion et le dragon devient un message implicite dans l’ascèse du moine. Il s’agit, en somme, de la lutte entre la capacité à faire le bien et la soumission à la corruption morale. Le juste, qui fait preuve de vigilance et de courage, représenté par le lion, peut sortir victorieux de cette bataille.

CHAPITEAU 4. LIONS ET DRAGONS

CHAPITEAU 5. VAUTOURS

Les vautours arborent leurs traits les plus caractéristiques : une tête nue jusqu’au cou, un bec robuste et recourbé, parfois muni d’une collerette, et un grand corps couvert d’ailes longues et larges. Leurs griffes longues et pointues complètent le tableau. Ils adossent et opposent leurs têtes afin de picorer les ailes de l’autre.

Dans l’Égypte antique, le vautour symbolise la déesse-mère du ciel ; et les naturalistes de l’Antiquité, évoquant ce mythe, recréent un oiseau, sans rapport avec le mâle, toujours femelle, qui se reproduit, sans sexualité, grâce au vent. La fable christianisée place le vautour sur la pierre « eutocie », originaire d’Inde, pour éviter les douleurs de l’accouchement. La virginité émerge dans l’oiseau : c’est Marie. La pierre « eutocie » représente le Christ.

CHAPITEAU 5. VAUTOURS

CHAPITEAU 6. LIONS ENCHEVÊTRÉS DANS LES TIGES

Ici, les lions sont enchevêtrés dans des tiges. Leurs têtes suivent les caractéristiques de l’animal et, à partir de la mâchoire, les crinières prennent possession des cous et des poitrines, ainsi que des hanches et du dos. Les félins soulèvent et soutiennent leurs pattes antérieures sur leurs propres queues, qui émergent entre les membres inférieurs et saisissent la végétation avec leurs dents.

Cet amas de tiges et de petites palmettes, modelé sous forme d’ondulations et de nœuds, enveloppe surtout la partie supérieure des quadrupèdes.

Dans le domaine de l’allégorie, il faut jouer avec l’ambivalence de l’animal.

S’il s’agissait du lion pécheur, l’entrelacement de cercles autour de sa tête évoquerait les liens du péché et son châtiment. Mais si le lion traduisait l’attitude de force et de vigilance du bon chrétien, il dominerait les tiges avec ses mâchoires puissantes, indiquant que le harcèlement du péché peut être neutralisé par la force du lion.

CHAPITEAU 6. LIONS ENCHEVÊTRÉS DANS LES TIGES

CHAPITEAU 7. AIGLES LÉONTOCÉPHALES

Les aigles à tête de lion sont représentés deux par deux, leurs corps en opposition. Ils se font face avec une torsion forcée du cou. Les ailes, d’une grande envergure, sont communes aux rapaces, et à partir du cou, des crinières denses annoncent la tête du félin, reconnaissable notamment aux oreilles et aux mâchoires.

Cette créature trouve son origine dans la mythologie akkadienne, où elle incarne un oiseau maléfique appelé « Anzu », un dieu de la tempête doté d’un bec en forme de scie, d’une tête de lion et d’un corps et de griffes d’aigle. À l’exception du bec, son image est celle du chapiteau de Silos. Le processus de christianisation de cette divinité akkadienne est toutefois obscur.

Dans l’aigle, comme dans presque tous les symboles, il existe une ambivalence de significations. Lors de son ascension, il nous rapproche du domaine du divin ; tandis qu’en descendant, il nous rapproche du terrestre, symbolisant l’attraction du monde matériel.

Les pères et les théologiens, sans oublier qu’il s’élève avec force, remarquent qu’il tombe à terre avec une extrême rapidité, poussé par le besoin de nourriture. Il était donc facile de faire de l’aigle l’incarnation du péché de gourmandise, selon eux désastreux lorsqu’il planait sur les moines.

En même temps et pour contrebalancer, son envol stimule la rupture des liens avec le terrestre et l’élévation vers Dieu. Il possède également la faculté de regarder directement le soleil, sans ciller, comme les justes sont censés pouvoir contempler la divinité.

Le lion, avec sa propre ambivalence, ajoute à l’image négative de l’aigle un concept générique du mal qui implique la perversion. Au pôle opposé, le pôle positif, c’est son courage et surtout sa vigilance à ne pas cesser de chercher Dieu qui s’ajoutent et s’intègrent pleinement à la contemplation divine incarnée par l’aigle.

CHAPITEAU 7. AIGLES LÉONTOCÉPHALES

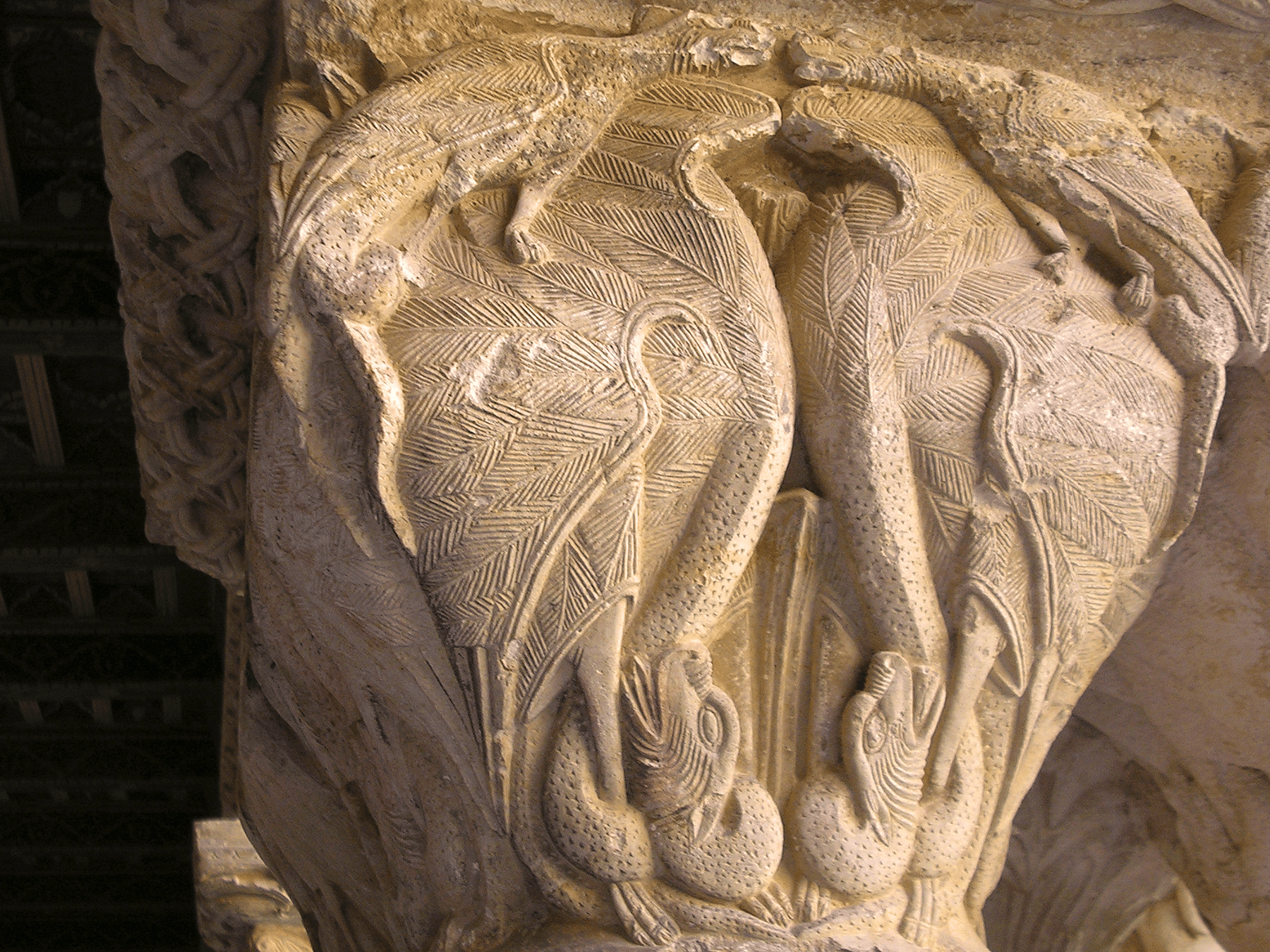

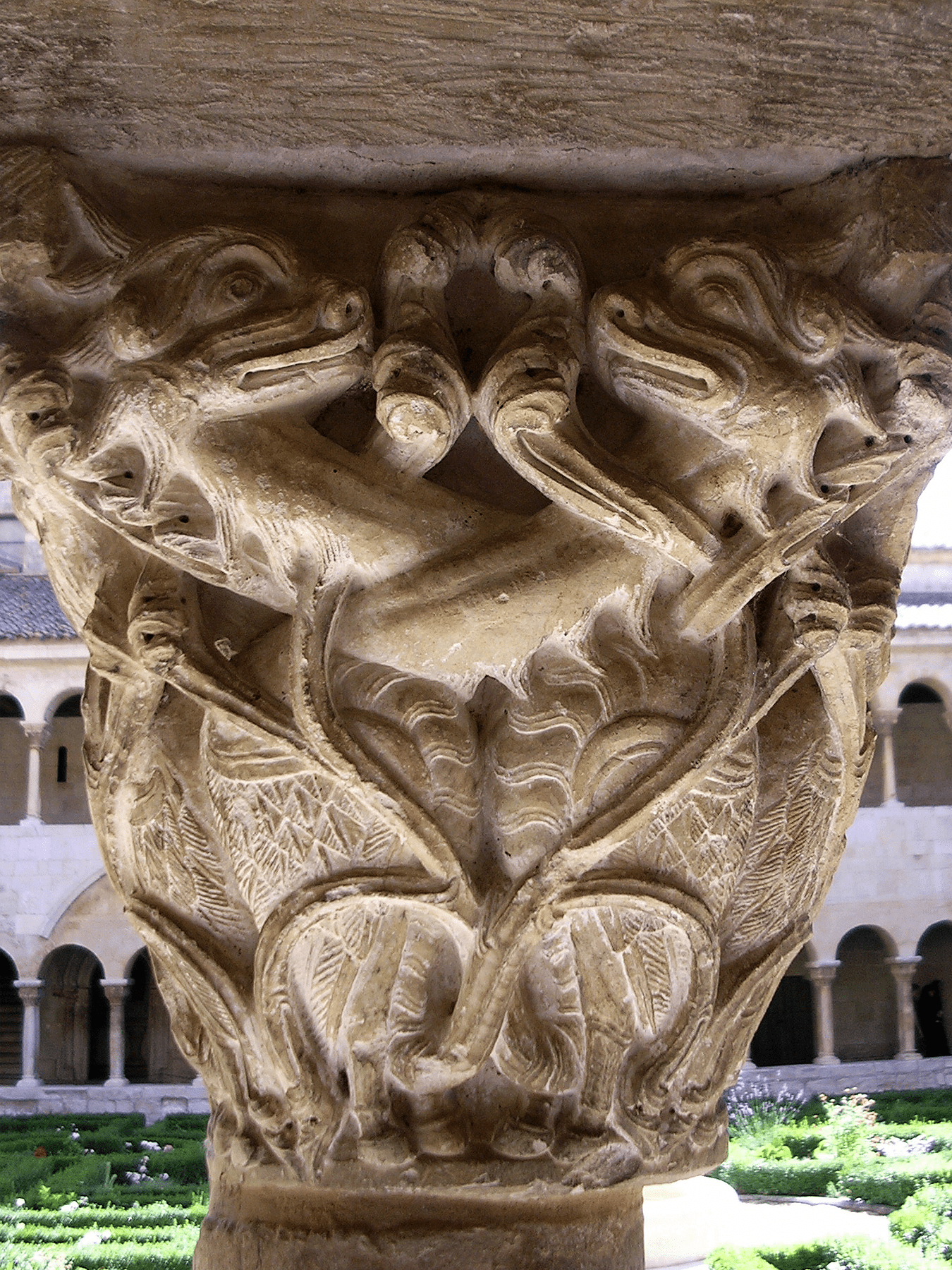

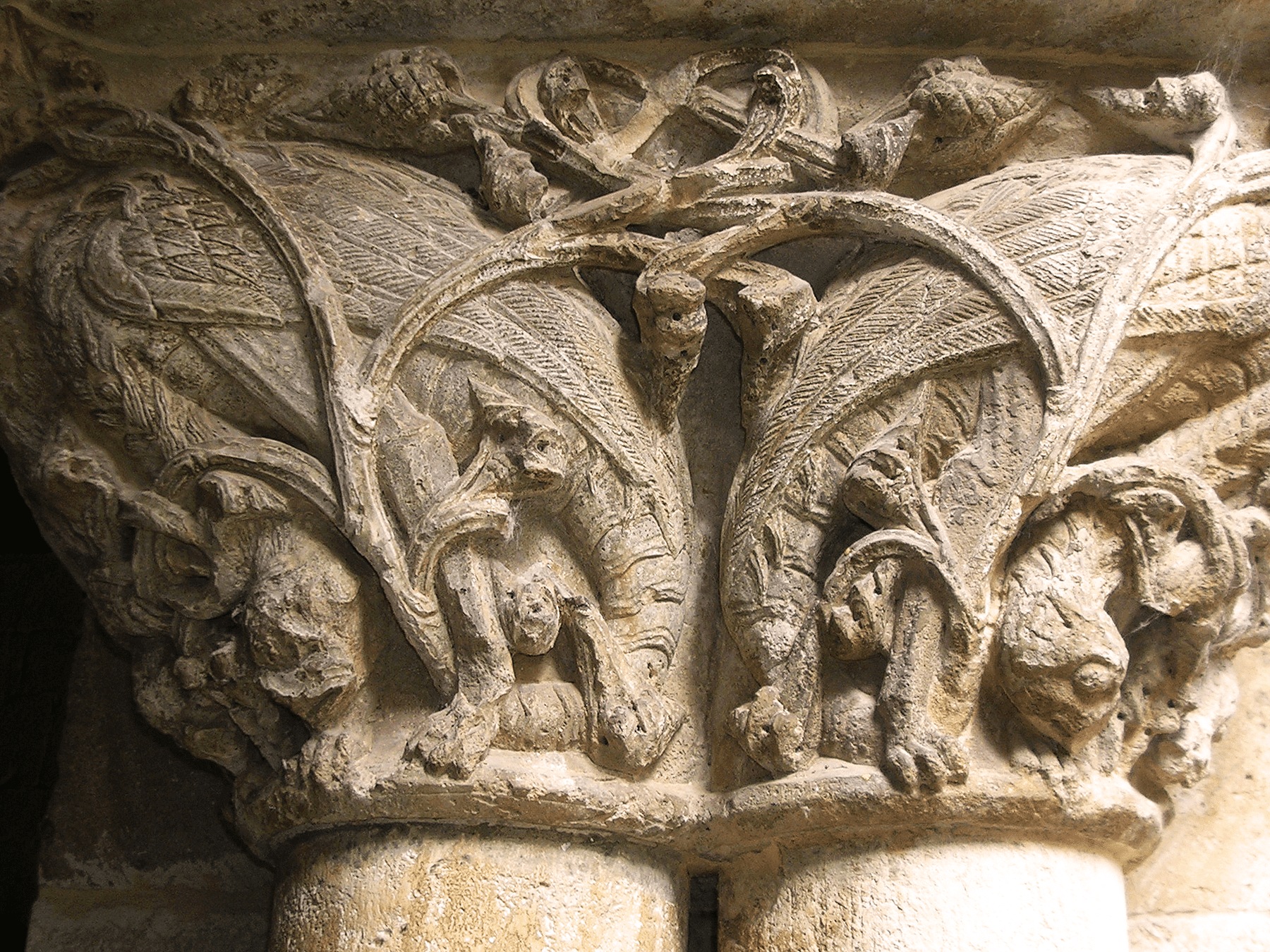

CHAPITEAU 8. DRAGONS-OISEAUX

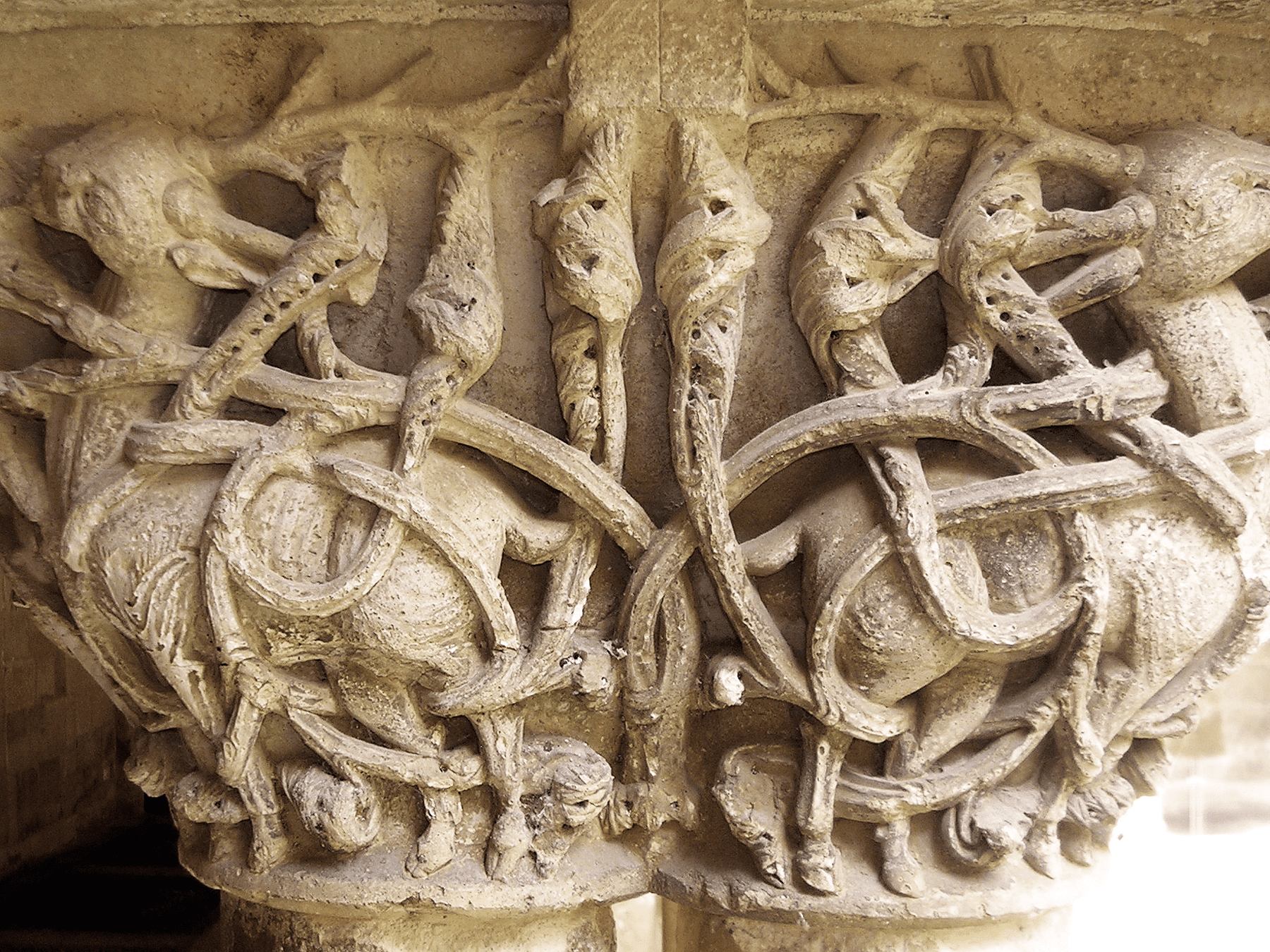

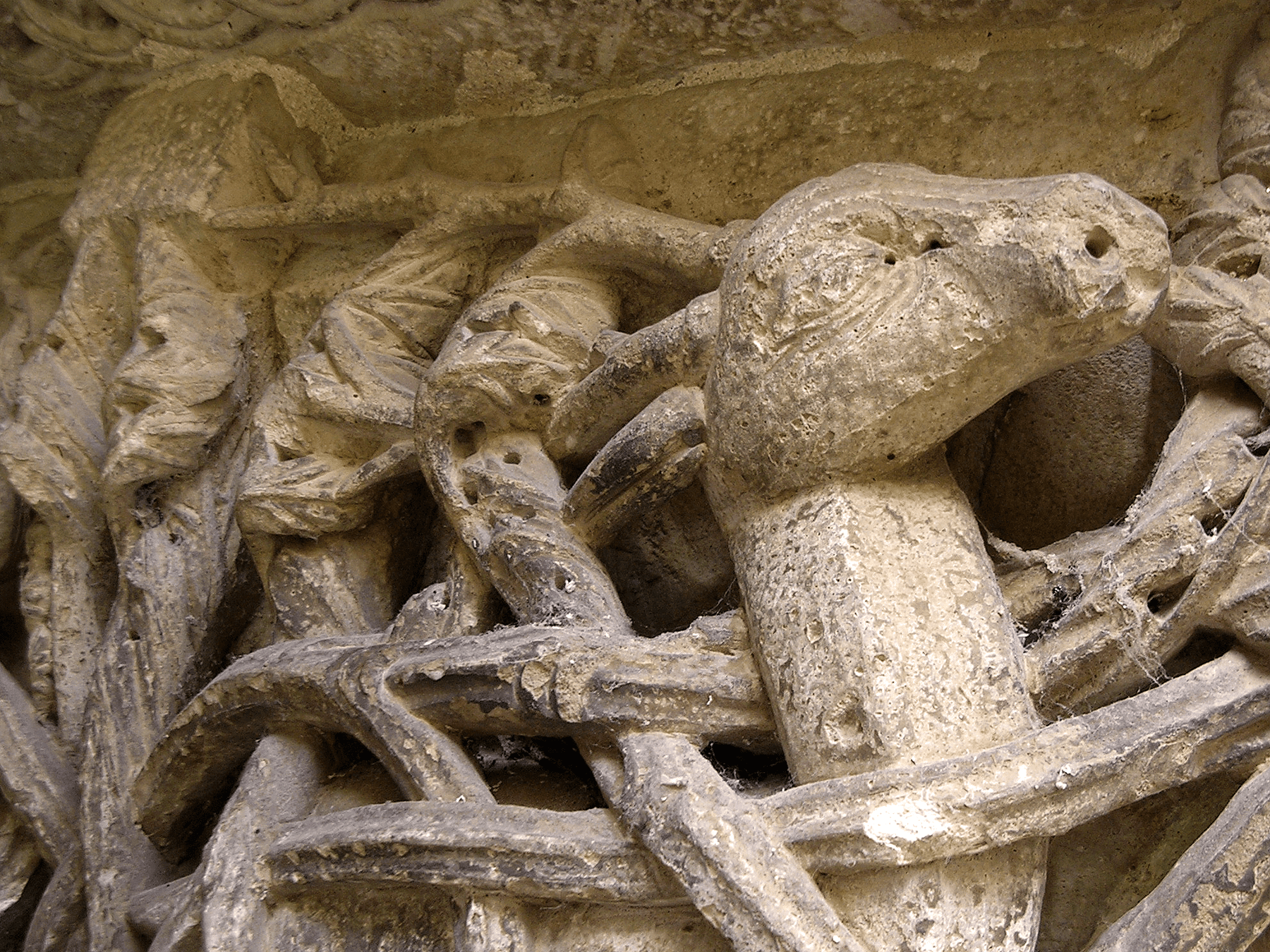

Le quintuple chapiteau, pièce maîtresse de l’aile orientale du cloître, reprend le thème du dragon à travers deux types de reptiles superposés.

Le dragon inférieur est un hybride formé d’un énorme corps d’oiseau, avec la tête, le cou et la queue d’un saurien ; pour résumer un dragon-oiseau. Son envergure et sa forte corpulence évoquent un grand rapace, tandis que son cou extrêmement long descend, s’enroule autour d’une de ses pattes et, dans une sorte de méandre, projette la tête vers le haut. Une griffe piétine la queue de serpent qui apparaît entre les plumes postérieures.

Les pointillés sur la queue et le cou rappellent la peau du saurien, et le visage reflète sa férocité grâce à des mâchoires puissantes et de grandes langues.

Au-dessus, sur les dos, se trouvent des dragons plus petits et plus conventionnels, également ailés, semblables à ceux qui poursuivent les lions du chapiteau 4. Ici, la queue s’enroule avant de tomber sur les ailes des dragons-oiseaux.

Le chapiteau semble centré sur la figure du dragon, paradigme de Satan. Cependant, seul le petit reptile superposé se rapproche de la bête infernale qui compile tous les vices. Dans le dragon-oiseau inférieur, en revanche, le corps grandiose de l’oiseau modifie le symbole et suggère, à la lumière des interprétations théologiques, un glissement vers l’éthéré, proche du divin.

La figure de ce dragon-oiseau reflète donc, dans son ambivalence, la lutte intérieure de l’humain entre la matière (l’aspect rampant du visage, du cou et de la queue) et l’esprit (le corps de l’oiseau) ; même si la domination formelle de l’oiseau sur le reptile semble insister davantage sur le triomphe de la grâce sur le caractère démoniaque des petits dragons. Le dragon-oiseau invite à l’espérance.

CHAPITEAU 8. DRAGONS-OISEAUX

CHAPITEAU 9. VAUTOURS

Les vautours arborent leurs traits les plus caractéristiques : une tête nue jusqu’au cou, un bec robuste et recourbé, parfois muni d’une collerette, et un grand corps couvert d’ailes longues et larges. Leurs griffes longues et pointues complètent le tableau. Ils adossent et opposent leurs têtes afin de picorer les ailes de l’autre.

Dans l’Égypte antique, le vautour symbolise la déesse-mère du ciel ; et les naturalistes de l’Antiquité, évoquant ce mythe, recréent un oiseau, sans rapport avec le mâle, toujours femelle, qui se reproduit, sans sexualité, grâce au vent. La fable christianisée place le vautour sur la pierre « eutocie », originaire d’Inde, pour éviter les douleurs de l’accouchement. La virginité émerge dans l’oiseau : c’est Marie. La pierre « eutocie » représente le Christ.

CHAPITEAU 9. VAUTOURS

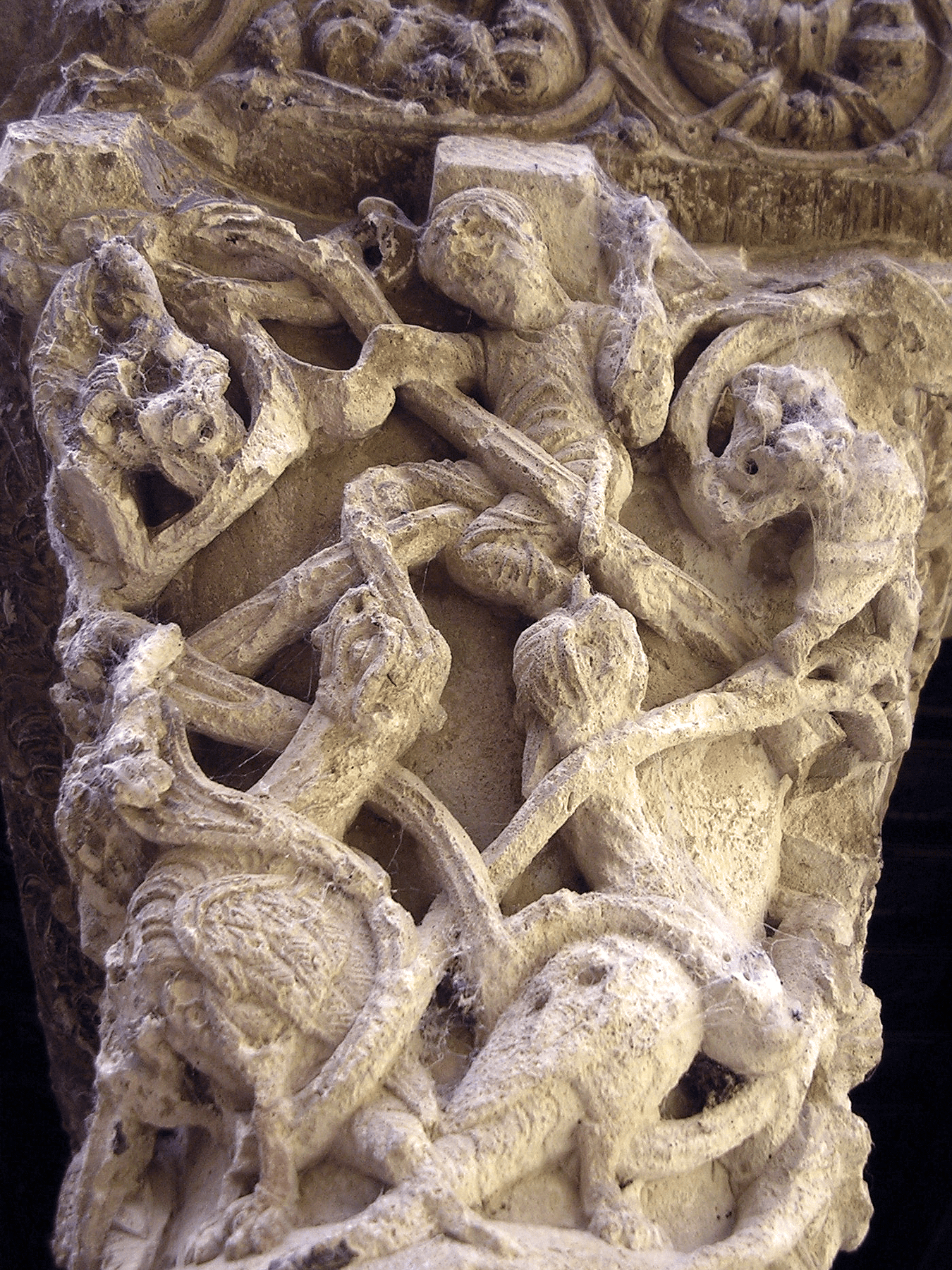

CHAPITEAU 10. HOMMES À DOS DE CHÈVRES

Ce chapiteau représente des hommes nus, montés sur des chèvres, s’attaquant les uns les autres à coups de hache.

Leurs corps, malgré la grossièreté de la sculpture, montrent la tension du combat à travers leurs bras levés et menaçants, brandissant leurs armes. Les rivaux se présentent par deux, face à face ; leurs montures, en revanche, la tête dans une attitude bêlante, sont tournées dans la direction opposée à l’affrontement.

L’anatomie de l’animal, par contre, présente des caractéristiques sans équivoque : laine, cornes droites et mamelles. Les ailes sur les flancs et les longues queues insérées entre les pattes, pour leur part, ne correspondent pas à la nature de l’animal.

La dualité symbolique de la chèvre oscille entre les vices les plus dégradants, centrés sur la luxure, et l’espoir rédempteur incarné par le Christ lui-même. Ici, à Silos, les corps nus des cavaliers mettent l’accent sur la lascivité. En revanche, la chèvre est la victime propitiatoire des holocaustes pour les péchés commis, circonstance qui la rapproche inévitablement du Christ Rédempteur.

Les animaux, à première vue, semblent entraîner l’homme, sur leur dos, vers les vices de la chair. Cependant, ils tournent le dos au combat. À leurs ailes qui essentiellement se lèvent s’ajoutent leurs têtes, également levées, qui soit pointent « vers le haut », soit bêlent furieusement contre l’attitude aberrante des cavaliers.

Ce comportement correspond plus à l’analogie avec le Christ qu’à l’idée de lubricité. La représentation du chapiteau est compréhensible : les combattants personnifient la luxure ; tandis que les chèvres, d’une part, apportent de la lascivité et, d’autre part, avec leurs ailes et leur cou relevés, représentent l’image du Sauveur aidant l’homme à se détourner de la concupiscence.

CHAPITEAU 10. HOMMES À DOS DE CHÈVRES

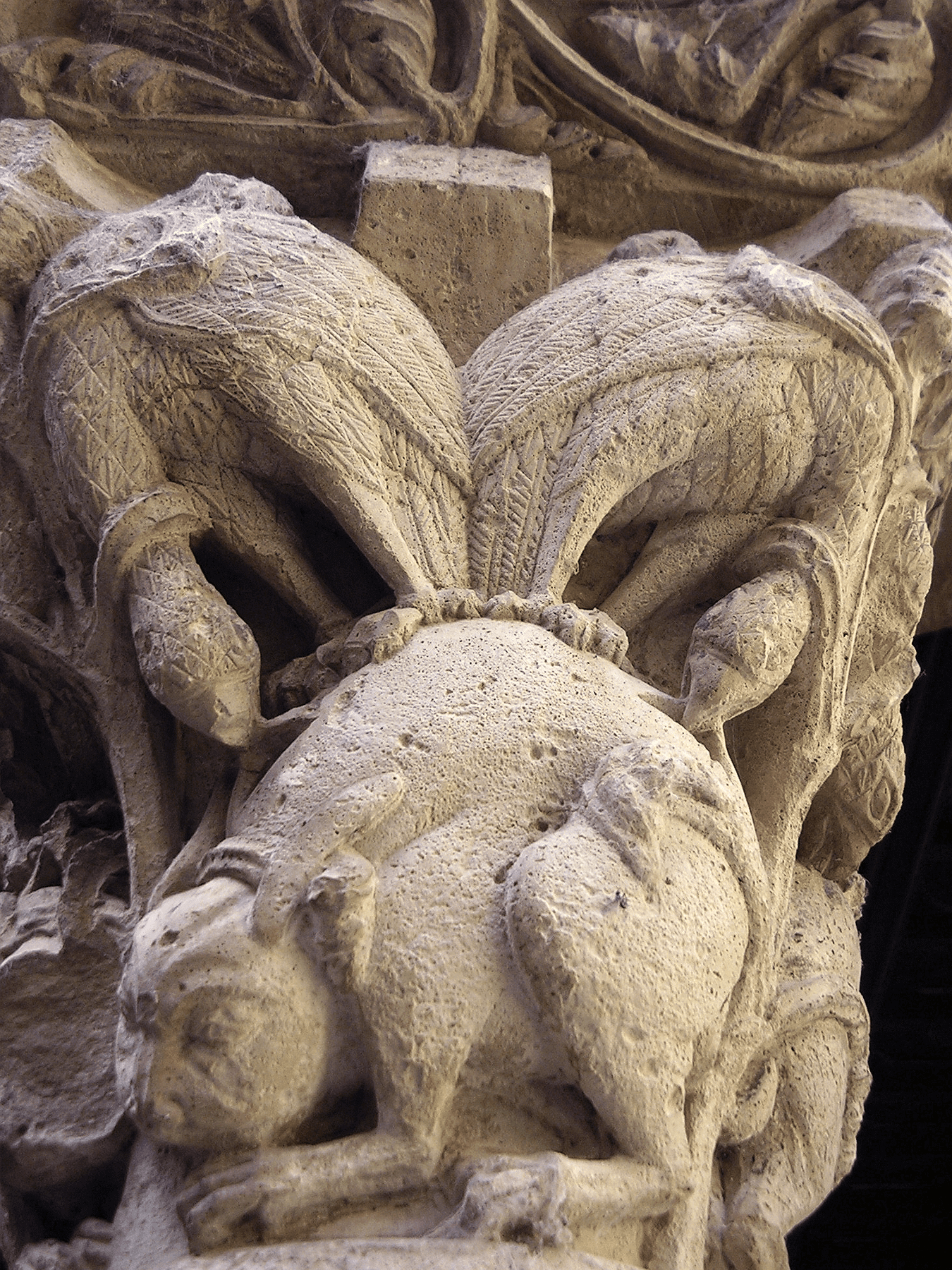

CHAPITEAU 11. BOUCS

Sur le chapiteau voisin, les boucs partagent et accentuent la lubricité des femelles par leur activité fécondante, reflet d’une sexualité débordante. Ils ne montrent que leur visage et leurs jambes, tandis que le corps prend la forme d’un oiseau, créant une symbiose étrange et fabuleuse, semblable à celle du dragon-oiseau. Les têtes des boucs, qui descendent vers le gorgerin, mettent clairement en évidence les barbes pendantes, ainsi que les cornes et les sabots rugueux typiques des mâles ongulés. En même temps, des queues reptiliennes épaisses et nouées sortent de derrière les ailes. Elles serpentent entre les pattes et finissent par être mordues par les animaux barbus.

L’image maudite du bouc lascif, accentuée si possible par la queue du serpent, révèle, grâce à sa symbiose avec l’oiseau, un être positif et plein d’espoir. Les queues reptiliennes, potentiellement turpides, sont annulées par le nœud et la morsure de l’animal ; et le corps de l’oiseau invite l’homme à renoncer aux liens charnels au profit d’un désir d’élévation menant à la plénitude.

CHAPITEAU 11. BOUCS

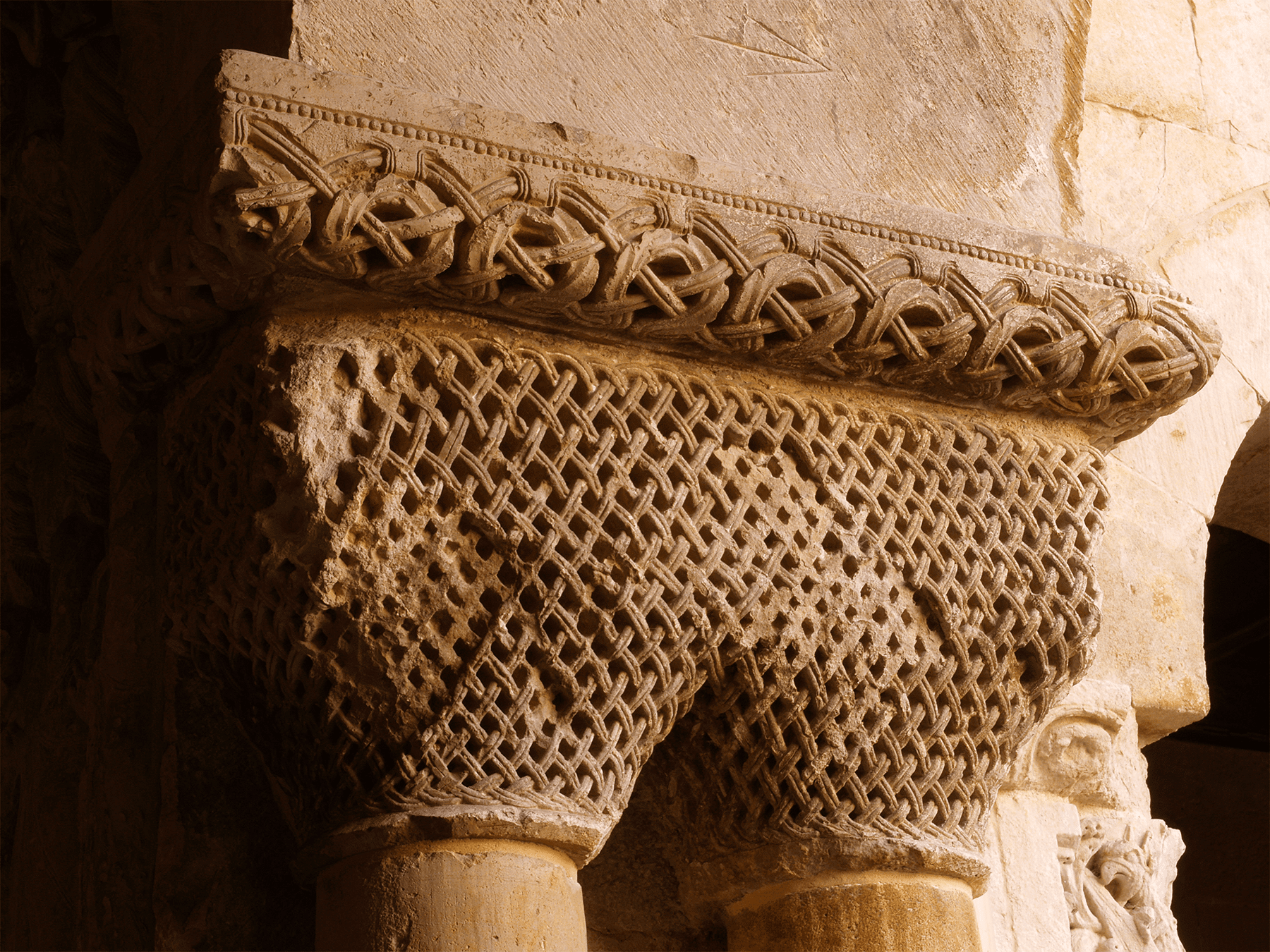

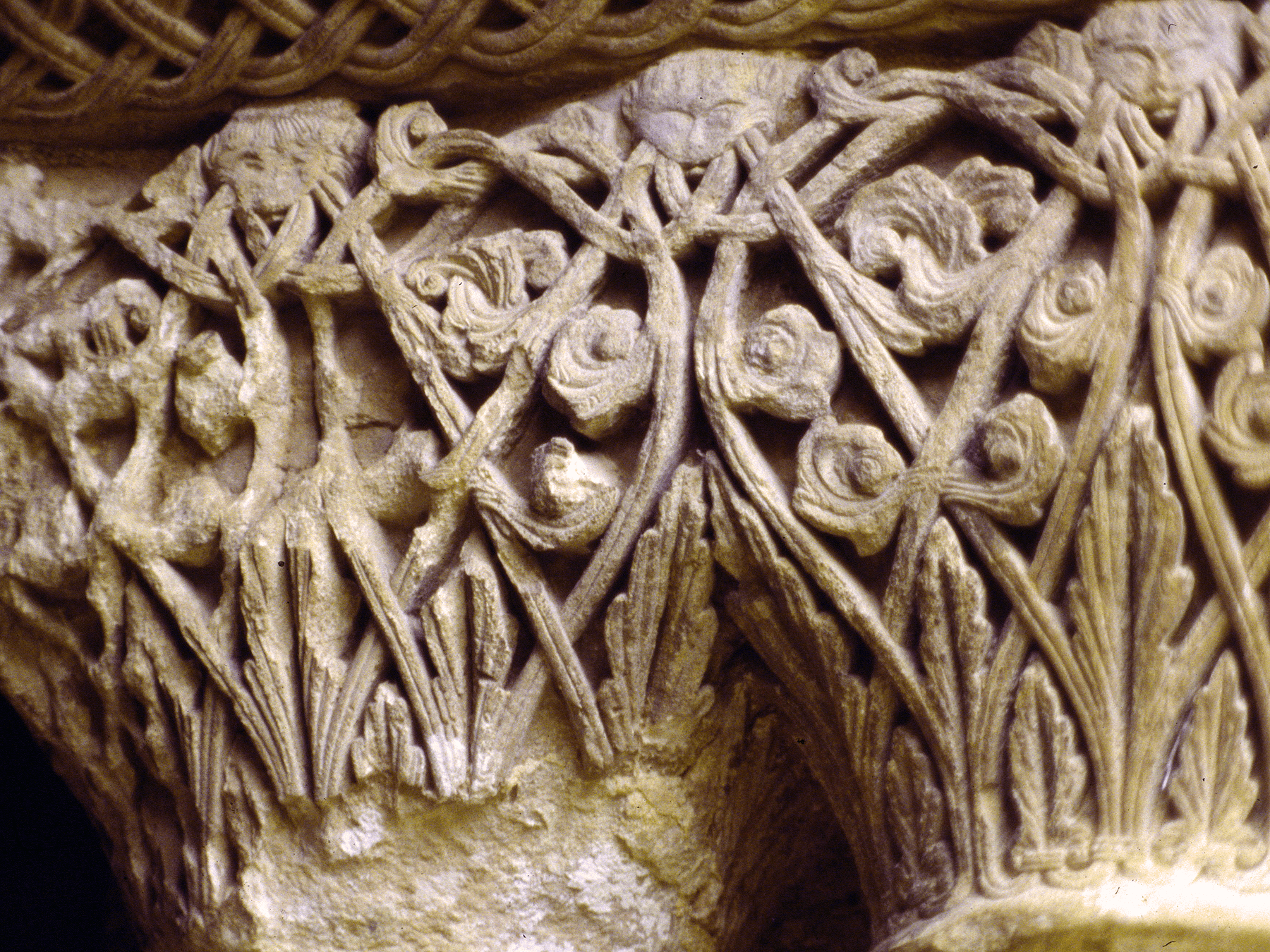

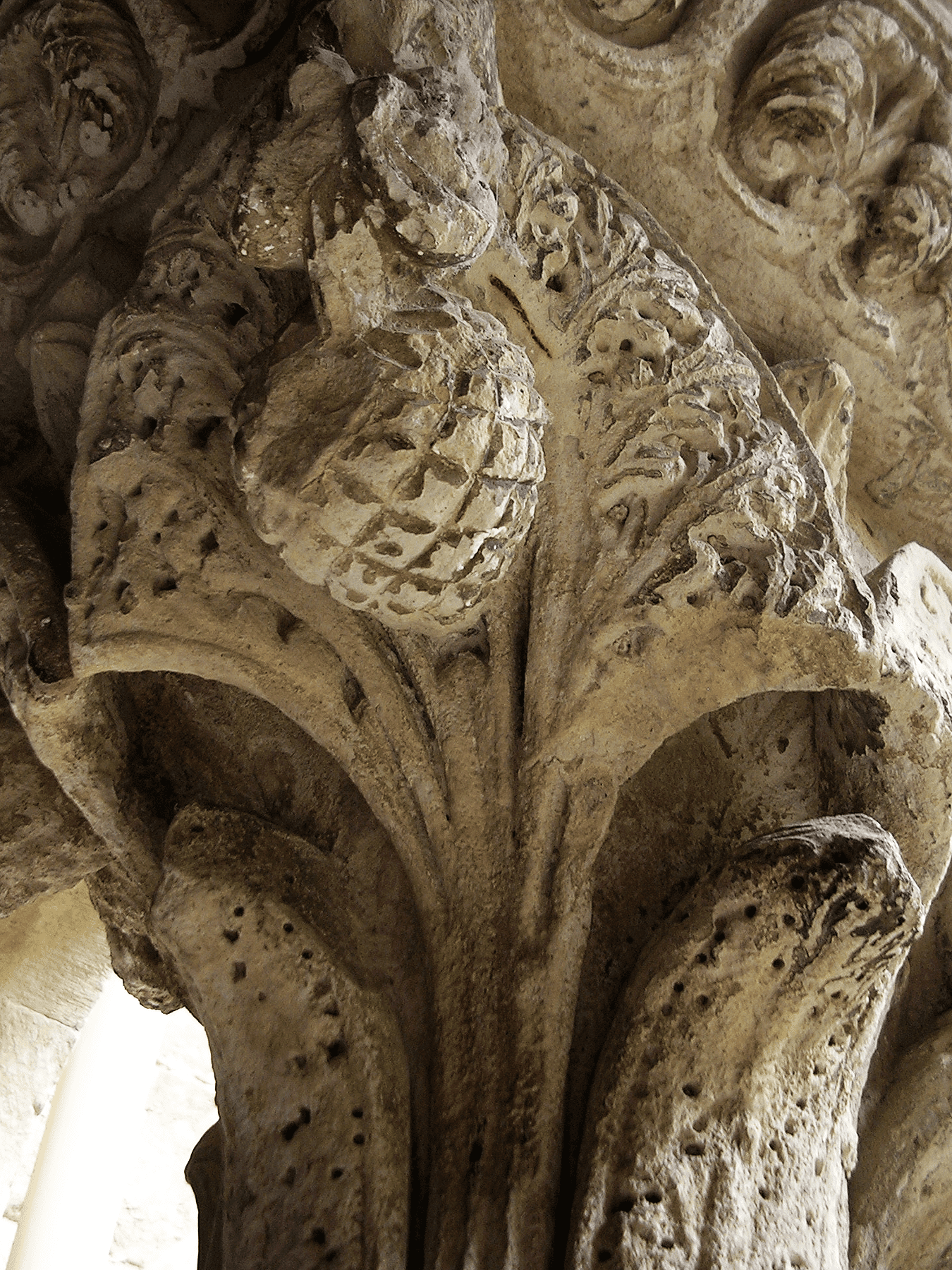

CHAPITEAU 12. TIGES ENTRELACÉES

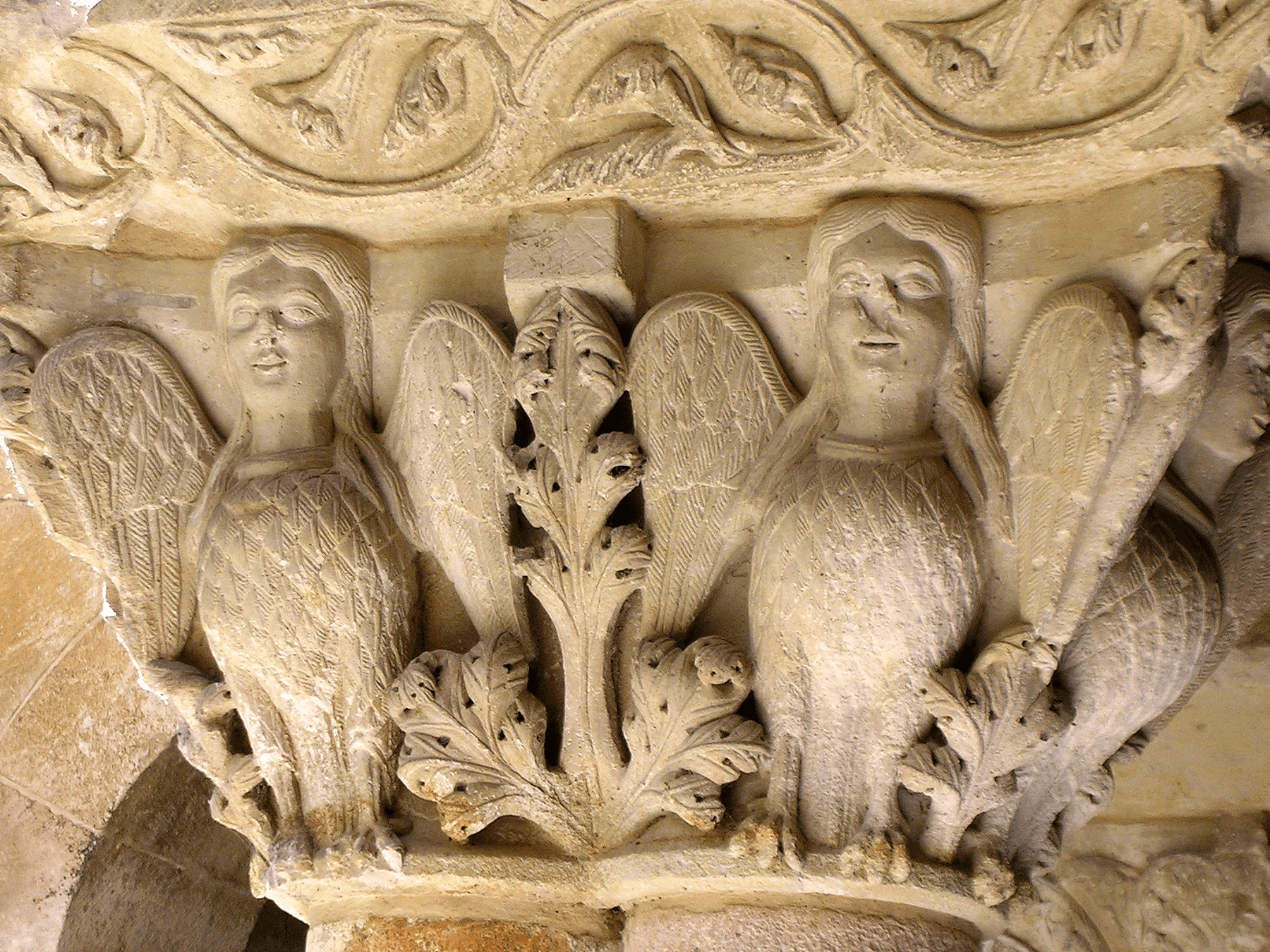

Le thème végétal du cloître commence à proprement parler par des chapiteaux d’entrelacements de tiges qui s’étendent et se tordent autour de palmettes poussant à partir d’un bourgeon initial. Les tiges, à leur tour, naissent de feuilles pennées et festonnées, perchées sur l’astragale et de tailles différentes, bien qu’elles jaillissent en même temps des mâchoires des mascarons attachés à l’abaque.

L’enchevêtrement de plantes présente en théorie une nouvelle version des liens du péché. Les masques, magiques et défensifs, constitueraient quant à eux la libération tant attendue d’un très lourd fardeau.

CHAPITEAU 12. TIGES ENTRELACÉES

CHAPITEAU 13. LIONS ENCHEVÊTRÉS DANS LES TIGES

Ici, les lions sont enchevêtrés dans des tiges. Leurs têtes suivent les caractéristiques de l’animal et, à partir de la mâchoire, les crinières prennent possession des cous et des poitrines, ainsi que des hanches et du dos. Les félins soulèvent et soutiennent leurs pattes antérieures sur leurs propres queues, qui émergent entre les membres inférieurs et saisissent la végétation avec leurs dents.

Cet amas de tiges et de petites palmettes, modelé sous forme d’ondulations et de nœuds, enveloppe surtout la partie supérieure des quadrupèdes.

Dans le domaine de l’allégorie, il faut jouer avec l’ambivalence de l’animal.

S’il s’agissait du lion pécheur, l’entrelacement de cercles autour de sa tête évoquerait les liens du péché et son châtiment. Mais si le lion traduisait l’attitude de force et de vigilance du bon chrétien, il dominerait les tiges avec ses mâchoires puissantes, indiquant que le harcèlement du péché peut être neutralisé par la force du lion.

CHAPITEAU 13. LIONS ENCHEVÊTRÉS DANS LES TIGES

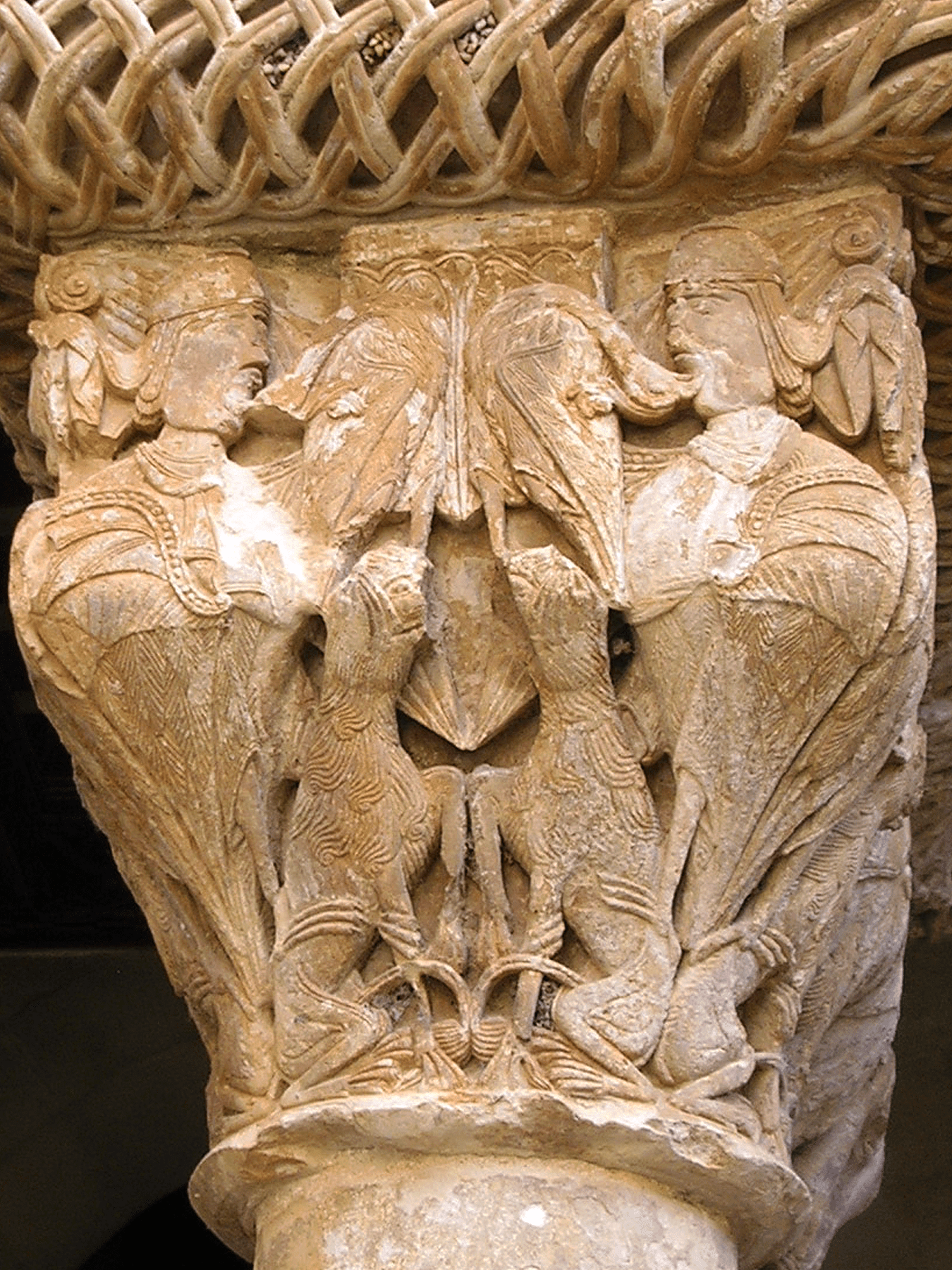

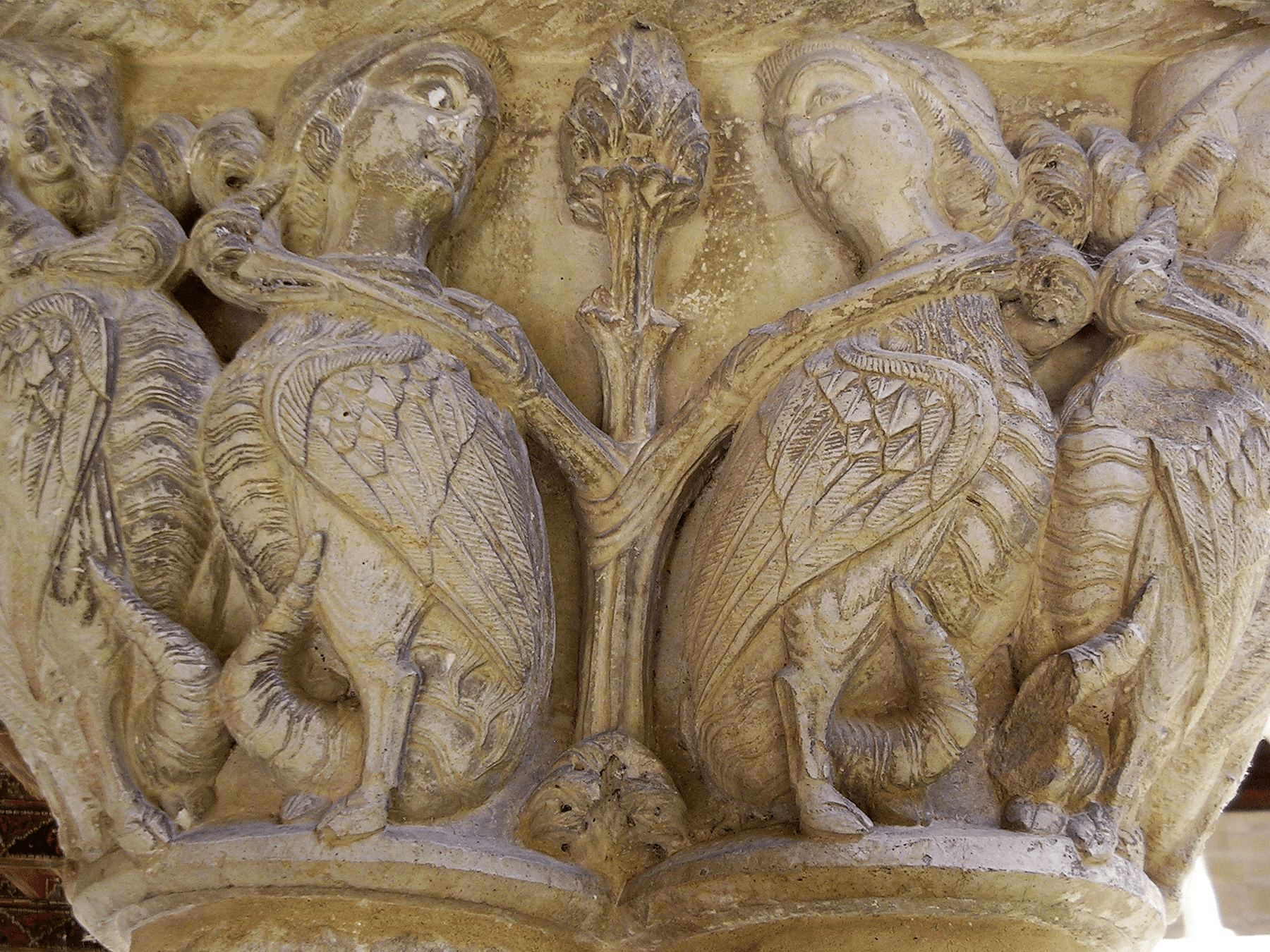

CHAPITEAU 14. SIRÈNES, LIONS ET PHÉNIX

De grandes sirènes-oiseaux aux têtes de femmes et aux corps d’oiseaux encadrent une composition où deux lions se font face, à moitié posés sur l’astragale, et où deux phénix sont perchés sur leurs têtes. Les sirènes sont assises sur le dos des lions ; les phénix, en plus de se reposer sur la tête des quadrupèdes, tordent violemment leur cou pour mordre la bouche des sirènes ; et, fait inattendu, les lions ont des visages humains.

Les sirènes doivent leur renommée à l’Odyssée d’Homère, œuvre dans laquelle elles attirent sur leur île les marins par leurs beaux chants afin de les tuer. Sans décrire leur apparence, l’auteur esquisse un être féminin, extrêmement dangereux, germe d’une image malveillante liée à la séduction des femmes. Aux XIe et XIIe siècles, les sirènes sont représentées sous la forme d’un oiseau à tête de femme, comme sur ce chapiteau de Silos.

Dans l’esprit des théologiens, le charme homérique de la sirène, marqué par les attraits de la chair, s’est imposé et la nymphe est devenue la métaphore de la sensualité, habile à entraîner l’homme sur le chemin du péché. Parées de longues chevelures, de coiffes au vent et de chlamydes sur le chapiteau de Silos, les sirènes annoncent le destin de l’âme si, par faiblesse ou inconstance, le moine se trouve sans défense devant la tromperie de la beauté corporelle.

Les félins possèdent des traits anthropomorphes, leur gueule est ciselée pour avaler ou régurgiter les oiseaux. Cette ambiguïté plastique pourrait incarner le « mythe du monstre gobeur », d’origine égyptienne, typique du lion, qui dévore et vomit en même temps l’homme régénéré, prêt pour une nouvelle vie. D’un point de vue chrétien, il s’agirait de la récompense d’une attitude ferme et vigilante, semblable à celle du lion face au mal.

Les oiseaux de la partie supérieure sont reconnaissables à la crête qui, ici à Silos, couvre leur tête d’un dessin végétal. Dans l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien, ce sont des phénix, un oiseau originaire d’Arabie dont les plumes magnifiquement colorées sont ornées d’une « crête de plumes » sur la tête. Selon la légende, l’oiseau, lorsqu’il pressent sa mort, se consume dans le feu et renaît de ses cendres. Le mythe, dans la vision patristique, tout en illustrant la mort et la résurrection du Christ, aborde l’immortalité de l’âme.

Il est clair que sur le chapiteau du cloître, par une torsion forcée de leur cou, les oiseaux picorent et annihilent les bouches des sirènes, le lieu d’où surgit la perdition.

CHAPITEAU 14. SIRÈNES, LIONS ET PHÉNIX

CHAPITEAU 15. PÉLICANS

Les pélicans entrelacent leur long cou effilé pour se picorer les cuisses. Leur aspect, leurs griffes surmontées d’ongles, leurs becs épais et recourbés font penser à un oiseau de proie. Ils n’ont rien à voir avec un véritable pélican, mais dans l’art du haut Moyen Âge et du Moyen Âge central, ils sont représentés sous la forme de rapaces.

Selon les anciens naturalistes, les pélicans, après avoir vu mourir leurs petits, déchiraient leur corps pour ramener les poussins à la vie avec le sang qui coule. Ici, à Silos, ils se mutilent avec les cuisses. L’histoire du pélican, christianisée, devient une allégorie du Christ, qui lui aussi a versé son sang sur la croix pour que l’homme puisse être ramené à la vie par la rémission de ses péchés.

« Je suis devenu comme le pélican dans la nature ». C’est le cri d’un homme solitaire qui, dans les Psaumes, implore Yahvé. Le moine dans le monastère, loin des mondanités, est comme le pélican dans la nature. Tous deux représentent l’image du solitaire.

CHAPITEAU 15. PÉLICANS

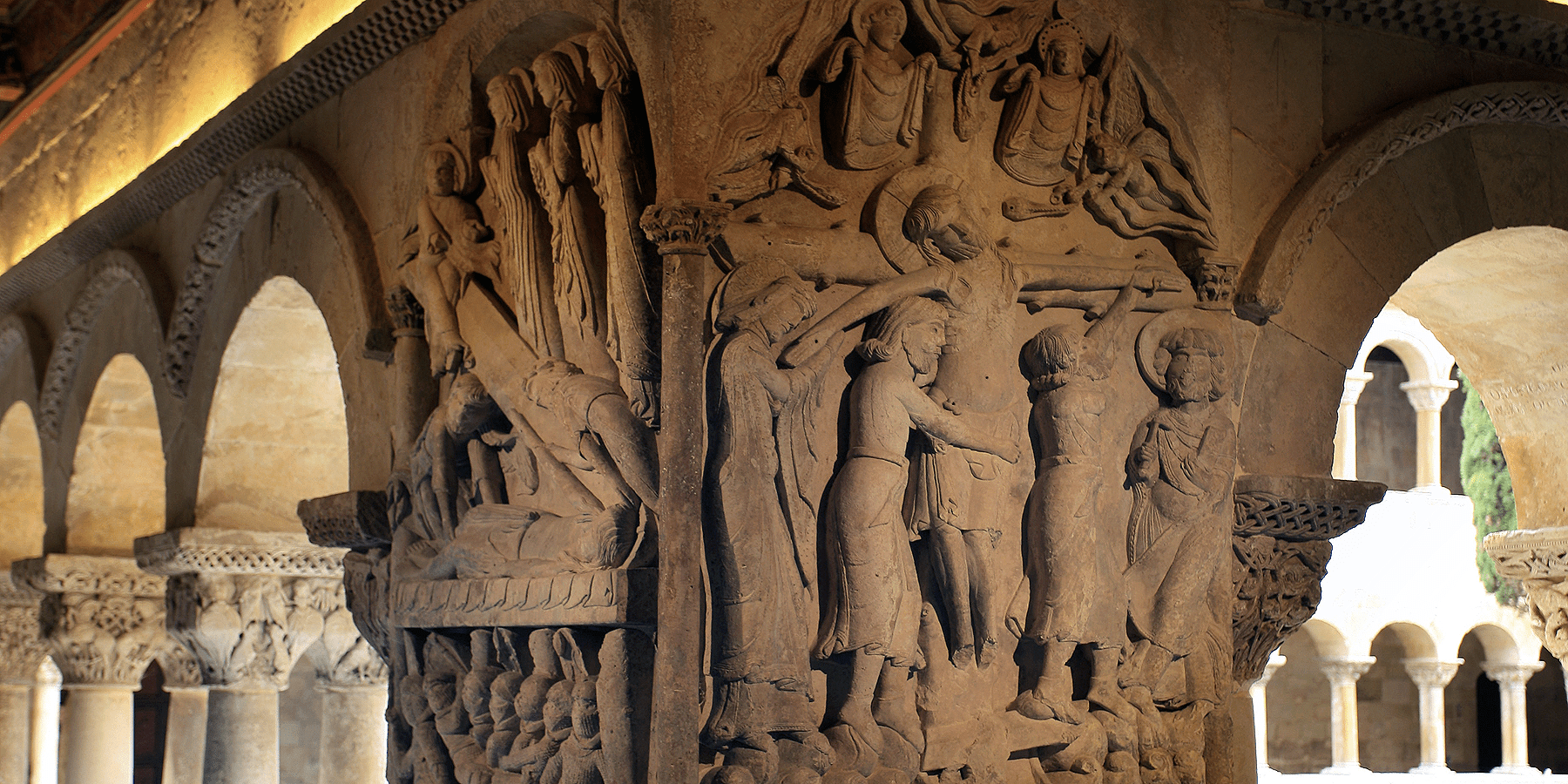

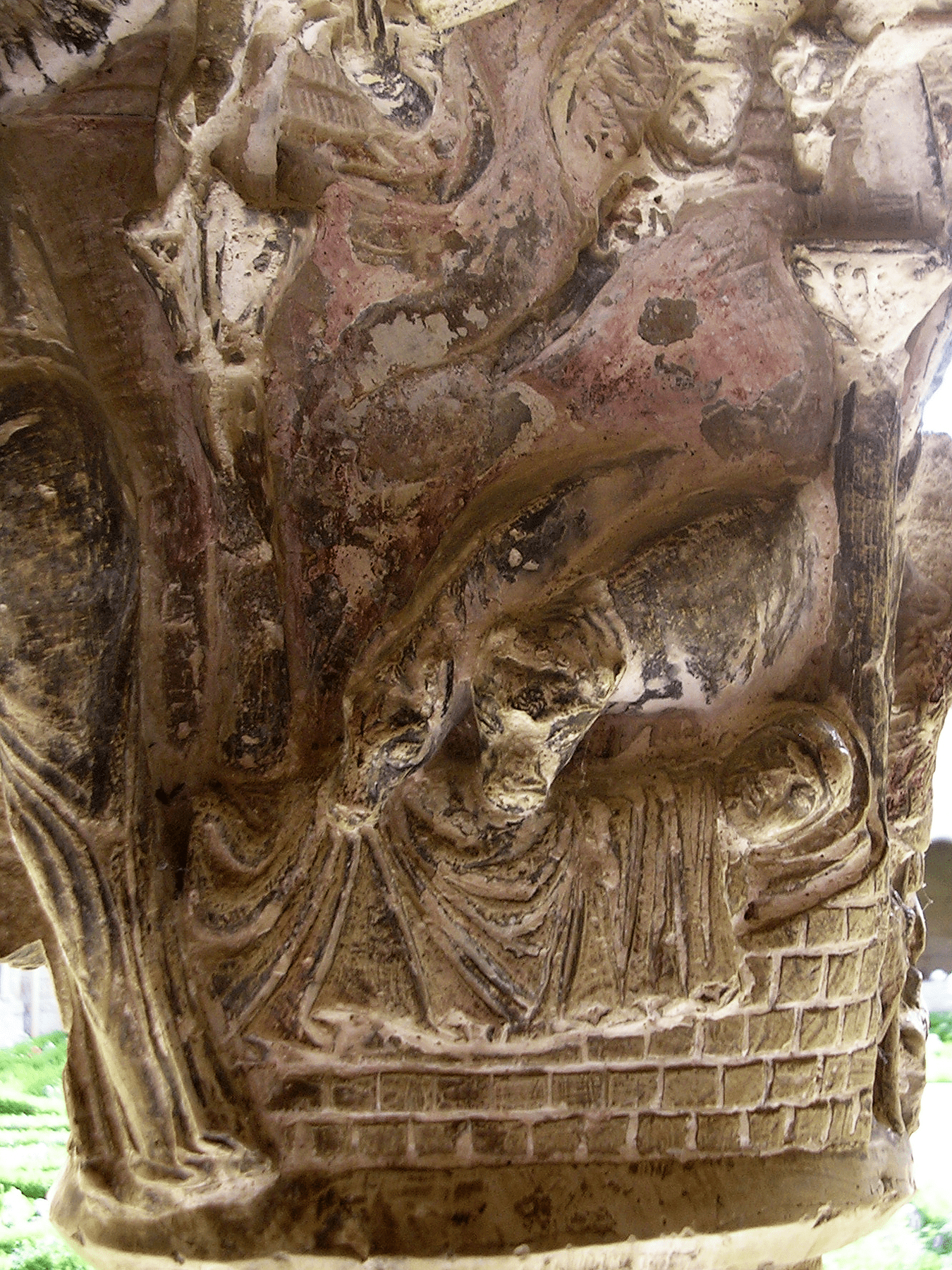

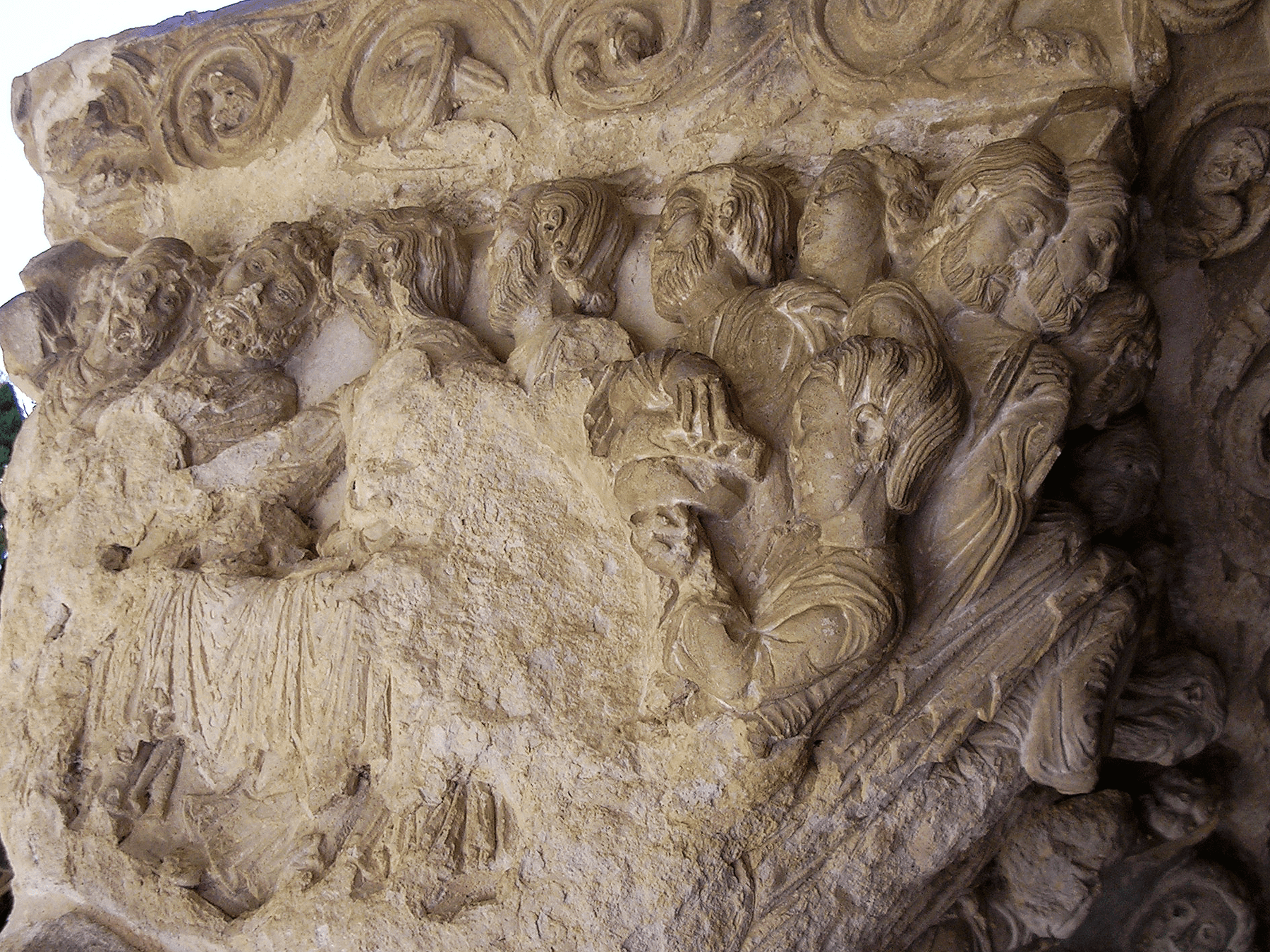

Enterrement et résurrection. L’histoire se poursuit, au centre du relief adjacent, avec la Mise au tombeau du Christ. Joseph d’Arimathie et Nicodème déposent le corps sur une dalle funéraire recouverte d’un linceul. Une pierre tombale en diagonale, formant un angle avec la dalle, suggère que le sarcophage est entrouvert ; elle encadre la scène de la Mise au tombeau et délimite, avec la dalle, deux espaces, supérieur et inférieur, dédiés à la Résurrection.

Les trois Marie et l’ange occupent la partie supérieure : ils représentent l’arrivée du Christ au tombeau et le message céleste annonçant la résurrection du Maître. Chez toutes les personnes représentées, l’attitude des mains, malgré leur détérioration, reflète le dialogue et les émotions retenues. L’ange désigne le tombeau vide, subtilement suggéré par la pierre tombale entrouverte, où est assis l’émissaire divin. À l’unisson, les femmes interrogent et expriment leur étonnement de la main gauche, tandis que la main droite, voilée par respect, tient les parfums destinés à oindre le corps du Seigneur.

Sous la dalle funéraire, les soldats de la garde de Pilate surgissent, éblouis, presque engourdis. Ils sont vêtus d’habits de guerriers du XIe siècle. Paralysés en présence de l’ange – « ils restèrent là comme morts » -, ils montrent une attitude qui correspond exactement au récit de l’apôtre Matthieu.

RELIEFS DU PILIER NORD-EST: DESCENTE DE CROIX, MISE AU TOMBEAU ET RÉSURRECTION DU CHRIST

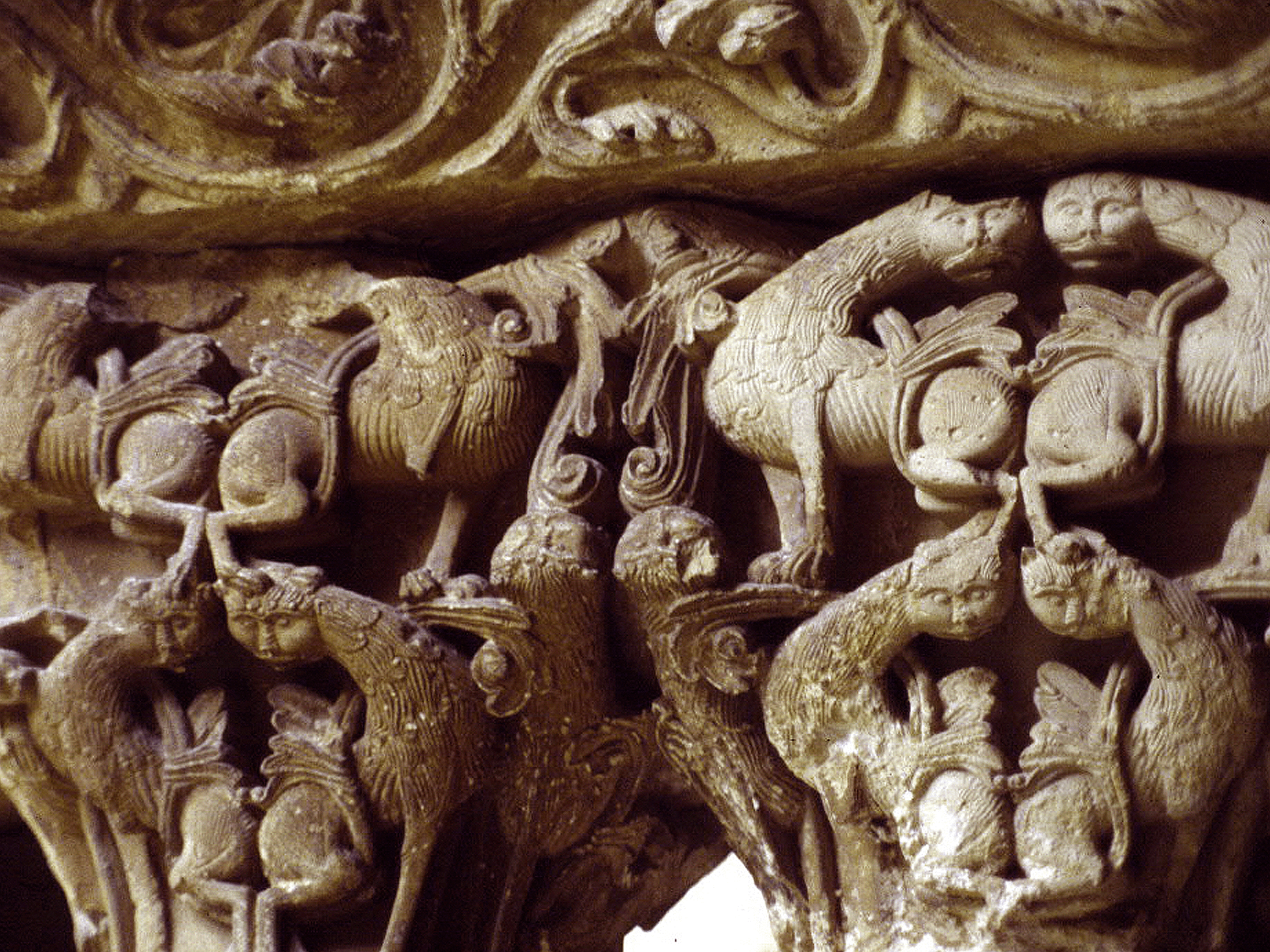

Chapiteau 17. Corneilles, lions et caladrius

Sur ce chapiteau, corbeaux, lions et caladrius (un oiseau légendaire doté de pouvoirs de guérison et capable de prédire le destin d’un malade) tissent un nouveau groupe d’animaux. Les corneilles, perchées sur l’astragale, tentent de se libérer du poids des lions, montés sur elles, en leur saisissant le dos avec leur bec. Les mammifères, d’un geste dévorateur, emprisonnent dans leurs mâchoires les pattes d’autres oiseaux, en l’occurrence des caladrius placés sur eux au sommet du chapiteau. Les pattes reposent d’ailleurs sur les têtes des corneilles. Enfin, les caladrius plient leur tête de dragon pour entailler le cou des lions. Dans les coins inférieurs, les vautours se picorent les pattes.

Le corvidé reprend les traits les plus caractéristiques de la corneille : un bec solide et courbé, surtout à son extrémité, une queue plutôt courte et des plumes sur les cuisses. Le zoologiste Claude Élien rapporte que cet oiseau entretient sa compagne pour la vie avec amour et fidélité, et que si l’un des partenaires meurt, l’autre reste veuf ou veuve.

La belle histoire a eu une large répercussion dans l’interprétation chrétienne qui, comme la corneille, soutient la vie monastique dans l’union et la fidélité entre le Christ et l’Église, représentée par le groupe de moines, et plus particulièrement par la figure des abbés.

Un nouveau type d’oiseau apparaît au sommet du chapiteau : le caladrius. Son antécédent est le pluvier royal, le caladrius grec, dont les prétendus dons curatifs ont attiré l’attention de certains savants de l’Antiquité et sont entrés dans le champ de l’allégorie chrétienne sous la forme d’une curieuse fable : face à un mal mortel, le caladrius détourne le regard du malade ; mais s’il perçoit une maladie passagère, il l’absorbe, s’envole vers le soleil et, là, brûle la maladie et la dissipe.

L’allégorie est transposée au Christ qui, comme l’oiseau, efface par sa mort sur la croix les fautes, les maux passagers et non les maux irrémédiables.

Le caladrius, dans son ambivalence, est à la fois une image du Christ et un animal impur dans l’Ancien Testament. Il en va de même pour le serpent, dont l’essence est impure, mais qui est aussi un symbole du Christ selon l’Exode. Similitude suffisante pour associer les deux animaux dans les arts figuratifs. Dans la Bible, on trouve le serpent sous la forme d’un dragon ; c’est pourquoi l’oiseau, le caladrius, prend la tête d’un dragon, parfois avec des cornes comme preuve de puissance. Il est dommage que la détérioration du chapiteau empêche de voir clairement l’image du caladrius. Ce sont les têtes de dragon, qui résistent à l’usure de la pierre, qui permettent de reconnaître le caladrius.

La vie monastique, à travers la corneille, est synonyme d’engagement, de fidélité au Christ qui, comme le caladrius, dans son rôle de Christ Juge, décidera qui doit vivre ou mourir. Les lions, par leur attitude menaçante, semblent essayer de rompre les liens entre l’Église (corneille) et le Christ (caladrius). Cependant, la vigilance implicite dans la dualité symbolique du lion doit soutenir le triomphe de la loyauté envers le Christ. Et les vautours, dans les coins à côté des corbeaux, réaffirment le principe de chasteté inhérent à l’Église, qui est également implicite dans l’attitude du corvidé vis-à-vis de sa compagne.

CHAPITEAU 17. CORNEILLES, LIONS ET CALADRIUS

Chapiteau n° 18. AUJOURD’HUI, IL A DISPARU

Il représentait les 24 vieillards de l’Apocalypse selon saint Jean.

CHAPITEAU 18. AUJOURD’HUI, IL A DISPARU

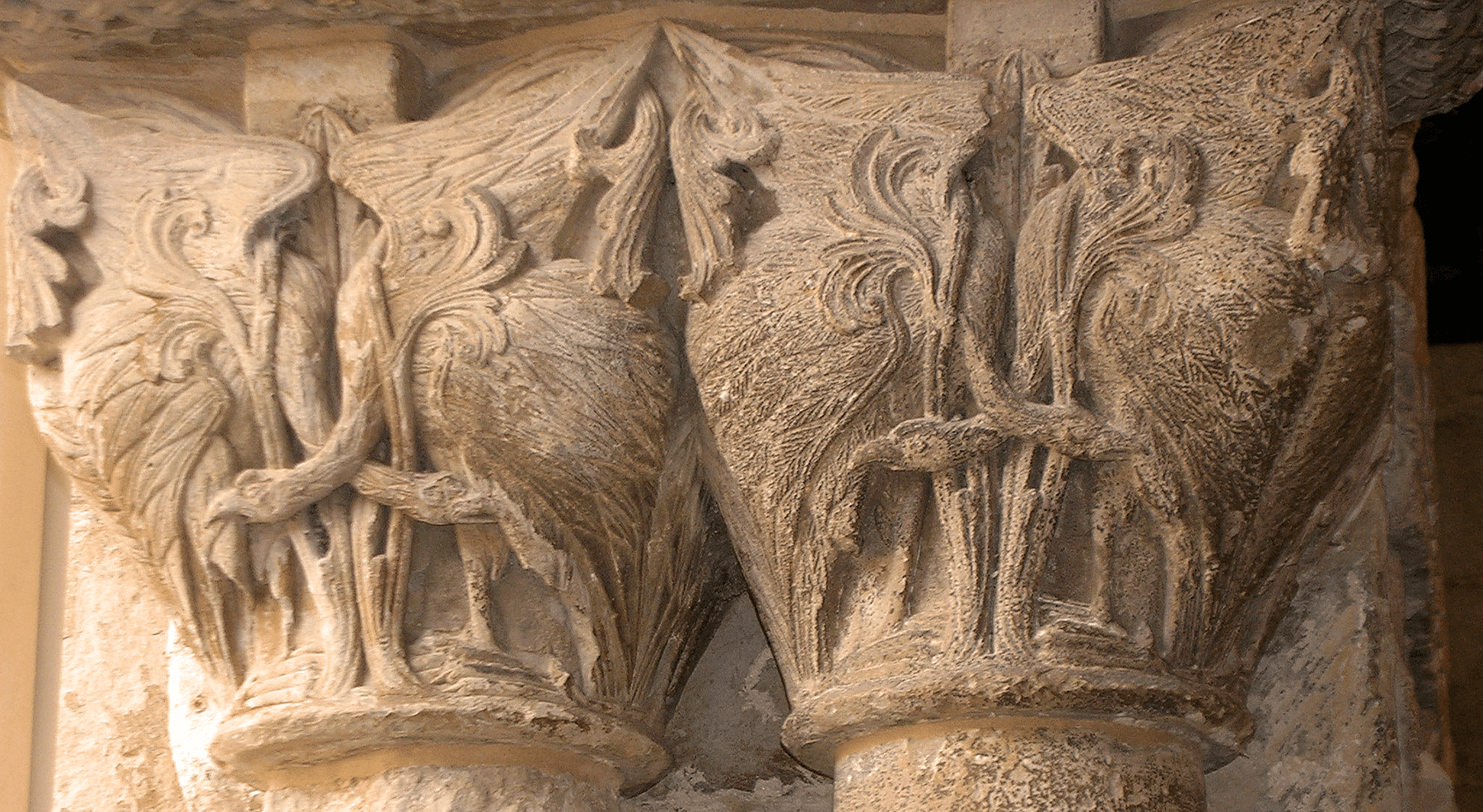

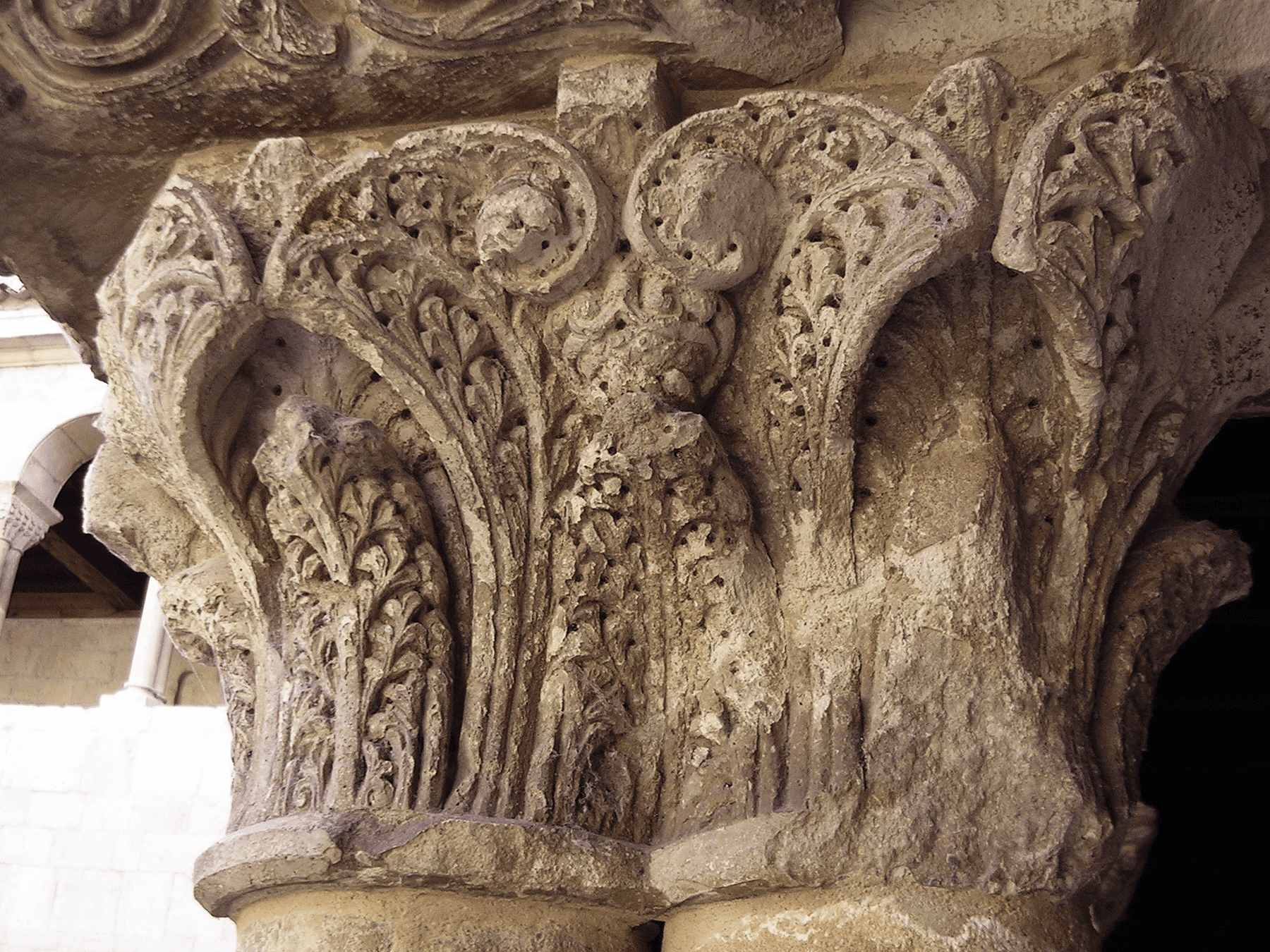

CHAPITEAU 19. PANIER DE FEUILLES D’ACANTHE

Dans l’aile nord du cloître, des compositions inspirées des anciens chapiteaux corinthiens, formés de feuilles d’acanthe, commencent à apparaître de façon répétitive.

À Silos, ces paniers au caractère géométrique marqué présentent souvent des rangées de feuilles superposées, avec dans le haut des volutes angulaires qui sont festonnées et présentent de petites lignes saillantes ressemblant à des nervures. Les sommets sont nettement épaissis ; parfois ils se replient sur eux-mêmes et parfois des fruits sous forme de baies ou de fausses drupes y sont suspendus.

CHAPITEAU 19. PANIER DE FEUILLES D’ACANTHE

CHAPITEAU 20. SIRÈNES ET SERPENTS

De grandes sirènes-oiseaux envahissent le chapiteau. Leurs corps se tournent le dos mais leurs têtes se font face. Les ailes postérieures se détachent d’un fond végétal composé de tiges épaisses et de grandes feuilles surmontées d’une volute.

Ces créatures représentent l’archétype d’un corps d’oiseau et d’une tête de femme, avec des cheveux hirsutes, signe de leur impudicité, peut-être accentuée par un ornement textile et un collier autour du cou. Elles arborent également des cornes et des sabots d’ongulés similaires à ceux des chèvres et des boucs, sans doute pour souligner qu’elles incitent à la chair.

Dans la pensée des ermites, la femme contient le poison du serpent, enceinte de vices charnels. Ces sirènes, synonymes d’Ève tentatrice, suggèrent une idée similaire : de leur bouche, de leur intérieur sortent des serpents, avec des langues trifides qui descendent sur leurs ailes ; une indication du lien étroit entre le germe de la tentation, l’ophidien, et la tentation elle-même, incarnée par le chant séducteur des sirènes.

Cependant, l’interprétation symbolique du serpent est beaucoup plus complexe. Rappelant le « serpent d’airain » de l’Exode, il devient unanimement une préfiguration du Christ, équivalant à la vie et à l’immortalité. Il a déjà été aperçu dans le caladrius.

Mais plus encore, la connaissance de l’Antiquité dévoile des caractères du serpent qui peuvent difficilement être ignorés dans le domaine de l’allégorie chrétienne. À titre d’exemple, Pline l’Ancien évoque la façon dont le reptile, face à l’attaque de l’homme, conserve farouchement sa tête, bien qu’il finisse par livrer le reste de son corps à la mort. Un modèle donc de prudence face à la tentation, puisque la sauvegarde de l’esprit (la tête) l’emporte sur l’éventuelle défaillance de la chair (le corps). Une grande leçon pour la vie monastique. Les Saints Pères, face à cette particularité, ne manqueront pas de rappeler le conseil du Christ à ses disciples : « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes » (Matthieu 10:16).

CHAPITEAU 20. SIRÈNES ET SERPENTS

Capitel 21. Cesto de hojas de Acanto

Dans l’aile nord du cloître, des compositions inspirées des anciens chapiteaux corinthiens, formés de feuilles d’acanthe, commencent à apparaître de façon répétitive.

À Silos, ces paniers au caractère géométrique marqué présentent souvent des rangées de feuilles superposées, avec dans le haut des volutes angulaires qui sont festonnées et présentent de petites lignes saillantes ressemblant à des nervures. Les sommets sont nettement épaissis ; parfois ils se replient sur eux-mêmes et parfois des fruits sous forme de baies ou de fausses drupes y sont suspendus.

CHAPITEAU 21. PANIER DE FEUILLES D’ACANTHE

CHAPITEAU 22. AIGLES

Ils ressemblent à des vautours se picorant les pattes entre eux. Cependant, ils se distinguent de l’aigle royal par leur cou plus court, moins fin, et par les plumes qui empiètent sur leur visage. En bref, le long cou et la tête sans plumes, caractéristiques du vautour, ont disparu. Au-dessus d’eux, d’autres oiseaux, dans la direction opposée, semblent s’être désagrégés à cause de la détérioration. Ils sont méconnaissables en raison de l’usure de leur tête.

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’aigle, par sa descente rapide vers la terre à la recherche d’une proie, invite au souvenir d’un appétit débridé, proche de la gloutonnerie. Mais, dans son ambivalence, en s’envolant avec force vers les cieux, il évoque aussi l’idée d’une élévation qui rapproche du divin.

CHAPITEAU 22. AIGLES

CHAPITEAU 23. SIRÈNES ET TOURTERELLES. LIONS ET CALADRIUS

Dans ce chapiteau quintuple de l’aile nord, deux thèmes différents apparaissent, apparemment dissociés : des groupes de sirènes et de tourterelles et un relief complexe d’animaux, dominé par la figure du lion, qui occupe le côté du chapiteau le plus proche de la tombe de saint Dominique de Silos.

Ce relief présente les animaux en trois rangées superposées. Dans la partie inférieure, des lions jumelés, aux visages affables, presque souriants, se tiennent sur leurs pattes arrière et tiennent, entre leurs cuisses, de longues crosses qui, dépassant de leur corps, s’élèvent derrière leur tête, se courbent et se terminent en forme de volute à côté des pattes des félins qui les surplombent. En même temps, les queues s’effilent doucement sur le dos, mais se terminent bientôt par un arc rainuré qui atteint et emprisonne la crosse. De minuscules bustes de lion se logent sous ces rainures et saisissent les crosses avec des mains qui semblent plus humaines qu’animales

Dans la frise centrale, la figure du lion apparaît à nouveau jumelée, posant cette fois ses pattes antérieures sur les crosses tout en tenant ses pattes postérieures sur les têtes de ses congénères. Également dotés de visages humanisés, ils grignotent les tiges qui descendent jusqu’aux crosses. La séquence se termine par des oiseaux très élancés, dont le poids est réparti entre le dos et les têtes de lion qu’ils picorent. Leur visage serpentiforme évoque à nouveau le caladrius.

Les lions à crosse dans la rangée inférieure pourraient représenter saint Dominique lui-même. Le lion est le symbole de la vigilance, vertu notoire chez le saint, toujours attentif aux besoins spirituels de sa communauté lors de son existence. La crosse est l’emblème du « berger », nom donné à l’abbé dans la règle de saint Benoît. Enfin, les petits lions, abrités dans la queue, accrochés à la crosse, évoquent les moines, disciples et compagnons de Dominique, attachés à la protection et à la guidance de l’abbé qu’ils admirent tant.

Les lions situés au milieu représenteraient, dans leur dualité symbolique, la lutte du saint pour discerner le bon chemin vers la perfection. Ils reflètent ainsi les forces du mal vaincues par le courage et la force intérieure du saint, également implicites dans l’animal.

Au-dessus de lui plane le caladrius, l’oiseau christique, guérisseur et juge. Il semble attaquer le lion avec ses mâchoires. Il ne l’esquive pas, il se pose dessus. Il a fait le choix du malade, comme dans la légende, et le conduit à la guérison, à la félicité éternelle. En fin de compte, le relief montre simplement comment les moines, sous la protection de leur abbé, parviennent à atteindre le salut.

Dans les autres chapiteaux, des oiseaux plutôt petits sont perchés sur des sirènes-oiseaux se tournant le dos, mais plaçant leurs têtes de façon à se faire face. Ces oiseaux bâillonnent la bouche des sirènes avec l’une de leurs pattes, mais ils tournent aussi la tête pour mordiller les oreilles d’un masque attaché à la cimaise, sur l’axe central du chapiteau. Les oiseaux, avec leur petite tête, leurs ailes pointues et leur queue plutôt longue, ressemblent à des tourterelles, oiseaux dont le symbolisme s’accorde parfaitement avec le prototype du moine.

Sur la base des connaissances et des traditions héritées des naturalistes, la monogamie et la vie solitaire de la tourterelle dans le désert sont mises en avant. Comme la corneille, il s’agit d’un oiseau monogame mais elle se distingue par son caractère solitaire. Les Pères décrivent donc sa condition d’oiseau chaste et sa prédilection pour les lieux solitaires. La chasteté et l’abandon du monde sont tous deux imbriqués dans les piliers de la vie monastique. Sur le chapiteau, les tourterelles, figure du chaste, scellent de leurs pattes la bouche des sirènes, source de chants séducteurs et éventuellement de perdition pour le solitaire, pour le moine. En même temps, elles mordillent les oreilles des masques, par lesquels on perçoit les sons. Mais ces masques, à la limite de la magie, annoncent en même temps l’existence de puissances maléfiques et la possibilité de les annihiler.

Les deux reliefs, les sirènes et les lions, réunis sur un seul chapiteau, traduisent parfaitement le comportement de saint Dominique de Silos. Dans la solitude de son abbaye, il est l’homme juste, ferme face aux tentations de la chair et dans l’exercice de la vertu. C’est aussi le moine capable de conduire ses compagnons vers un joyeux Jugement dernier.

Une inscription commémorative a été gravée sur l’abaque. Voici sa traduction : « Cette tombe recouvre les restes d’un homme qui jouit déjà de la lumière divine. Appelé Dominique, c’est un don du Christ à ce monde, un miroir de vertus. Qu’il protège la communauté qui lui fait confiance ».

CHAPITEAU 23. SIRÈNES ET TOURTERELLES. LIONS ET CALADRIUS

CHAPITEAU 24. PANIER DE FEUILLES D’ACANTHE

Dans l’aile nord du cloître, des compositions inspirées des anciens chapiteaux corinthiens, formés de feuilles d’acanthe, commencent à apparaître de façon répétitive.

À Silos, ces paniers au caractère géométrique marqué présentent souvent des rangées de feuilles superposées, avec dans le haut des volutes angulaires qui sont festonnées et présentent de petites lignes saillantes ressemblant à des nervures. Les sommets sont nettement épaissis ; parfois ils se replient sur eux-mêmes et parfois des fruits sous forme de baies ou de fausses drupes y sont suspendus.

CHAPITEAU 24. PANIER DE FEUILLES D’ACANTHE

CHAPITEAU 25. PANIER DE FEUILLES D’ACANTHE

Dans l’aile nord du cloître, des compositions inspirées des anciens chapiteaux corinthiens, formés de feuilles d’acanthe, commencent à apparaître de façon répétitive.

À Silos, ces paniers au caractère géométrique marqué présentent souvent des rangées de feuilles superposées, avec dans le haut des volutes angulaires qui sont festonnées et présentent de petites lignes saillantes ressemblant à des nervures. Les sommets sont nettement épaissis ; parfois ils se replient sur eux-mêmes et parfois des fruits sous forme de baies ou de fausses drupes y sont suspendus.

CHAPITEAU 25. PANIER DE FEUILLES D’ACANTHE

CHAPITEAU 26. PÉLICANS

Les pélicans entrelacent leur long cou effilé pour se picorer les cuisses. Leur aspect, leurs griffes surmontées d’ongles, leurs becs épais et recourbés font penser à un oiseau de proie. Ils n’ont rien à voir avec un véritable pélican, mais dans l’art du haut Moyen Âge et du Moyen Âge central, ils sont représentés sous la forme de rapaces.

Selon les anciens naturalistes, les pélicans, après avoir vu mourir leurs petits, déchiraient leur corps pour ramener les poussins à la vie avec le sang qui coule. Ici, à Silos, ils se mutilent avec les cuisses. L’histoire du pélican, christianisée, devient une allégorie du Christ, qui lui aussi a versé son sang sur la croix pour que l’homme puisse être ramené à la vie par la rémission de ses péchés.

« Je suis devenu comme le pélican dans la nature ». C’est le cri d’un homme solitaire qui, dans les Psaumes, implore Yahvé. Le moine dans le monastère, loin des mondanités, est comme le pélican dans la nature. Tous deux représentent l’image du solitaire.

CHAPITEAU 26. PÉLICANS

CHAPITEAU 27. PANIER DE FEUILLES D’ACANTHE

Dans l’aile nord du cloître, des compositions inspirées des anciens chapiteaux corinthiens, formés de feuilles d’acanthe, commencent à apparaître de façon répétitive.

À Silos, ces paniers au caractère géométrique marqué présentent souvent des rangées de feuilles superposées, avec dans le haut des volutes angulaires qui sont festonnées et présentent de petites lignes saillantes ressemblant à des nervures. Les sommets sont nettement épaissis ; parfois ils se replient sur eux-mêmes et parfois des fruits sous forme de baies ou de fausses drupes y sont suspendus.

CHAPITEAU 27. PANIER DE FEUILLES D’ACANTHE

CHAPITEAU 28. ACTUELLEMENT INEXISTANT

CHAPITEAU 28. ACTUELLEMENT INEXISTANT

CHAPITEAU 29. PANIER DE FEUILLES D’ACANTHE

Dans l’aile nord du cloître, des compositions inspirées des anciens chapiteaux corinthiens, formés de feuilles d’acanthe, commencent à apparaître de façon répétitive.

À Silos, ces paniers au caractère géométrique marqué présentent souvent des rangées de feuilles superposées, avec dans le haut des volutes angulaires qui sont festonnées et présentent de petites lignes saillantes ressemblant à des nervures. Les sommets sont nettement épaissis ; parfois ils se replient sur eux-mêmes et parfois des fruits sous forme de baies ou de fausses drupes y sont suspendus.

CHAPITEAU 29. PANIER DE FEUILLES D’ACANTHE

CHAPITEAU 30. AIGLES LÉONTOCÉPHALES

Les aigles à tête de lion sont représentés deux par deux, leurs corps en opposition. Ils se font face avec une torsion forcée du cou. Les ailes, d’une grande envergure, sont communes aux rapaces, et à partir du cou, des crinières denses annoncent la tête du félin, reconnaissable notamment aux oreilles et aux mâchoires.

Cette créature trouve son origine dans la mythologie akkadienne, où elle incarne un oiseau maléfique appelé « Anzu », un dieu de la tempête doté d’un bec en forme de scie, d’une tête de lion et d’un corps et de griffes d’aigle. À l’exception du bec, son image est celle du chapiteau de Silos. Le processus de christianisation de cette divinité akkadienne est toutefois obscur.

Dans l’aigle, comme dans presque tous les symboles, il existe une ambivalence de significations. Lors de son ascension, il nous rapproche du domaine du divin ; tandis qu’en descendant, il nous rapproche du terrestre, symbolisant l’attraction du monde matériel.

Les pères et les théologiens, sans oublier qu’il s’élève avec force, remarquent qu’il tombe à terre avec une extrême rapidité, poussé par le besoin de nourriture. Il était donc facile de faire de l’aigle l’incarnation du péché de gourmandise, selon eux désastreux lorsqu’il planait sur les moines.

En même temps et pour contrebalancer, son envol stimule la rupture des liens avec le terrestre et l’élévation vers Dieu. Il possède également la faculté de regarder directement le soleil, sans ciller, comme les justes sont censés pouvoir contempler la divinité.

Le lion, avec sa propre ambivalence, ajoute à l’image négative de l’aigle un concept générique du mal qui implique la perversion. Au pôle opposé, le pôle positif, c’est son courage et surtout sa vigilance à ne pas cesser de chercher Dieu qui s’ajoutent et s’intègrent pleinement à la contemplation divine incarnée par l’aigle.

CHAPITEAU 30. AIGLES LÉONTOCÉPHALES

CHAPITEAU 31. LIONS SUPERPOSÉS

Les lions sont les seuls protagonistes de ce chapiteau. Ils forment des paires superposées qui se tournent le dos et tordent leur cou afin de rapprocher leurs têtes. Les tiges à feuilles palmées, outre leur fonction ornementale, remplacent les queues des lions ou soutiennent les félins de la rangée supérieure.

Contrairement au lion rugissant et féroce, ces lions aux visages semi-humains et paisibles nous invitent à réfléchir à l’exercice des vertus implicites dans leur symbolisme : le courage d’affronter les folies de la nature humaine et la vigilance nécessaire pour éviter d’encourager les déviations du comportement humain.

CHAPITEAU 31. LIONS SUPERPOSÉS

CHAPITEAU 32. AIGLES ET PHENIX

Des phénix posés sur des aigles peuplent la surface du chapiteau. Les aigles, dans la partie inférieure, courbent le cou pour se picorer les pattes, tandis que les phénix se tournent le dos, même s’ils se font face avec leurs visages.

La scène combine l’ascension vers le divin, représentée par l’aigle, et la joie de la proximité et de l’immortalité du Christ, incarnée par le phénix. La symbiose allégorique des aigles et des phénix justifie pleinement leur fusion dans ce chapiteau : ils révèlent le plus sublime, l’ascension et l’éternité, réalisant ainsi parfaitement les aspirations du moine.

CHAPITEAU 32. AIGLES ET PHENIX

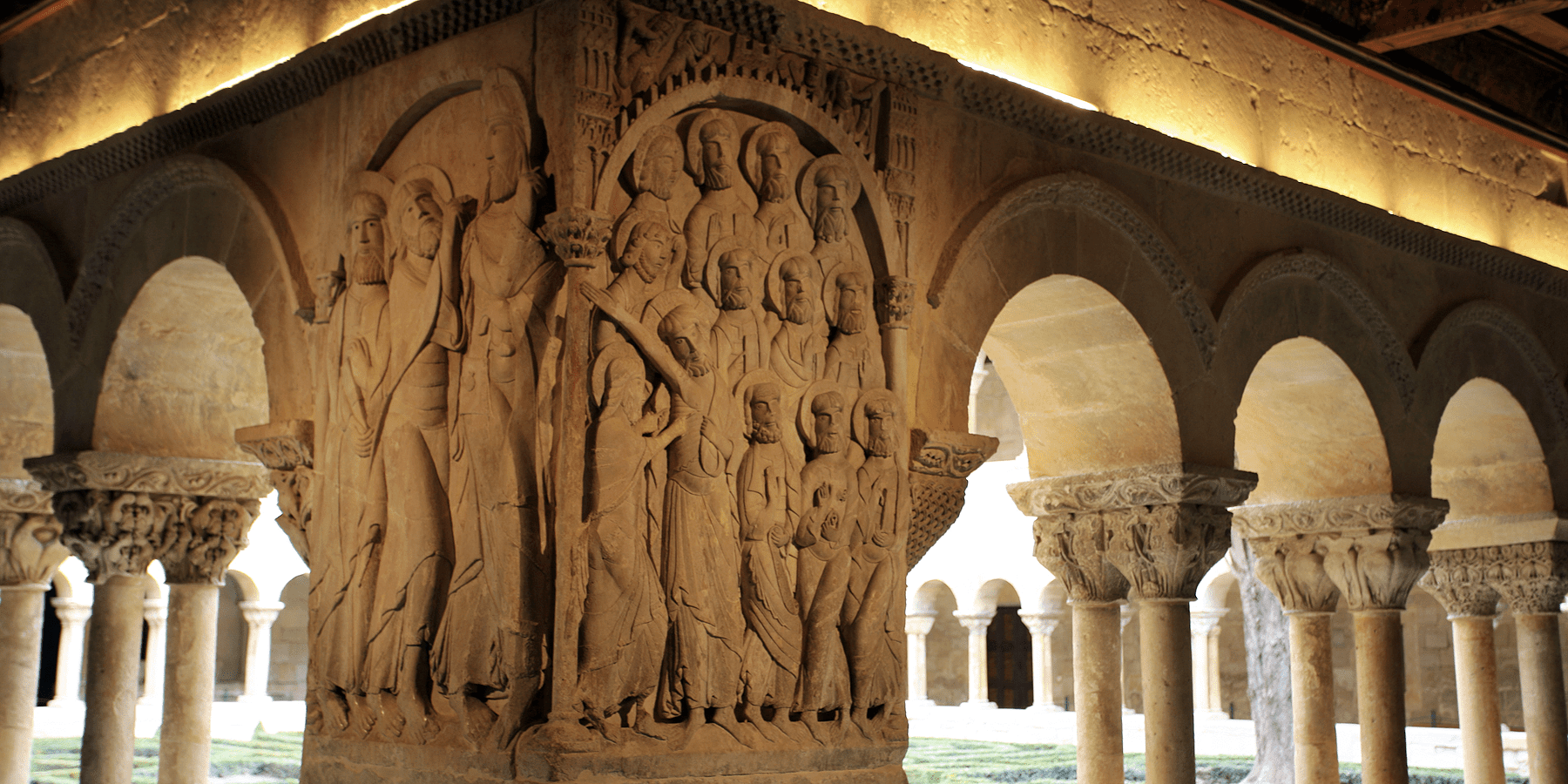

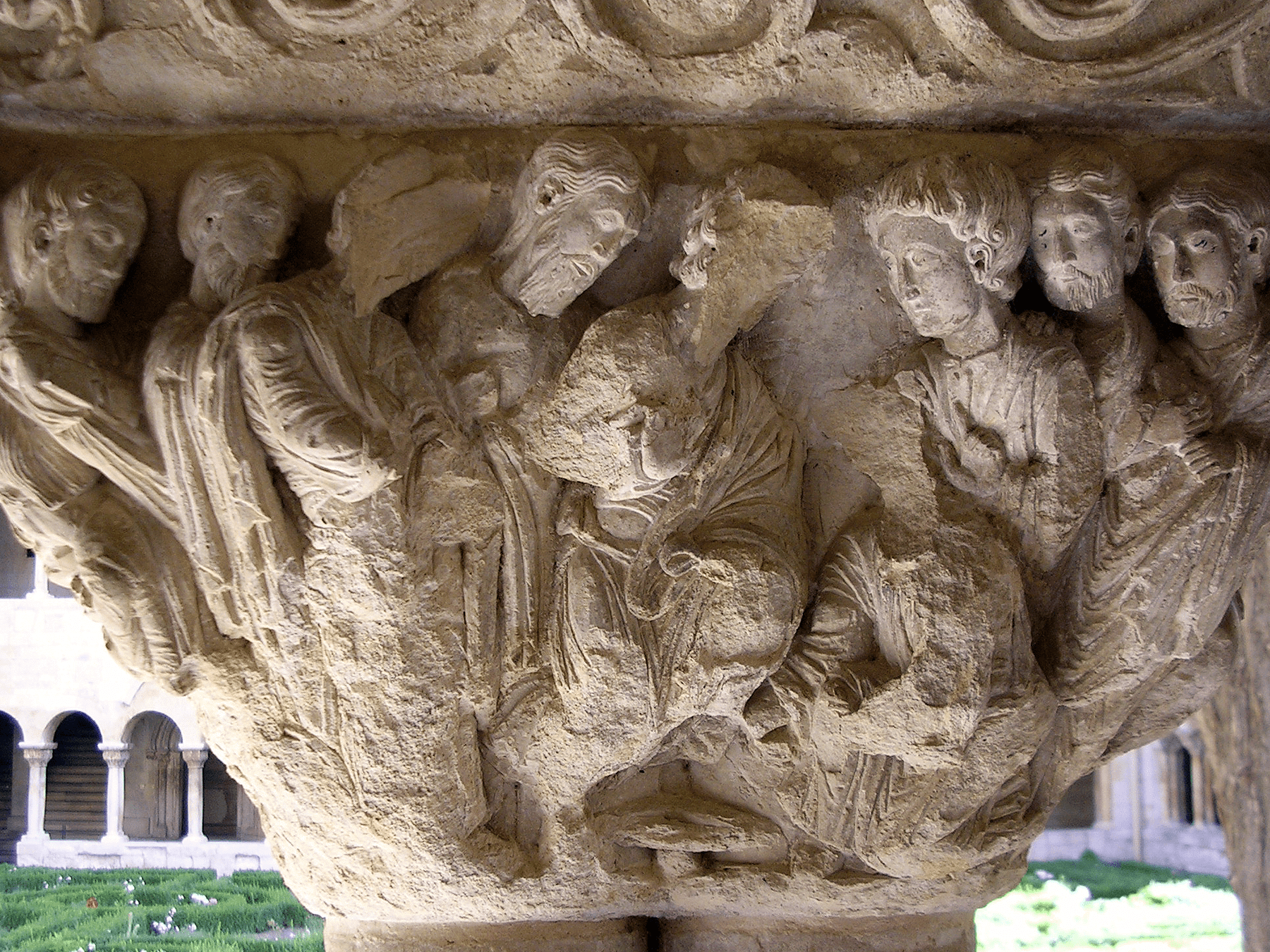

Le relief de la face nord représente l’apparition du Christ ressuscité à deux des disciples sur le chemin d’Emmaüs. Il semble capturer un moment précis de l’histoire, exprimé dans le geste du disciple le plus proche du Maître. Après avoir marché ensemble en bavardant jusqu’aux abords du village, ils ont l’air de demander au Christ, apparemment décidé à poursuivre la marche, de rester avec eux alors que la nuit approche.

Le Christ tourne la tête et écoute le disciple. En référence à sa condition de « peregrinus », de « voyageur », pour les deux disciples, il porte le bâton de pèlerin et l’écharpe avec la coquille Saint-Jacques, qui fait allusion au chemin de Compostelle et sert de signe distinctif sur le sac.

Le doute de saint Thomas, sur la face ouest du même pilier, clôt, dans le cloître de Silos, le cycle des apparitions du Christ ressuscité.

La scène tourne logiquement autour du Christ et de Thomas, puisque, bien qu’ils se trouvent dans un coin de la composition, ils attirent le regard de tous les apôtres, échelonnés autour d’eux et reconnaissables grâce aux inscriptions sur leurs nimbes. Le Christ étend son bras droit pour montrer la blessure sur son flanc, tandis que le disciple incrédule met son doigt sur la plaie pour vérifier que le Christ est bien ressuscité.

La présence à côté du Christ de l’apôtre Paul, personnage chauve au front rugueux, est surprenante. À côté de lui, Pierre tient dans sa main la clé comme symbole. Paul ne faisait pas partie des Douze, c’est-à-dire des disciples qui ont vécu avec le Christ. Il s’agit donc d’une altération historique destinée à mettre en évidence une idée qui transcende et complète l’histoire : l’Église, constituée par le collège apostolique présent dans le relief, est l’héritage du Christ sur terre ; et son caractère universel est attesté par la présence conjointe de Pierre, apôtre des Juifs, et de Paul, apôtre des Gentils.

RELIEFS DU PILIER NORD-OUEST: DISCIPLES D’EMMAÜS ET LE DOUTE DE SAINT THOMAS

CHAPITEAU 34. PÉLICANS

Les pélicans entrelacent leur long cou effilé pour se picorer les cuisses. Leur aspect, leurs griffes surmontées d’ongles, leurs becs épais et recourbés font penser à un oiseau de proie. Ils n’ont rien à voir avec un véritable pélican, mais dans l’art du haut Moyen Âge et du Moyen Âge central, ils sont représentés sous la forme de rapaces.

Selon les anciens naturalistes, les pélicans, après avoir vu mourir leurs petits, déchiraient leur corps pour ramener les poussins à la vie avec le sang qui coule. Ici, à Silos, ils se mutilent avec les cuisses. L’histoire du pélican, christianisée, devient une allégorie du Christ, qui lui aussi a versé son sang sur la croix pour que l’homme puisse être ramené à la vie par la rémission de ses péchés.

« Je suis devenu comme le pélican dans la nature ». C’est le cri d’un homme solitaire qui, dans les Psaumes, implore Yahvé. Le moine dans le monastère, loin des mondanités, est comme le pélican dans la nature. Tous deux représentent l’image du solitaire.

CHAPITEAU 34. PÉLICANS

CHAPITEAU 35. VAUTOURS

Les vautours arborent leurs traits les plus caractéristiques : une tête nue jusqu’au cou, un bec robuste et recourbé, parfois muni d’une collerette, et un grand corps couvert d’ailes longues et larges. Leurs griffes longues et pointues complètent le tableau. Ils adossent et opposent leurs têtes afin de picorer les ailes de l’autre.

Dans l’Égypte antique, le vautour symbolise la déesse-mère du ciel ; et les naturalistes de l’Antiquité, évoquant ce mythe, recréent un oiseau, sans rapport avec le mâle, toujours femelle, qui se reproduit, sans sexualité, grâce au vent. La fable christianisée place le vautour sur la pierre « eutocie », originaire d’Inde, pour éviter les douleurs de l’accouchement. La virginité émerge dans l’oiseau : c’est Marie. La pierre « eutocie » représente le Christ.

CHAPITEAU 35. VAUTOURS

CHAPITEAU 36. LIONS, AIGLES ET LIONCEAUX

Ce chapiteau présente une trame dense de tiges et d’animaux. Les tiges surgissent de troncs inférieurs attachés à l’astragale. En se déplaçant vers le haut, elles forment de grands méandres destinées à abriter des couples d’animaux. Le premier contient des lions jumelés, le suivant des aigles jumelés et le plus proche de l’abaque des lions jumelés.

Les lions et les aigles dépassent en volume la capacité des cercles et sortent la tête de leurs limites pour atteindre le plein développement de leur corps. Enfin, à côté de l’abaque, les lionceaux adoptent une posture étrange, peut-être d’apparence fœtale.

Les lions du bas et les aigles au milieu, interprétés de façon négative comme nous l’avons déjà mentionné, encourageraient la peur du vice. Mais, dans un sens plus encenseur, ils enseignent tous deux la voie de la sauvegarde morale. Les lionceaux du haut sont les protagonistes de l’histoire racontée par le Physiologiste, naturaliste et symboliste chrétien qui compare la bête au Christ. Selon le récit, les lionceaux seraient morts-nés, mais le lion réussit à les ranimer trois jours après leur naissance en soufflant dessus. Dieu le Père, lui aussi, le troisième jour, a ressuscité son Fils d’entre les morts. La comparaison avec la résurrection du Christ est donc immédiate et directe. Les lionceaux, avec leur position fœtale, réaffirment cette identité et, selon le moine, centrent le thème du chapiteau sur la résurrection de l’homme, renforçant le sens régénérateur des autres animaux.

CHAPITEAU 36. LIONS, AIGLES ET LIONCEAUX

CHAPITEAU 37. PANIER DE FEUILLES D’ACANTHE

Dans l’aile nord du cloître, des compositions inspirées des anciens chapiteaux corinthiens, formés de feuilles d’acanthe, commencent à apparaître de façon répétitive.

À Silos, ces paniers au caractère géométrique marqué présentent souvent des rangées de feuilles superposées, avec dans le haut des volutes angulaires qui sont festonnées et présentent de petites lignes saillantes ressemblant à des nervures. Les sommets sont nettement épaissis ; parfois ils se replient sur eux-mêmes et parfois des fruits sous forme de baies ou de fausses drupes y sont suspendus.

CHAPITEAU 37. PANIER DE FEUILLES D’ACANTHE

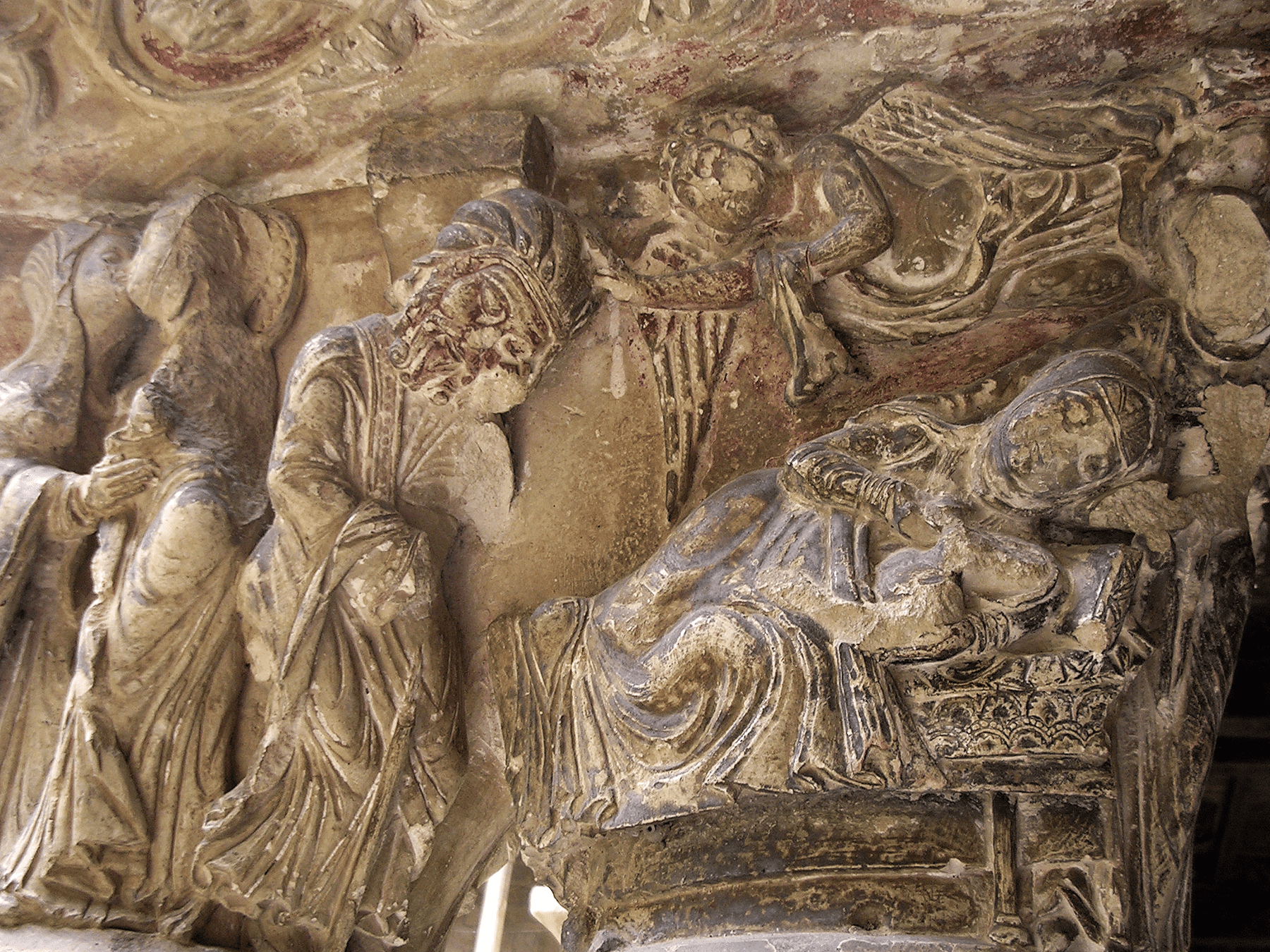

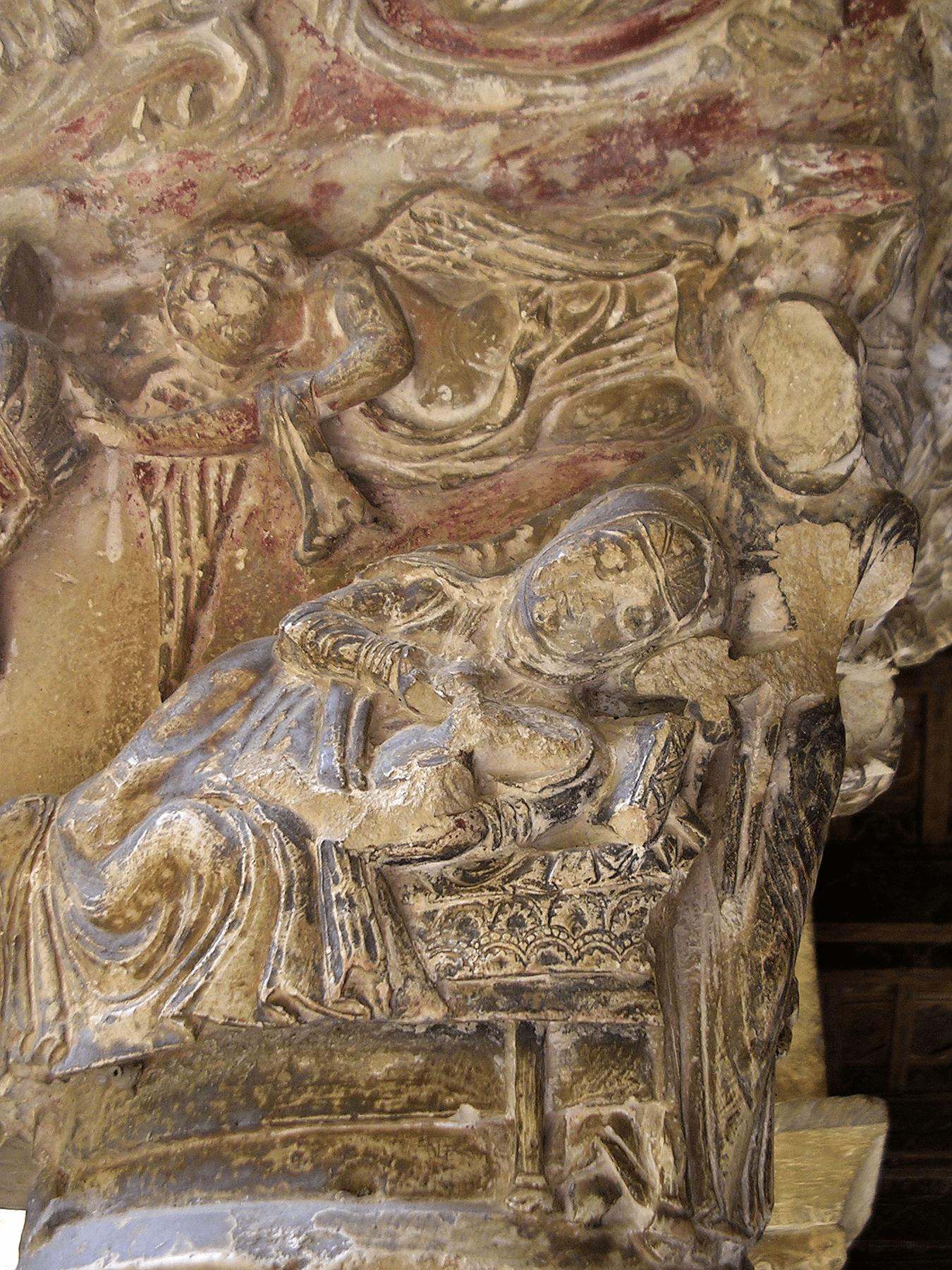

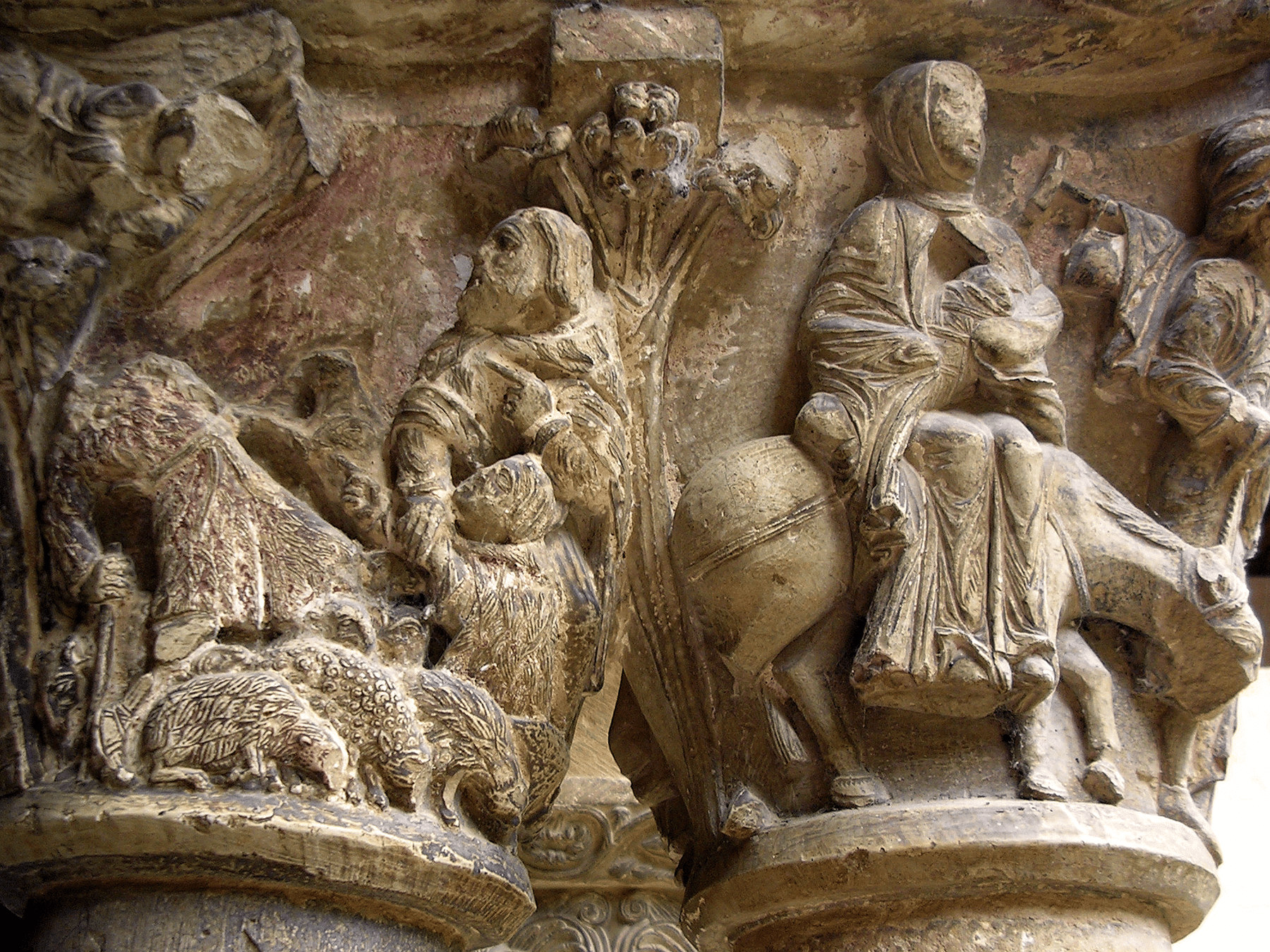

CHAPITEAU 38. CYCLE DE L’ENFANCE DU CHRIST : ANNONCIATION, VISITATION, NATIVITÉ, ANNONCE AUX BERGERS, FUITE EN ÉGYPTE

Le chapiteau consacré à la venue au monde du Christ marque le début d’une nouvelle étape du cloître, effectuée des années plus tard dans la seconde moitié du XIIe siècle. Deux chapiteaux plus loin, il est accompagné par un autre centré sur la Passion. Ensemble, ils constituent l’unique référence narrative des chapiteaux du cloître. Les nouveaux arcs, comme les anciens, se basent et insistent sur le répertoire animalier. Toutefois, l’explication mythique et fabuleuse est abandonnée pour devenir un pur symbole de théologie et de moralité. Cela ne signifie pas que des références à ses origines n’apparaissent pas fréquemment.

Le chapiteau introduit l’histoire, du côté du jardin, par le thème de l’Annonciation, c’est-à-dire la visite de l’archange Gabriel à Marie pour lui annoncer qu’elle va concevoir par le Saint Esprit. Tous deux debout, ils devaient révéler de leurs mains la transcendance de la rencontre, aujourd’hui presque imperceptible en raison de l’usure de la pierre. L’ange transmettrait le message divin avec le caducée qu’il tient dans son poing et reste visible ; la Vierge, en réponse, poserait la main sur sa poitrine en signe d’acceptation et de soumission. Dans l’espace attenant se trouve la Visitation ou rencontre entre la Vierge et sa cousine sainte Élisabeth : elle se limite à un baiser démonstratif et, juste à côté, un Joseph endormi reçoit, par un léger contact sur son couvre-chef, le message de l’ange à propos de la conception de son épouse

Dans la vision de la Nativité, la Vierge est allongée sur le lit à côté de l’Enfant, et le même ange qui effleure la tête de Joseph plane au-dessus de la mère et de l’enfant dans un acte de louange.

À côté de la tête du lit, une sage-femme, à demi absente, tend un bras vers la nouvelle mère. Puis, sous une arche, l’Enfant, réchauffé par le souffle du bœuf et de la mule, reçoit l’adoration des anges thuriféraires.

Vient ensuite l’Annonce aux bergers, où l’artiste rassemble des brebis et des bergers, trois en particulier, impressionnés par l’apparition et l’annonce de l’ange, à présent à peine visible, du haut d’un arbuste ; et sans aucune interruption, c’est-à-dire sans l’habituelle Adoration des mages, il sculpte la fuite en Égypte. Marie, assise sur l’âne, occupe le reste de la face du chapiteau. Portant une jugulaire, elle protège l’Enfant, enveloppé dans son propre manteau. Joseph mène le cortège en tenant le licou de l’âne, tandis que, détail anecdotique, l’animal tente de lui mordre la jambe. Avec une crosse sur l’épaule d’où pendent un manteau et une besace, il montre qu’il est un voyageur, et légèrement dans le coin, à côté de l’Annonciation, il clôt le cycle.

CHAPITEAU 38. CYCLE DE L’ENFANCE DU CHRIST

CHAPITEAU 39. DRAGONS

Dans la théologie de l’époque, le dragon est le diable. Il harcèle les âmes par des tentations cachées ; il inocule l’orgueil aux pensées ; et comme il empoisonne les mots, il précipite l’homme vers les mauvaises actions. Certains auteurs, au lieu de le nommer dragon ou diable, racontent son origine : l’histoire de l’ange déchu dont le nom, Samaël, signifie « contraire à Dieu ». Il prétendait égaler Dieu et même le dépasser ; mais son séjour au ciel n’a duré que peu de temps, environ une heure, et avec d’autres anges désireux eux aussi de l’emporter sur leurs semblables, il a été précipité en enfer : un lieu situé dans les profondeurs, comparable à une « prison » et à un « abîme de mort ».

Les dragons sont disposés avec leurs corps attachés, mais une profonde torsion entrelace et sépare leurs cous pour mieux isoler et mettre en valeur les têtes. Un espace est créé entre ces dernières pour l’ornementation florale, très riche dans ce chapiteau. Les têtes concentrent leur difformité sur d’énormes mâchoires, des nez aplatis et des yeux proéminents encadrés par des orbites profondes. Les cous des reptiles sont allongés pour favoriser leur inflexion. Leur nudité est surprenante, sans trace d’écailles. Elle est seulement interrompue par la présence d’une « crête », telle que décrite par les anciens naturalistes.

C’est un animal fabuleux et, à ce titre, son corps est constitué de différents organes étrangers les uns aux autres, combinés en un amalgame irréel mais saisissant : le corps d’un oiseau couvert d’écailles, les ailes d’un rapace, la queue d’un reptile et les pattes d’un ongulé terminées par des sabots. Exceptionnellement, l’artiste a remplacé sur un coup de tête les sabots de l’un des dragons par des griffes. Il s’agit de Satan, le « roi de tous les maux ».

Des queues sortent des tiges qui envahissent le chapiteau, et entre les têtes des monstres, un fruit en forme d’anneau, semblable à un ananas, émerge parfois.

CHAPITEAU 39. DRAGONS

CHAPITEAU 40. PRÉLUDES À LA MORT DU CHRIST: ENTRÉE À JÉRUSALEM, LA CÈNE, LE LAVEMENT DES PIEDS

Excessivement mutilé, le chapiteau dédié à la Passion laisse à peine entrevoir ses scènes : l’entrée du Christ à Jérusalem, la Cène et le lavement des pieds.

Dans la première scène de l’histoire, le Christ, monté sur une ânesse, entre dans la ville de Jérusalem ; sous l’ânesse, on découvre son ânon mentionné dans l’Évangile selon Matthieu (21.2). Il est accompagné de deux disciples. Avec le Maître, Pierre pourrait même être identifié par ses cheveux bouclés, signe indéniable de son image dans l’iconographie médiévale. Tous trois sont auréolés, mais seul le Christ porte le nimbe du crucifix, c’est-à-dire un nimbe marqué d’une croix en signe de son martyre.

« Les enfants des Hébreux » l’accueillent en l’acclamant. Certains enlèvent leurs vêtements pour couvrir son passage et d’autres grimpent ou essaient de grimper à un arbre pour avoir une meilleure vue du Nazaréen. Il n’y a pas beaucoup d’autres choses perceptibles. Derrière l’arbre, de l’autre côté du chapiteau, des personnes âgées regardent également passer le petit cortège ; seules deux d’entre elles sont clairement visibles. À l’arrière-plan, une ville fortifiée aujourd’hui à peine visible, Jérusalem, clôt l’événement.

Dans la Cène, malgré l’érosion, on voit encore le Christ présider la table, entouré de ses disciples ; on voit même la tête et éventuellement le buste de saint Jean appuyé sur la poitrine du Maître. Isolé devant la table, peut-être agenouillé pour ne pas gêner la vue d’ensemble, se trouve Judas. Le Christ le désigne comme traître en tendant le bras pour lui donner un « morceau » de pain mouillé (Jean, 13.26) ; les apôtres, quant à eux, tournent leur regard vers lui. Les cheveux bouclés révèlent Pierre à la droite du Maître, et du côté gauche de la table émerge un jeune homme imberbe portant apparemment de la nourriture pour le souper.

Sur la face ouest du chapiteau, le lavement des pieds, également avec un relief très usé, montre des formes un peu plus définies. Les apôtres sont présents autour du Christ agenouillé qui, vraisemblablement à l’aide d’une bassine et d’une serviette autour de la taille (la zone du chapiteau est très abîmée), lave les pieds de Pierre. Les disciples, surpris par ce geste, attendent leur tour. Certains d’entre eux, semble-t-il, ont des linges sur les épaules pour se sécher les pieds. Le geste de Pierre est cependant méconnaissable, lui qui a l’habitude de gesticuler face à l’attitude de son Maître.

CHAPITEAU 40. PRÉLUDES À LA MORT DU CHRIST

CHAPITEAU 41. SIRÈNES-OISEAUX

Ce chapiteau de sirènes-oiseaux poursuit le bestiaire qui, entrecoupé de thèmes végétaux, complétera l’ornementation des arcades du cloître.

Les sirènes sont représentées deux par deux, avec leurs têtes dans des postures différentes de celles des corps : lorsqu’elles se font face, les têtes sont opposées ; mais si elles apparaissent dos à dos, les têtes se tournent pour se regarder.

Des arbres se trouvent entre les visages présents sur les faces du chapiteau. Peu feuillus, ils se limitent à un tronc et à des branches qui s’avancent vers le cou des sirènes et créent, derrière leur tête, un jeu de feuilles charnues, recroquevillées sur elles-mêmes, typiques de ce nouvel atelier, avec les feuilles des sirènes adjacentes.

Les têtes féminines et les corps d’oiseaux attestent de leur identité : ce sont des sirènes-oiseaux. Les queues et la peau écailleuse des reptiles, ainsi que les sabots des ongulés, créent une symbiose animale qui accentue le caractère maléfique d’une image déjà diabolique. Les visages féminins sont ornés de crinières courtes et bouclées recouvertes d’une coiffe, même si leur cheveux difformes, à moitié cachés par les branches, pendent à partir du cou.

Dans la symbolique chrétienne, comme on peut le voir dans la partie ancienne du cloître, c’est devenu l’emblème de la concupiscence et des péchés de la chair.

CHAPITEAU 41. SIRÈNES-OISEAUX

CHAPITEAU 42. FEUILLES D’ACANTHE

Le panier de feuilles d’acanthe est de nouveau représenté. Les feuilles superposées sont attachées à un fond dont le contour, également feuillu, est généralement couronné d’épaisses volutes.

CHAPITEAU 42. FEUILLES D’ACANTHE

CHAPITEAU 43. LIONS ET ARBRES DE VIE

Des lions et des arbres combinés à des bêtes sauvages forment le chapiteau suivant. Avec les textes de l’époque en toile de fond, ces arbres peuvent être identifiés à l’Arbre de vie : l’arbre du paradis qui a libéré l’homme de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Adam et Ève, à cause du péché, n’ont pas pu goûter à son fruit. Sur le chapiteau, ces arbres à la cime peu feuillue sont intercalés entre chacun des animaux. Ceux-ci tournent la tête dans la direction opposée à leur corps afin de regarder les arbres.

L’élément le plus évocateur se trouve sur l’une des faces avant du chapiteau (celle qui est orientée vers le sud), là où l’Arbre de vie présumé abrite une dragonne ailée dans sa cime. Il est intéressant de noter que, de ce côté du tambour, les lions détournent la tête du saurien, comme s’ils évitaient sa vue.

Dans la théologie de l’époque, la symbolique du lion oscille souvent en raison de sa dualité entre l’Antéchrist et le Christ. Ici, son harmonie avec l’arbre pointe plutôt le lion christique, puisque Dieu le Fils, en mourant, a annihilé Satan (le petit dragon) et a rouvert les portes du paradis et l’accès à l’arbre qui apporte l’immortalité.

CHAPITEAU 43. LIONS ET ARBRES DE VIE

CHAPITEAU 44. FEUILLES D’ACANTHE

Les feuilles superposées sont de nouveau représentées, sauf que certaines palmettes rehaussent le relief par leurs bords incurvés.

CHAPITEAU 44. FEUILLES D’ACANTHE

CHAPITEAU 45. SIRÈNES-OISEAUX

Les sirènes-oiseaux sont de nouveau représentées, cette fois-ci face au spectateur, mais avec leur apparence originale : l’oiseau à tête de femme. Ici aussi, l’élément végétal sépare les sirènes les unes des autres. Mais ce n’est pas un arbre, c’est un arbuste possédant des branches charnues, pour la plupart à moitié cachées par les ailes déployées des sirènes.

La beauté formelle des visages, encadrés par de longues chevelures, met l’accent sur leur pouvoir de séduction néfaste, associé à la lascivité.

CHAPITEAU 45. SIRÈNES-OISEAUX

CHAPITEAU 46. FEUILLES D’ACANTHE

Les feuilles superposées sont de nouveau représentées, sauf que certaines palmettes rehaussent le relief par leurs bords incurvés.

CHAPITEAU 46. FEUILLES D’ACANTHE

CHAPITEAU 47. GRIFFONS

Les théologiens du XIIe siècle citent cet animal comme un « monstre de l’Inde », avec le corps d’un lion et les ailes et les griffes d’un aigle. Il s’agit en fait du griffon de Silos, mais l’artisan l’a ciselé avec les caractéristiques typiques de son époque : le corps et les griffes d’un lion, la tête et les ailes d’un aigle, et les oreilles pointues et la barbe d’un chevreau. Dans la mythologie, le griffon est le gardien le plus redoutable des richesses exubérantes de son lieu d’origine : les régions de Scythie et d’Hyperborée, remplies d’or et de pierres précieuses.

Un arbre feuillu accompagne les griffons au centre des faces avant du chapiteau. La cime supposée est peuplée de branches et de feuilles, et d’autres branches latérales glissent et bifurquent à travers les corps des bêtes : c’est à nouveau l’Arbre de vie.

Dans la culture chrétienne, l’ambivalence du lion et de l’aigle est déterminante pour interpréter de façon allégorique l’animal. Celui-ci revêtirait un caractère satanique, mais ce n’est pas le cas à Silos. Dans ce cas il posséderait une queue de saurien semblable à celle du dragon, comme cela apparaît sur d’autres reliefs. La présence de l’arbre, en revanche, renforce une interprétation plus méliorative. Les griffons seraient les gardiens de l’Arbre de vie. Heureux ceux qui, comme le lion et l’aigle, dans leur incarnation de la vertu, allient la vigilance et le courage du lion à l’aspiration à l’élévation de l’aigle pour atteindre la contemplation divine. Ce seraient donc les justes attendant d’accéder à l’immortalité, représentée par l’arbre.

CHAPITEAU 47. GRIFFONS

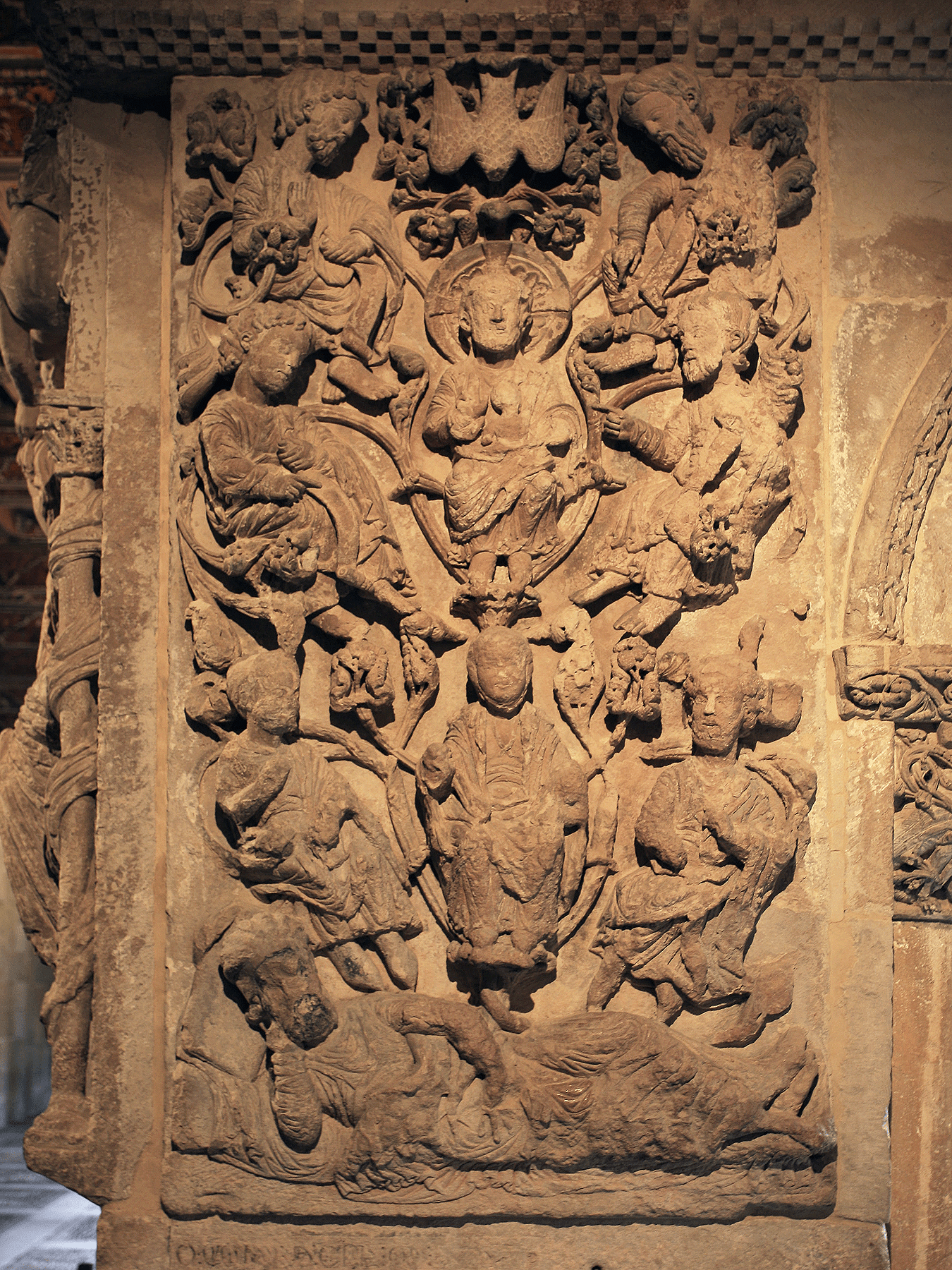

L’arbre de Jessé, sculpté sur la face sud du pilier dans l’abbaye Saint-Dominique de Silos, souligne la double nature du Christ : la lignée divine entre logiquement dans la Trinité, et la lignée humaine dans Marie et ses ancêtres. Ainsi, le bas du relief souligne la lignée humaine du Christ ; et le haut révèle son caractère divin à travers une Trinité.

Les pères et les théologiens ont unanimement admis que le Christ humain était issu de la lignée du roi David ; cependant, inspirés par une prophétie d’Isaïe, ils ont enraciné son arbre généalogique dans Jessé, le père de David : « Un rameau sortira du tronc de Jessé, et un rejeton naîtra de ses racines ». Ils ont vu dans le bourgeon, dans la tige, la Vierge, et dans le rejeton, le Christ. L’arbre de Silos gravite donc autour de la figure de Jessé ; un Jessé endormi sur un lit et dans une posture inclinée pour faciliter la vision du « rameau », né dans son flanc et genèse de la Vierge. Le « rameau » s’ouvre en forme de mandorle : un cadre idéal pour mettre en valeur l’image de Marie assise. La tête de cette dernière reste dégagée malgré la mandorle (ouverte et feuillue au sommet), car c’est d’elle que sort le « rejeton » où siège Dieu le Père bénissant, logé dans une autre mandorle similaire. C’est ici que nous voyons la rupture avec l’arbre de Jessé conventionnel. Attentive à la lignée humaine, dans cet arbre généalogique, la Vierge précède le Christ. À Silos, en revanche, le Fils est remplacé par le Père pour créer, sans aucune cassure, une Trinité et prouver sa nature divine. La Trinité se reflète dans le Père, avec le fils en bas âge sur ses genoux, et la colombe, placée en haut, symbolisant le Saint-Esprit. L’Enfant dans les bras du Père représente la Trinité « Paternitas ».

Alors que la prophétie d’Isaïe se réfère exclusivement à Jessé, à la Vierge et au Christ, l’apôtre Matthieu cite, dans la « généalogie du Sauveur », ses générations intermédiaires, également résumées, dans le relief de Silos, par deux figures qui encadrent la Vierge : peut-être les rois David et Salomon avec leurs attributs respectifs (le luth joué par David et le turban de Salomon). Les personnages sur les côtés de la Trinité portent des phylactères. Ce sont les prophètes, les ancêtres spirituels plutôt que charnels. Il pourrait s’agir des quatre principaux prophètes : Isaïe, Jérémie, Ezéchiel et Daniel, ce dernier jeune et imberbe comme il le fut jadis.

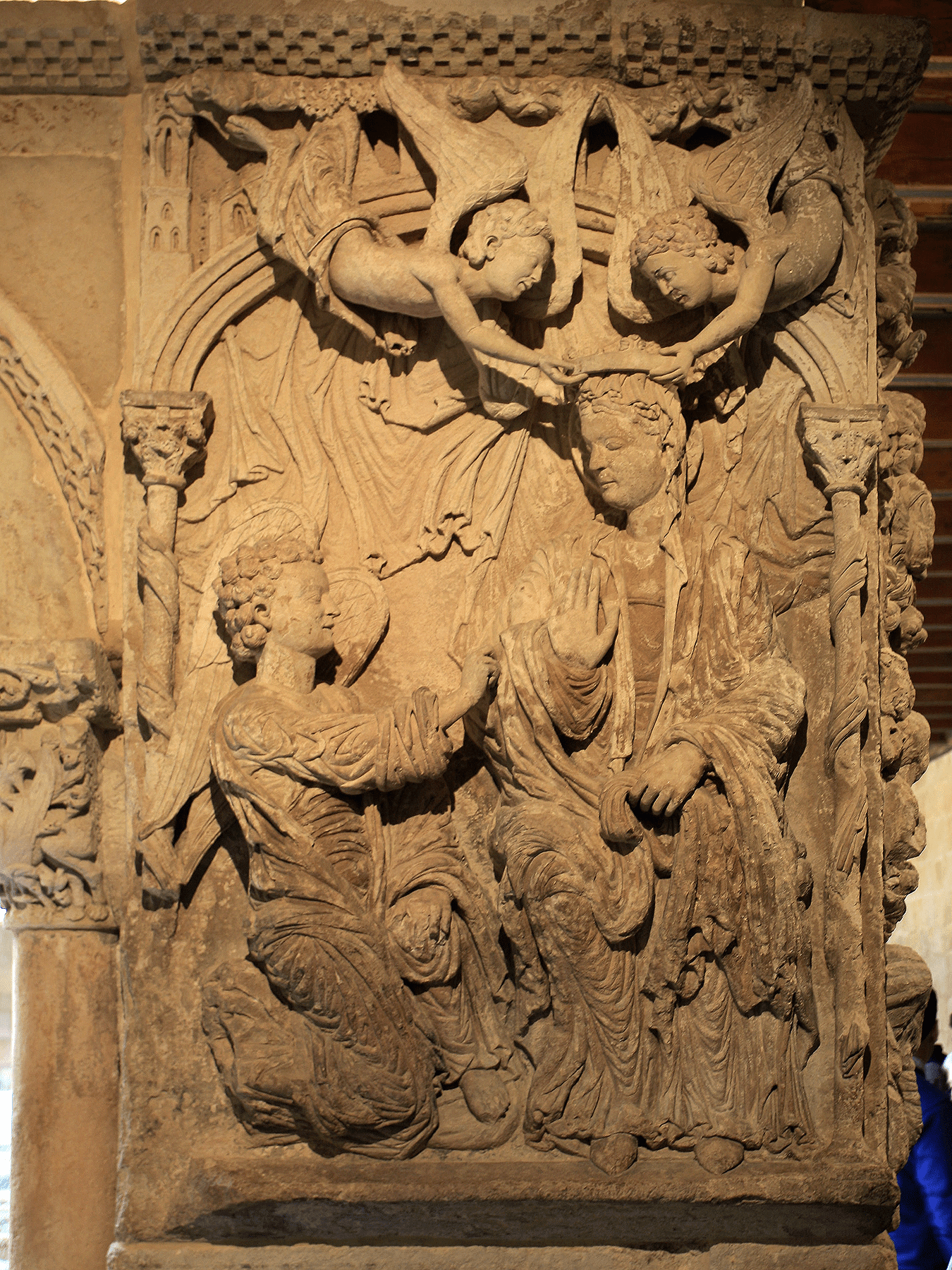

La partie ouest du pilier est liée, d’une part, à la ferveur pour Marie qui était forte au XIIe siècle et, d’autre part, au dogme trinitaire et à la nature du Christ représentés de l’autre côté du pilier. Dans la relation avec le Père, le mystère nuptial par lequel Dieu devient son époux émerge. Le relief rappelle, par la présence de l’archange Gabriel, les origines de sa conception. L’Esprit saint est le médiateur de sa fécondation miraculeuse. Enfin, le Christ, Fils de Dieu, manifeste sa filiation terrestre en sortant du sein de la Vierge. C’est son Fils bien-aimé.

Son triomphe final au ciel, couronné par les anges, indique qu’elle accompagne également le Christ dans la gloire et participe à sa résurrection.

RELIEFS DU PILIER SUD-OUEST. L’ARBRE DE JESSÉ ET L’EXALTATION DE MARIE

CHAPITEAU 49. FOUGÈRES

Il s’agit de fougères, mais la complexité de la composition brouille leur apparence simple. Ses tiges naissent de l’astragale et, en montant sur le chapiteau, donnent naissance à différentes feuilles, dont certaines sont reliées par de gros fruits pinniformes.

CHAPITEAU 49. FOUGÈRES

CHAPITEAU 50. AIGLES

Les aigles reviennent, mais dans ce cas, les arbres de vie, d’immortalité, au centre et aux coins du tambour, séparent les couples d’aigles en vis-à-vis, qui contorsionnent leur tête pour mordiller les branches supérieures de l’arbre, près de la cime, tandis que les branches latérales du tronc recherchent les corps des oiseaux.

Dans la nouvelle perspective symbolique de cette deuxième étape du cloître, l’aigle est assimilé au Christ. Son vol atteint une hauteur céleste et le Christ est entré au plus haut des cieux lorsqu’il marche avec le Père. Sur ce chapiteau, entrelacés à l’Arbre de vie, les aigles christiques réaffirment l’immortalité des bienheureux.

CHAPITEAU 50. AIGLES

CHAPITEAU 51. FEUILLES D’ACANTHE

Le panier de feuilles d’acanthe est de nouveau représenté. Les feuilles superposées sont attachées à un fond dont le contour, également feuillu, est généralement couronné d’épaisses volutes.

CHAPITEAU 51. FEUILLES D’ACANTHE

CHAPITEAU 52. CERFS

L’aspect même du chapiteau, avec l’image du cerf à demi caché par un motif végétal, annonce son interprétation symbolique : les cerfs, sculptés à la perfection dans leurs moindres détails – bois ramifiés, queues courtes et sabots d’ongulés – évoquent, dès les premiers temps du christianisme, le catéchumène, le baptisé. Le maillage de feuilles et de tiges, qui émerge d’un tronc posé sur l’astragale des faces avant du chapiteau et s’accroche aux cervidés sous forme de méandres, laisse deviner le harcèlement des vices.

Les cerfs rappellent, d’une part, le « cerf pris dans le filet » des Proverbes, en référence au fidèle pris dans la tentation de la luxure ; et d’autre part, la sauvegarde de la providence divine, comme le chantent les Psaumes, prête à régénérer l’homme et à le protéger, précisément, du « filet de l’oiseleur ».

L’enchevêtrement végétal, comparable au « filet » de l’Ancien Testament, emprisonne le cerf, emprisonne le fidèle. Mais, en même temps, il découvre l’homme avide d’« eau vive », le cerf-catéchumène, capable de se renouveler et de vaincre ses passions avec la protection de Dieu, selon les Psaumes.

L’artiste étale subtilement les tiges sur les corps des cerfs afin que leur épaisseur ne gêne pas la visibilité des représentations. Les feuilles, en revanche, charnues et pliées, idéales pour remplir n’importe quel espace, sont reléguées dans les zones supérieures et inférieures du tambour ou dans les creux du relief, là où elles dissimulent à peine la silhouette des cervidés.

CHAPITEAU 52. CERFS

CHAPITEAU 53. DRAGONS

Les dragons sont également présents sur ce nouveau chapiteau, mais leur posture d’oiseau et leur visage large et plutôt aplati, sans le museau proéminent commun à ces animaux, forgent une image différente de celle de leurs congénères.

Cependant, les similitudes avec les autres dragons sont évidentes : corps d’oiseau recouvert d’écailles apparentes, ailes de rapace, queue de reptile et pieds d’ongulés avec sabots. En revanche, les visages se distinguent. Leur largeur permet à l’artiste de procéder à d’importantes modifications plastiques.

Les yeux restent grands et saillants ; les orbites profondes, dont le bord supérieur simule les sourcils, sont conservées ; les paupières sont soigneusement travaillées ; et les pupilles sont percées pour créer un effet visuel saisissant. Cependant, comme cela a été souligné, les nez et les bouches n’ont pas la forme d’un museau. C’est cette ressource plastique qui est essentiellement utilisée pour créer une disparité avec la figure conventionnelle du monstre. Les dragons ont certes la même démesure, et les narines percées subsistent ; mais les mâchoires sont émoussées et, de plus, s’ouvrent pour montrer les dents et les incisives, tranchantes et menaçantes, témoignage certain de leur férocité. La difformité est accentuée par des oreilles étranges ressemblant à des cheveux, l’absence de front, de grandes oreilles pointues et, encore une fois, une crinière recouvrant le cou.

Sur ce chapiteau, les dragons mis face à face, avec leur jeu de têtes routinier, l’emportent sur le décor végétal réduit à des arbres d’une extrême simplicité.

CHAPITEAU 53. DRAGONS

CHAPITEAU 54. LIONS ET ARBRES DE VIE

Cette représentation symbolique est similaire à celle du chapiteau 43 dans la galerie ouest.

CHAPITEAU 54. LIONS ET ARBRES DE VIE

CHAPITEAU 55. ONOCENTAURES

Le chapiteau très dégradé témoigne de la présence d’une nouvelle créature hybride, au torse humain et à la croupe d’âne, appelée onocentaure. Sa ressemblance avec le centaure classique, mi-homme, mi-cheval, pourrait susciter des doutes quant à son identité. Mais dans le cadre doctrinal du cloître, une seule image biblique est possible : celle de l’onocentaure ; citée dans l’Ancien Testament par le prophète Isaïe, diffusée par le Physiologiste, naturaliste chrétien du IIe siècle, et présente, donc, dans les bestiaires médiévaux.

L’aspect de l’homme-âne obéit à la description du Physiologiste et sa double nature met en garde contre la possible « animalité » de l’homme lorsque celui-ci est dominé par ses instincts au détriment de la raison et qu’il est sujet à passions débridées, centrées principalement sur l’ardeur sexuelle.

Ici, sur le chapiteau, les onocentaures se tournent le dos mais tordent leurs torses pour se battre. Ils ont l’air armés, et leurs cheveux hérissés, que l’on distingue encore, corroborent leur fureur. Selon les récits des châtiments de l’enfer des théologiens, « des chaînes lieront tous leurs membres », car les réprouvés ont « consacré » leur vie aux vices. De même, sur le chapiteau, un enchevêtrement de tiges et de feuilles, présumées être des « chaînes », oppresse les onocentaures.

CHAPITEAU N° 55. ONOCENTAURES

CHAPITEAU 56. SIRÈNES-OISEAUX

Bien que la détérioration de la pierre nous empêche d’apprécier les détails, nous pouvons percevoir un thème de sirène très proche de celui du chapiteau 41.

CHAPITEAU 56. SIRÈNES-OISEAUX

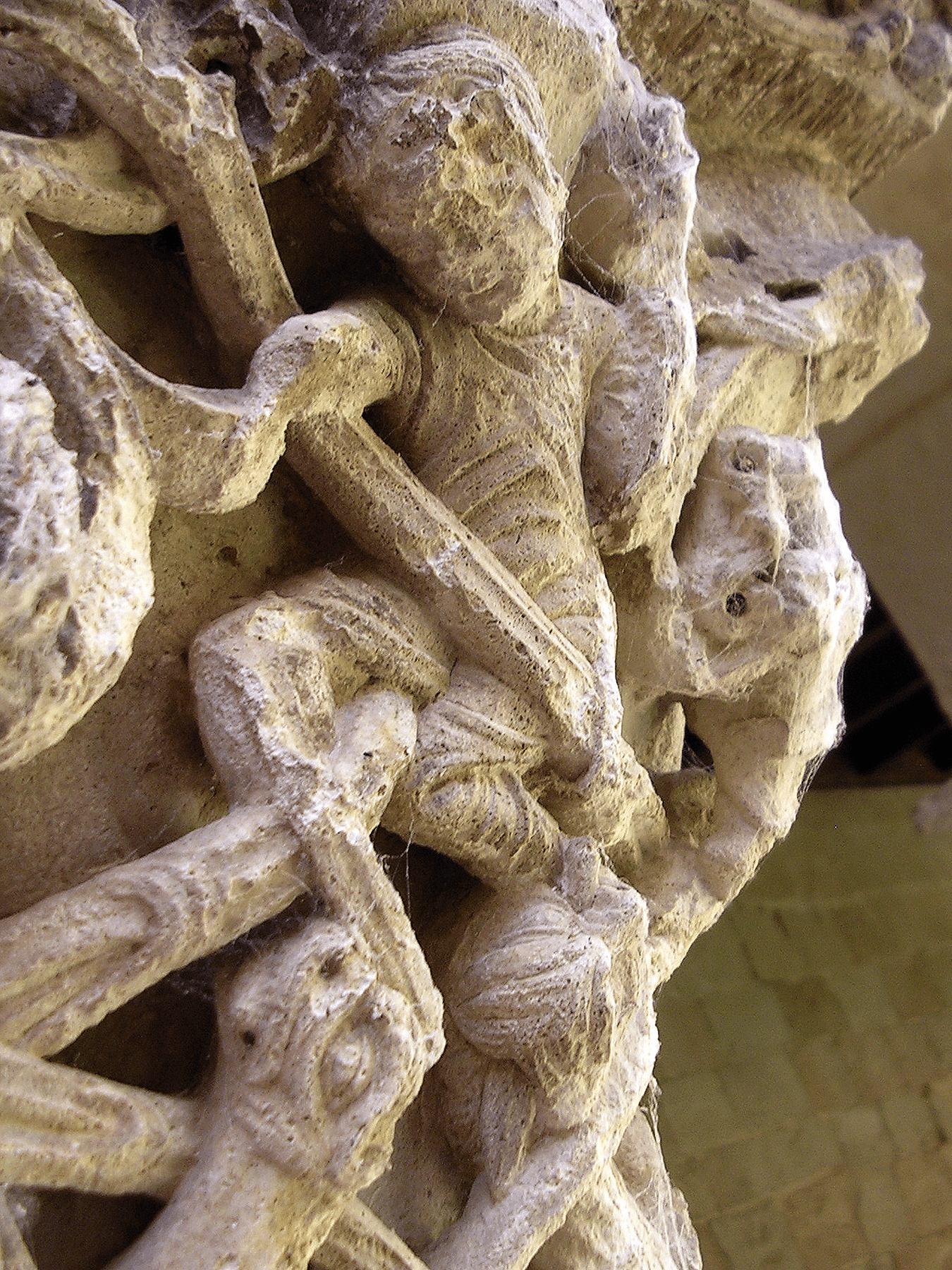

CHAPITEAU 57. COMBAT ENTRE HOMMES ET DRAGONS

Sur ce chapiteau, lui aussi très endommagé, la figure humaine est pour la première et unique fois intégrée au bestiaire. Intercalée dans le feuillage, elle apparaît sous la forme de petits personnages dynamiques aux postures disparates, attaquant et se défendant contre les dragons à leurs pieds.

Malgré les entailles du relief, la composition originale est encore perceptible : par exemple, sur les faces avant du tambour, on voit deux figures humaines attaquer, peut-être avec des lances, deux dragons à l’attitude offensive. Au centre, au milieu des deux personnages, à la même hauteur, une sirène-oiseau, ornée d’une chlamyde et sculptée librement, peut-être les ailes déployées, semble être l’ennemi à battre. Sur les faces latérales plus étroites, en revanche, un homme seul fait face à deux dragons, semble-t-il encore plus agressifs et dominants ici, qui s’ils ne le dévorent pas, atteignent au moins ses jambes ou ses pieds. Bien sûr, ils se défendent au moyen d’armes aujourd’hui à peine visibles. Il semble qu’une masse se trouve d’un côté, et un bouclier et une lance de l’autre. Enfin, de nouveaux combattants sont visibles dans les coins du chapiteau, même s’ils sont désormais trop vagues. Apparemment, au moins l’un d’entre eux, armé d’un arc, aurait tiré une flèche en direction de la sirène.

Le relief reproduit l’un des principes théologiques du monde médiéval sur lesquels il repose : la lutte de l’homme contre Satan. La sirène, emblème de la concupiscence, est introduite dans le message, peut-être même avec une certaine importance, pour renforcer la thèse selon laquelle le harcèlement de la chair prévaut parmi les tâches du démon.

CHAPITEAU 57. COMBAT ENTRE HOMMES ET DRAGONS

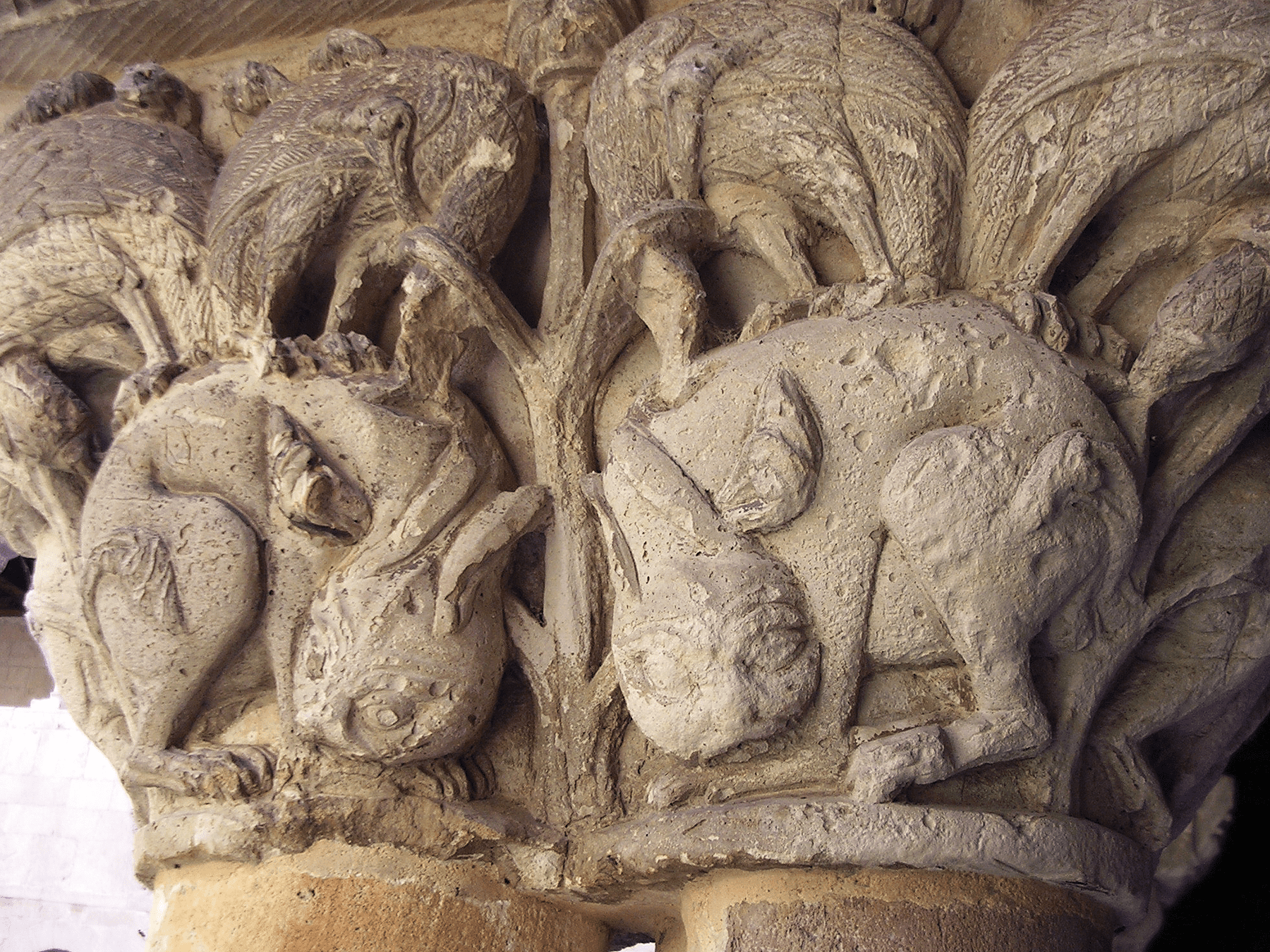

CHAPITEAU 58. LIÈVRES ATTAQUÉS PAR DES AIGLES

La scène dépeint avec réalisme la voracité des aigles déchirant la chair de lièvres sans défense. La corpulence de ces derniers est cependant étrange, même si elle peut être interprétée comme une ressource plastique nécessaire pour que chacun des lièvres puisse supporter le poids et l’assaut des deux aigles en même temps : l’un s’attaque au cou et l’autre déchiquète le dos. L’attaque des rapaces est implacable et sans répit.

Des arbres avec une petite cime, représentée par un arum renfermant son fruit et par de fines branches, s’interposent entre les lièvres. Les branches inférieures s’avancent vers les lièvres, soit sur leurs hanches, soit à côté de leurs têtes. Les branches supérieures, en revanche, s’enroulent autour du cou des aigles et détournent les feuilles vers les ailes ou le dos de ces derniers. Et dans les coins, les arbres génèrent une nouvelle branche, proche de la cime, qui se pose sur les oiseaux.

Le lièvre semble éclairer, ici en relief, la signification de l’aigle et de l’ensemble du chapiteau. Le lièvre, dans l’interprétation symbolique du Moyen-Âge, était souvent assimilé à la luxure. L’héritage du Physiologiste, qui attribuait la fécondité extrêmement prolifique de l’animal à un accouplement insatiable, synonyme de lascivité, refait ainsi surface.

Conformément aux sources théologiques du XIIe siècle, l’aigle est interprété de façon divine, tandis que le lièvre est associé à l’incontinence. Sur ce chapiteau, l’aigle christique est représenté en train de s’attaquer à la luxure, une menace pour l’intégrité morale de l’homme, qu’il soit laïc ou moine.

CHAPITEAU 58. LIÈVRES ATTAQUÉS PAR DES AIGLES

CHAPITEAU 59. FOUGÈRES

Il s’agit de fougères, mais la complexité de la composition brouille leur apparence simple. Ses tiges naissent de l’astragale et, en montant sur le chapiteau, donnent naissance à différentes feuilles, dont certaines sont reliées par de gros fruits pinniformes.

CHAPITEAU N° 59. FOUGÈRES

CHAPITEAU 60. CHAPITEAU SANS DÉCORATION

Restauré avec une forme pyramidale de tronc sans sculpture.

CHAPITEAU 60. CHAPITEAU SANS DÉCORATION

CHAPITEAU 61. AIGLES

Les aigles sont de nouveau représentés.

CHAPITEAU 61. AIGLES

CHAPITEAU 62. ONOCENTAURES

L’onocentaure réapparaît, peut-être, cette fois, plus proche de l’image du centaure classique. Mais l’originalité du chapiteau réside dans la disparition de l’axe du relief en forme d’arbre ou de bosquet, habituel sur presque tous les chapiteaux, et la présence à sa place d’un volumineux onocentaure, encadré cependant par deux arbres, puisque la végétation, d’une manière ou d’une autre, est consubstantielle aux compositions de l’atelier. Les branches sont groupées près de la cime, formée seulement d’un arum cachant son fruit. Elles divisent les feuilles vers le cou des onocentaures, sur leurs chlamydes, ou vers les creux du relief.

CHAPITEAU 62. ONOCENTAURES

CHAPITEAU 63. DRAGONS

Ici, la série des dragons apparaît clairement, puisque, exceptionnellement, elle n’est pas accompagnée de végétaux.

CHAPITEAU 63. DRAGONS

CHAPITEAU 64. GRIFFONS

Presque identique à la représentation du chapiteau 47.

CHAPITEAU 64. GRIFFONS