Le cloître d’un monastère est, d’un point de vue architectural, un espace de convergence et de communication entre les différents bâtiments. Autour de lui s’organisent la vie et les activités des moines. C’est aussi un lieu de contemplation, de repos et de réflexion. Il s’agit d’un espace à la fois clos et ouvert qui combine l’architecture, la sculpture et la culture de la terre dans le jardin central.

CLOÎTRE

CLOÎTRE : STRUCTURE GÉNÉRALE

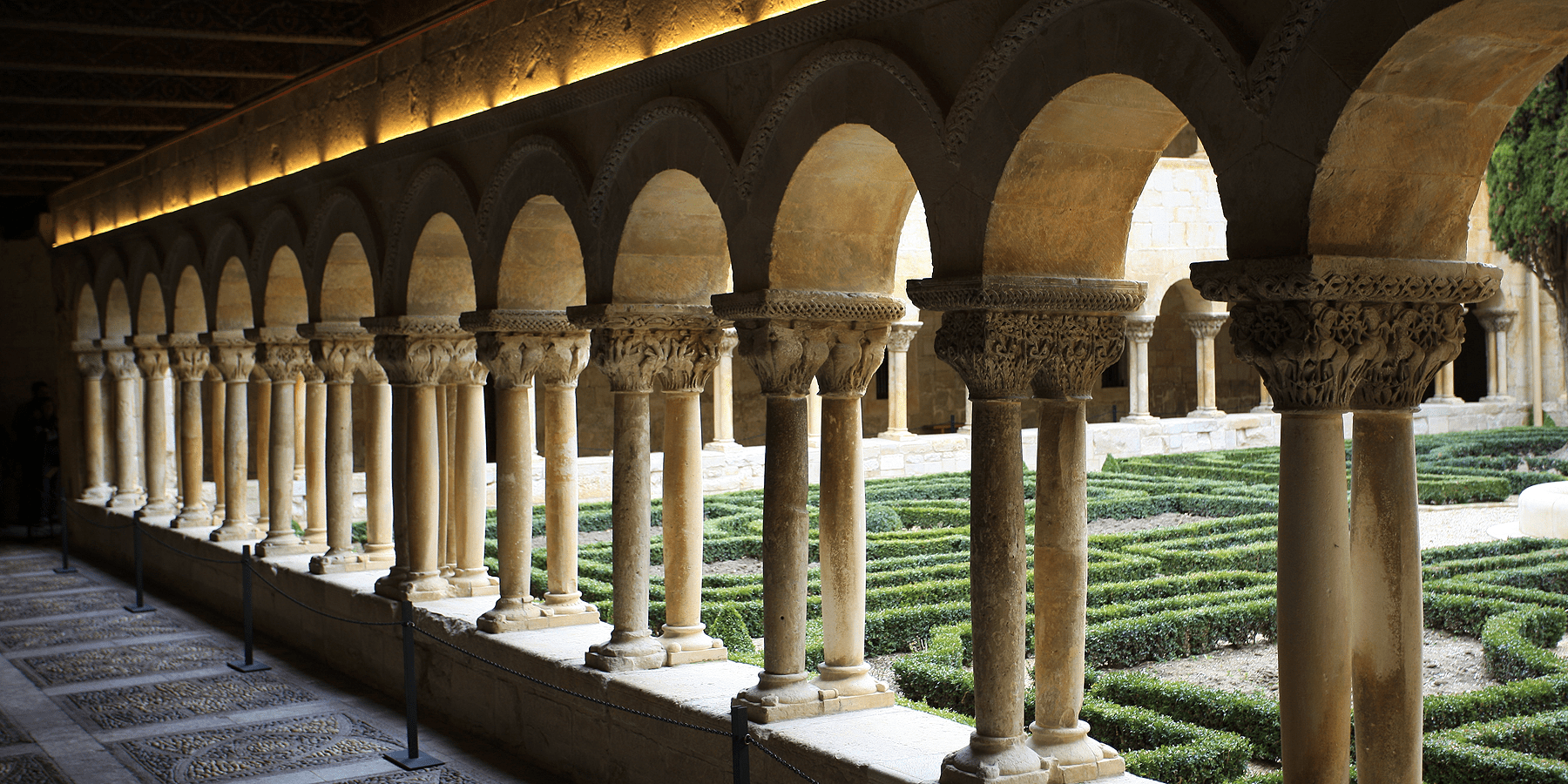

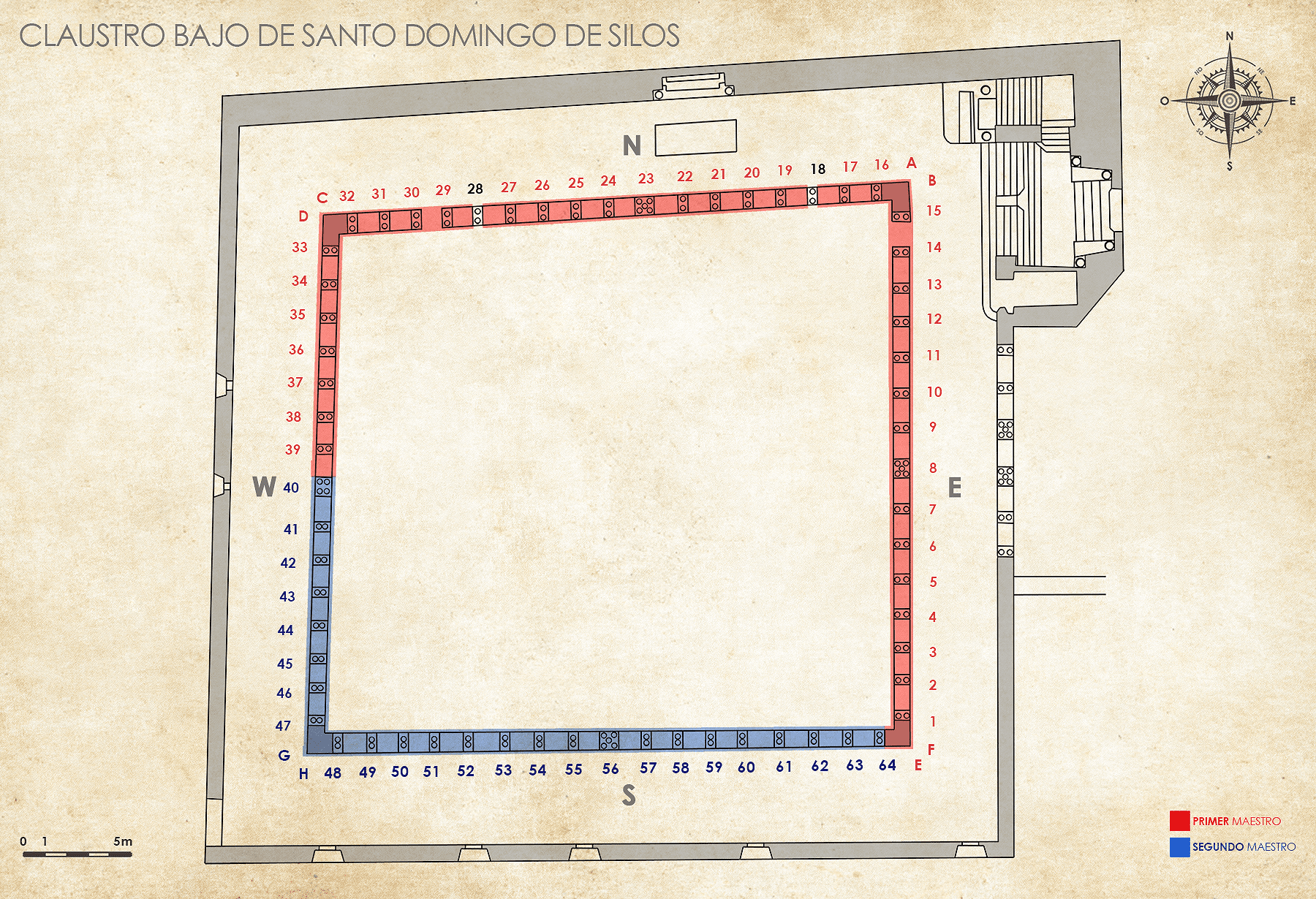

Le cloître roman de l’abbaye Saint-Dominique de Silos qui est parvenu jusqu’à nos jours a été construit en au moins trois étapes et restauré à plusieurs reprises au cours de l’histoire. Haut de deux étages et de plan rectangulaire, il comporte 16 arcades dans les galeries nord et sud et 14 arcades dans les galeries est et ouest. Les arcades sont des arcs en plein cintre soutenus par des colonnes jumelées, sauf dans la partie centrale, où elles sont doublées, et dans les angles, où l’on trouve des piliers.

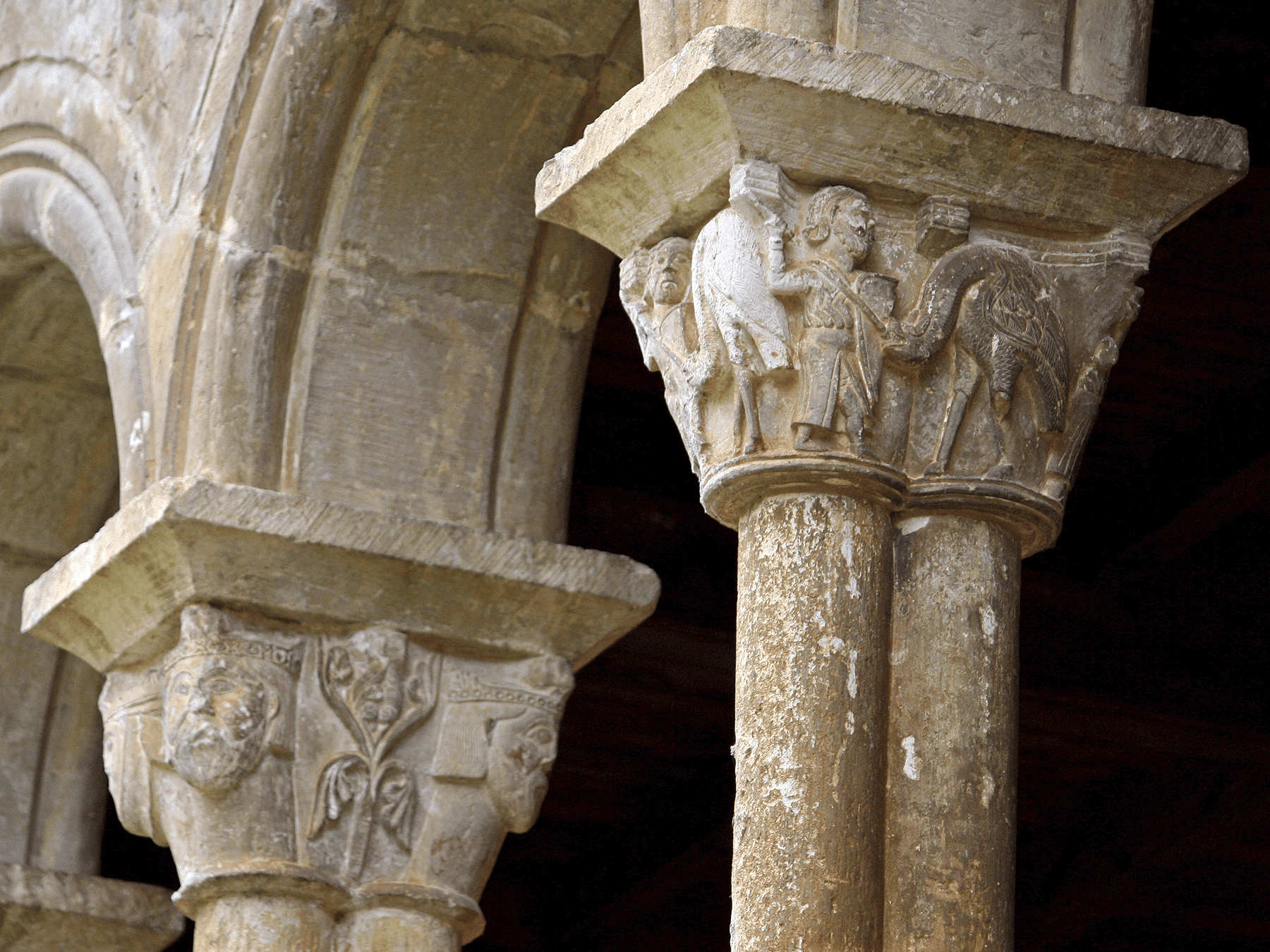

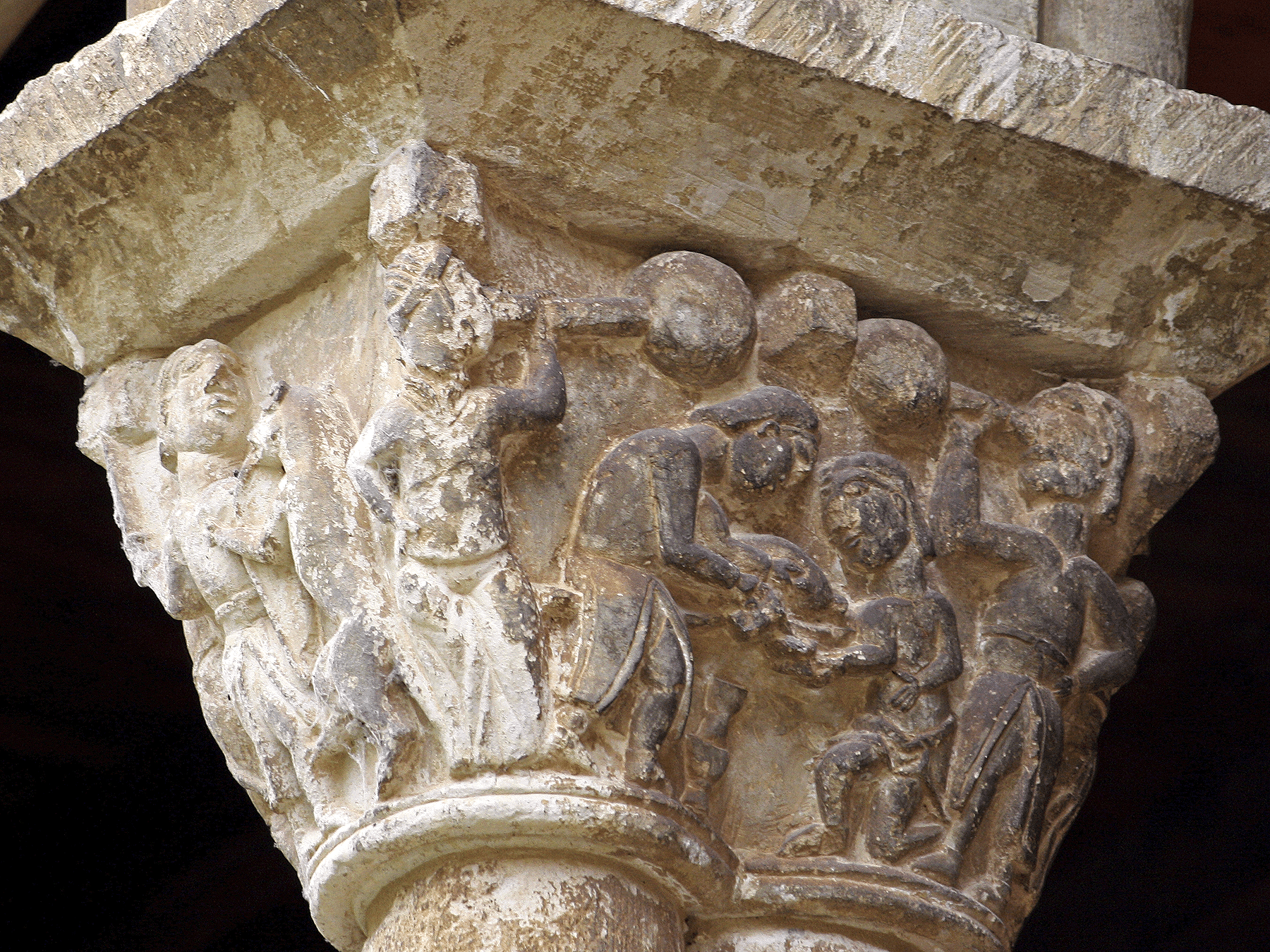

Le niveau inférieur a été construit en deux étapes : la première, vers 1100, correspond aux travées est et nord et à une partie de la travée ouest ; la seconde a été réalisée dans le dernier tiers du XIIe siècle, lorsque les travées ouest et sud ont été achevées. Ces différentes étapes se reflètent dans la forme des chapiteaux et leurs caractéristiques sculpturales.

Le niveau supérieur du cloître a été construit entre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle ; il reprend la même structure que le bas et les chapiteaux, qui diffèrent selon leurs auteurs, représentent des scènes de la vie quotidienne, bien qu’ils n’atteignent pas l’habileté des chapiteaux du niveau inférieur.

CLOÎTRE : STRUCTURE GÉNÉRALE

LE CLOÎTRE SUPÉRIEUR : QUELQUES CHAPITAUX

Il s’agit de la seule porte romane de l’abbaye qui se trouve encore à son emplacement d’origine. Située dans le mur ouest du transept sud de l’église romane, elle donne accès au cloître inférieur. Elle a été restaurée dans les années 1930, lorsque les ajouts néoclassiques ont été supprimés. Elle se distingue par sa structure architecturale unique et la décoration de ses chapiteaux et ses colonnes.

L’ensemble forme un espace voûté de plus de deux mètres de large, avec un accès en escalier. L’ouverture a une forme de fer à cheval, la voussure de l’arc en plein cintre étant prolongée par des impostes. La voûte repose sur deux colonnes de chaque côté. Les colonnes extérieures possèdent un fût monolithique lisse et les colonnes intérieures sont décorées, celle de gauche d’écailles et celle de droite d’une spirale renfermant des sphères. Les chapiteaux contiennent des thèmes figuratifs. Celui de gauche, partiellement conservé, contient des têtes humaines ailées. Celui de droite est composé de deux personnages agenouillés de part et d’autre. Les individus partagent une tête, avec l’un de leurs bras en travers du dos de leur compagnon et leur barbe divisée en deux. Les chapiteaux intérieurs sont sculptés. Dans l’angle du côté gauche, une figure est tenue de chaque côté par un personnage, possiblement des guerriers. Sur le côté droit, deux lions debout s’étreignent dans l’angle du chapiteau, tenus par des cordes par deux personnages humains. De par leur style et leur singularité, ces représentations iconographiques peuvent être datées entre 1120 et 1130, date de la construction du transept.

PORTE DES VIERGES

Dans l’angle nord-est du cloître se trouve cette sculpture monumentale de la Vierge couronnée en position assise, avec l’enfant sur son genou gauche et une fleur dans sa main droite. Elle a été taillée dans un seul bloc de grès, de face et avec un certain hiératisme. On peut encore percevoir des traces de polychromie. Elle est cataloguée comme une œuvre du XIIIe siècle. La tête de l’enfant, la fleur et la main droite de la Vierge ont été restaurées en 1954.

VIERGE DE MARS

Cette pierre tombale, qui marque le lieu de sépulture original du saint, a été réalisée entre le XIIIe et le XIVe siècle. Elle se trouve dans la travée nord du cloître. Elle représente un saint couché avec une crosse et un livre dans les mains. Elle est soutenue par trois lions. Une tombe anthropomorphe est visible à travers une grille installée au sol en 1954.

Derrière se trouve un arcosolium, ouvert au XVIIIe siècle, qui abrite une petite chapelle également rénovée en 1954, où ont été placés l’autel actuel et un relief représentant une scène de libération miraculeuse de quelques captifs flanqués de chaînes symboliques.

PIERRE TOMBALE DE SAINT DOMINIQUE DE SILOS

Le cloître inférieur de l’abbaye est couvert d’un toit plat en bois appelé alfarje, dont la structure est apparente. Cet alfarje est constitué d’une succession de poutres principales qui s’appuient sur le mur intérieur et sur la partie extérieure du cloître, et de poutres transversales entre lesquelles sont placées des planches de bois. À Silos, l’ensemble de la structure est peinte et certaines parties sont également sculptées de motifs géométriques (dessous des poutres et planches). Les scènes peintes qui recouvrent les poutres principales, les cloisons (planches situées entre les espaces laissés vides par l’entrecroisement des poutres), les planches qui les surmontent et celles connectées aux murs constituent un catalogue de plus de 600 représentations de thèmes religieux et profanes, ces derniers étant dominés par des scènes de la vie quotidienne, des thèmes chevaleresques et des thèmes amoureux. Ces scènes proviennent probablement du Libro de Buen Amor, aussi appelé Libro de los Cantares del Arcipreste de Hita, écrit vers 1330-1343, qui contient une vaste collection de récits et de compositions poétiques : fables, exemples et morales, allégories, chansons, poèmes lyriques profanes et religieux.

Sur les planches entre les poutres transversales sont peintes à plusieurs reprises les armoiries des bienfaiteurs de l’abbaye de l’époque : le roi Jean Ier de Castille (lion sur fond blanc, château sur fond rouge), l’évêque de Burgos Gonzalo Mena y Roelas (cinq étoiles d’or sur fond bleu des Mena et huit roëls d’argent sur fond rouge de la deuxième lignée) et d’autres armoiries consistant en un arbre entouré d’une bordure de fleurs de lys.

Les scènes et les motifs iconographiques sont représentés sur les faces des poutres principales et sur les planches jouxtant les murs. Ils sont encadrés par des arcs mixtilignes formés par une bordure décorée d’ovales blancs avec des perles rouges. Les scènes sont complétées par des motifs végétaux sur les côtés et les cloisons par des rosaces sculptées.

Certaines des représentations sont faites pour être observées seules, mais d’autres forment une scène continue, avec différentes vignettes se succédant dans les arcs mixtilignes le long d’une poutre. Deux représentations sont de bons exemples de cela : l’Adoration des mages ; et la parodie des Heures canoniales du Libro de Buen Amor, à savoir des scènes du loup et de l’âne avec un caractère critique et un but moralisateur. Outre les représentations religieuses telles que les Sept joies de la Vierge, on trouve des représentations d’entremetteurs, de jeunes gens dans des attitudes amoureuses, de moines et de nonnes de différents ordres, de musiciens avec différents instruments, de chevaliers et de chasseurs, de harpies, de métiers, comme celui de fileur, de guerriers avec des épées à cheval ou à pied avec des arbalètes, des représentations de tauromachie avec des personnes affrontant un taureau à pied ou à cheval.

Malgré l’apparente unité de l’alfarje, son exécution s’est faite en plusieurs étapes et par plusieurs artistes. Les parties les plus anciennes sont cataloguées entre 1366 et 1384. Elles se trouvent dans les galeries nord et ouest du cloître ; leur décoration figurative est minutieuse et bien proportionnée. En 1384, l’abbaye subit un incendie et une partie de l’alfarje dut être reconstruite. La galerie sud date de cette époque, avec des différences dans la manière de représenter les arbres, les animaux, les armoiries des familles et d’autres éléments décoratifs. Toute la galerie est et une partie de la galerie nord ont été reconstruites entre 1888 et 1890, lorsque les moines français ont démonté l’ensemble de l’alfarje pour consolider les murs du cloître et éviter qu’ils ne s’effondrent et ne tombent en ruine. Toutes les extrémités des poutres sont munies d’une plaque en forme de T fixée par trois vis, et la tête de la plaque est insérée dans les deux murs, jouant ainsi le rôle de tirants. Plusieurs panneaux peints à la fin du XVe siècle, qui se trouvaient peut-être dans la salle capitulaire, ont également été encastrés dans la galerie nord.

ALFARJE