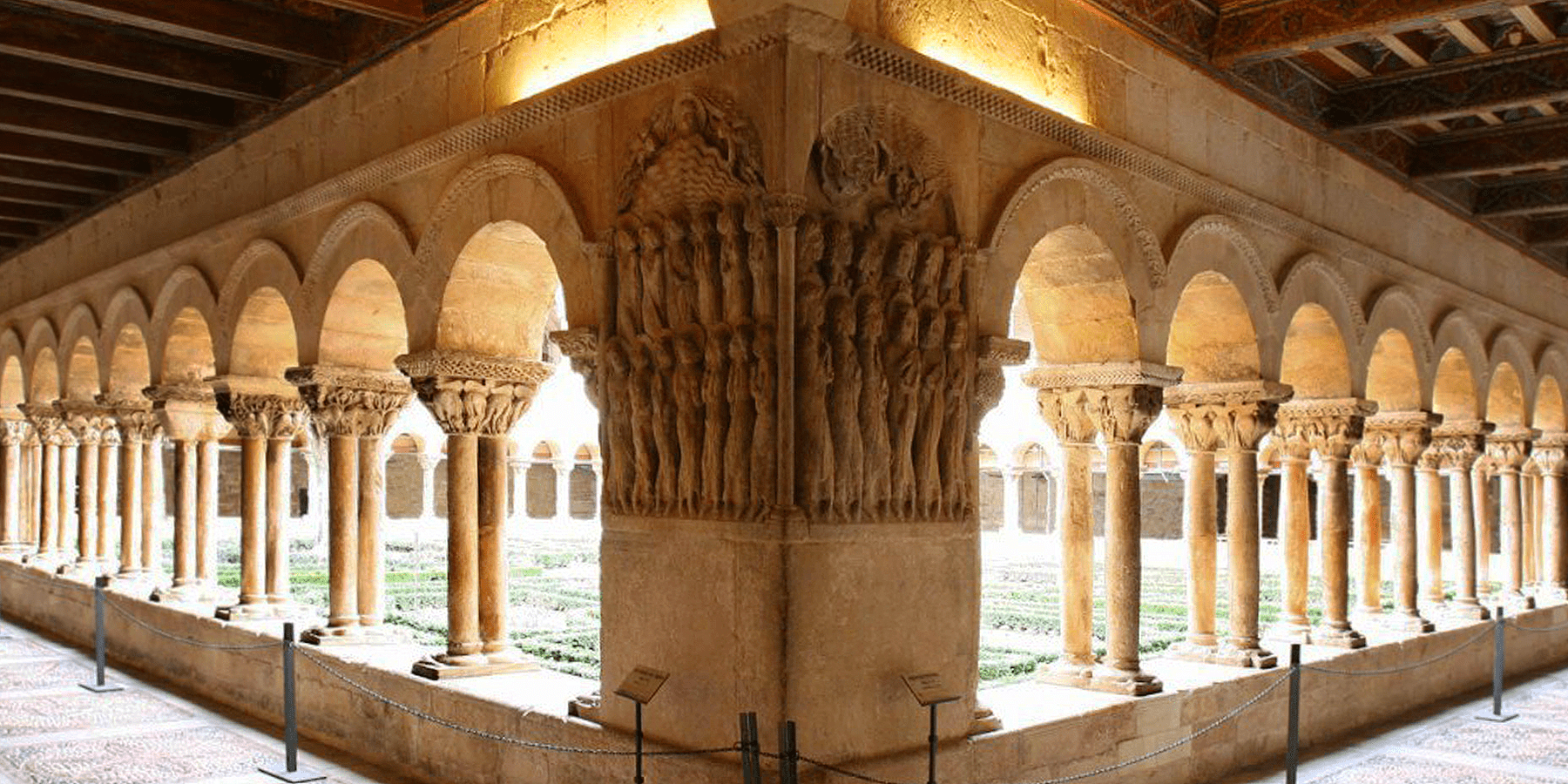

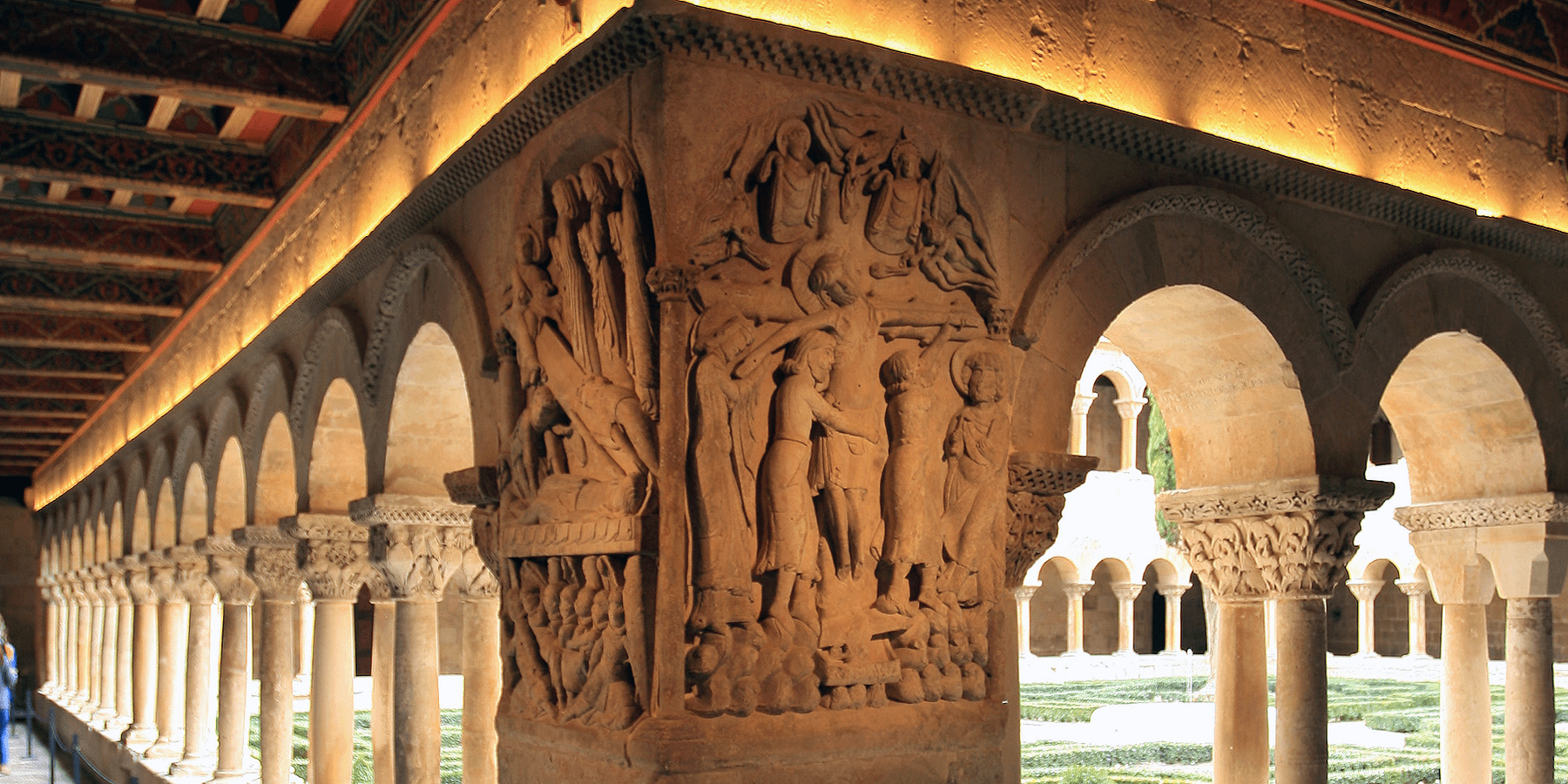

El claustro es uno de los “centros” sagrados del monasterio medieval. Con su apertura al cielo trascendía a los monjes por encima de lo visible, y en Silos, imágenes de machones y capiteles potenciaban la ligazón entre cielo y tierra.

En los machones angulares, escenas de la muerte, resurrección y glorificación de Cristo incidían en su necesidad de mortificación. Los capiteles, mediante la figura animal, según tradiciones literarias vigentes en la Edad Media, reflejaban la conducta humana con cualidades y defectos y, constituían, en suma, un espejo perfecto donde los monjes podían contrastar sus anhelos de regeneración y virtud.

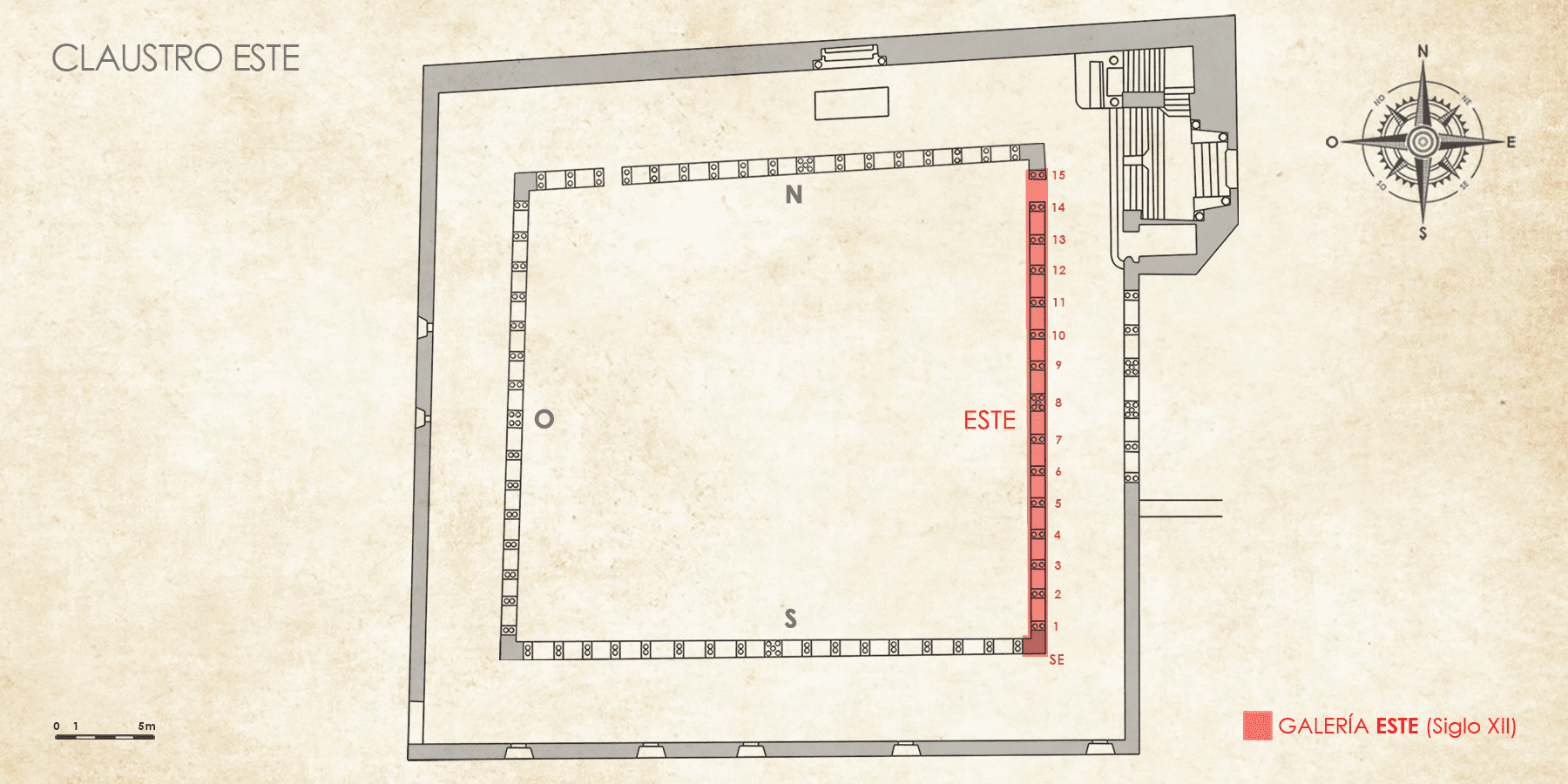

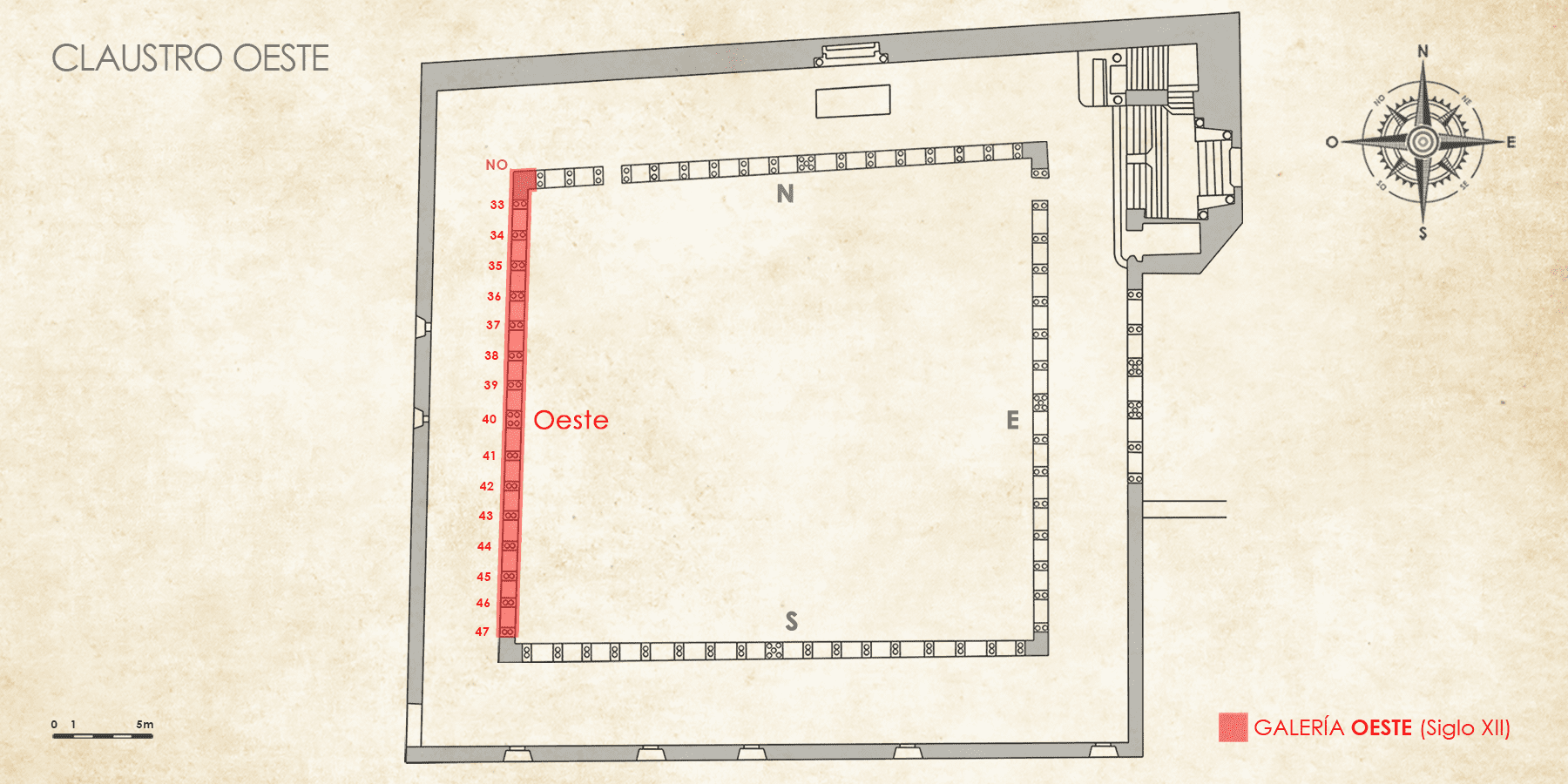

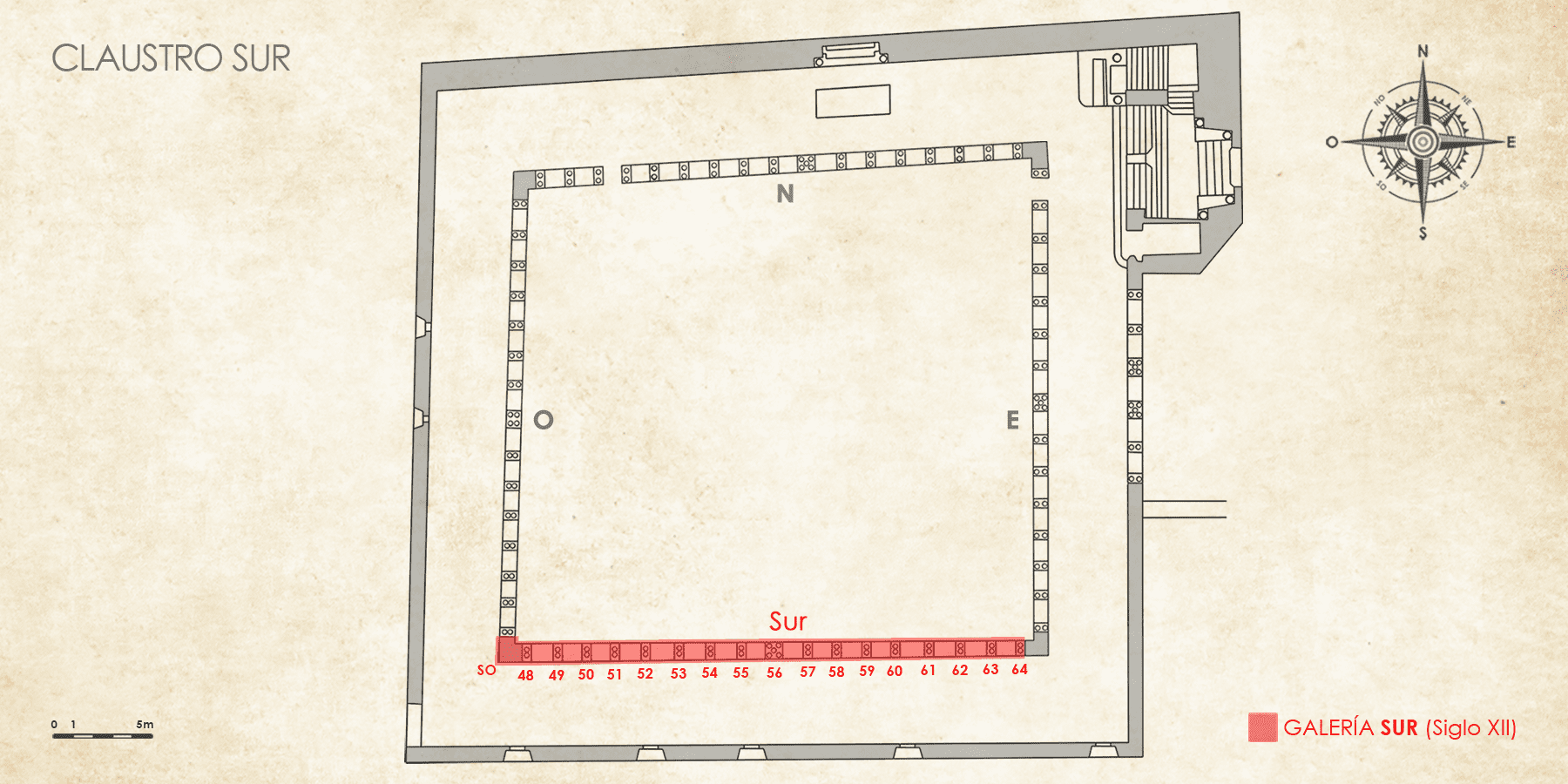

Se inicia la explicación de machones y capiteles por la panda del Capítulo, orientada al Este. Era la primera que se construía para facilitar el acceso de los monjes a la Sala Capitular. Tanto en esta galería oriental, como en la septentrional y parte de la occidental, machones y capiteles fueron esculpidos a fines del S.XI-principios del S.XII, y corresponden a la etapa más antigua del claustro.

EL CLAUSTRO BAJO: MACHONES Y CAPITELES: ICONOGRAFIA Y SIGNIFICADO

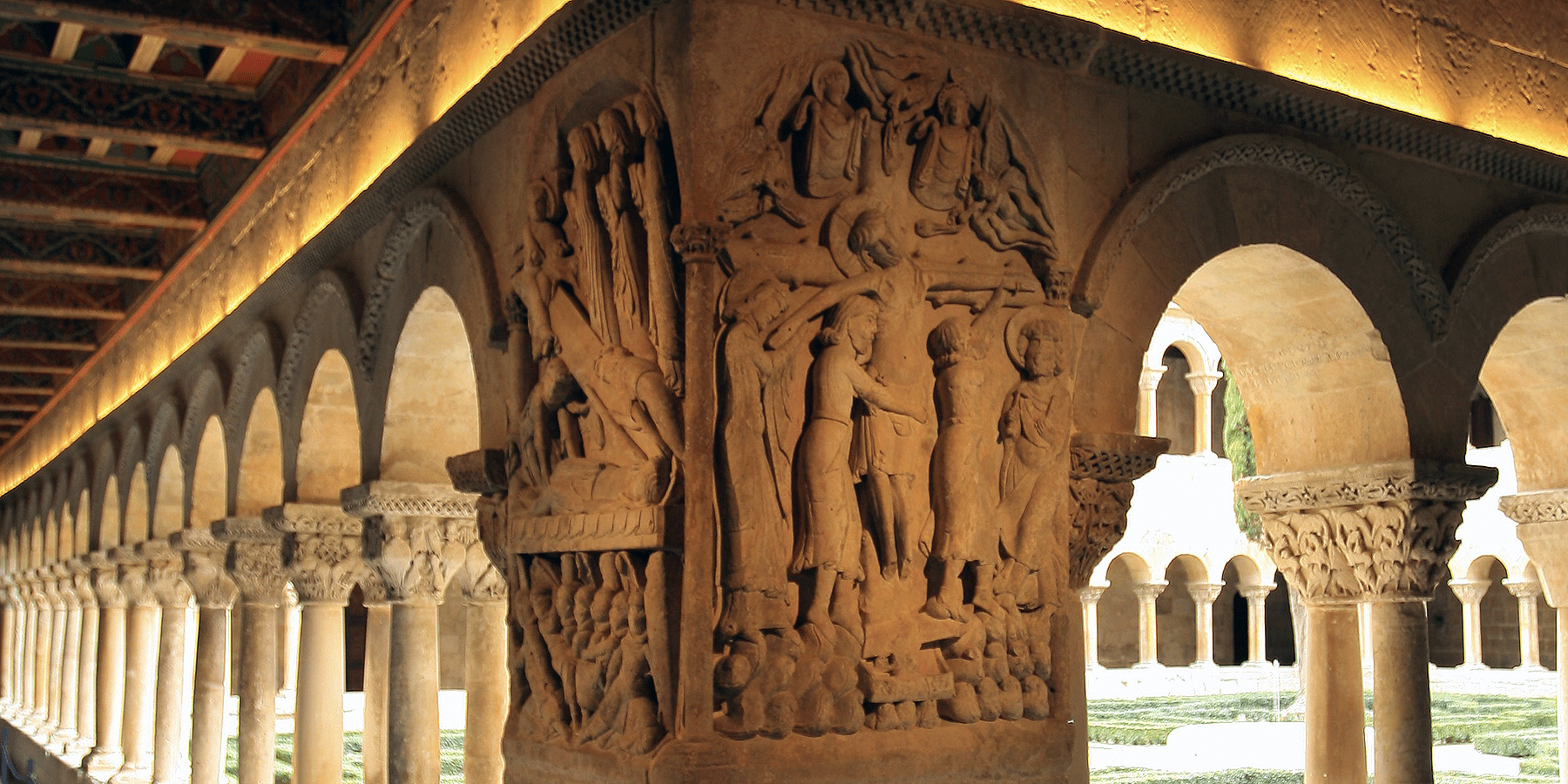

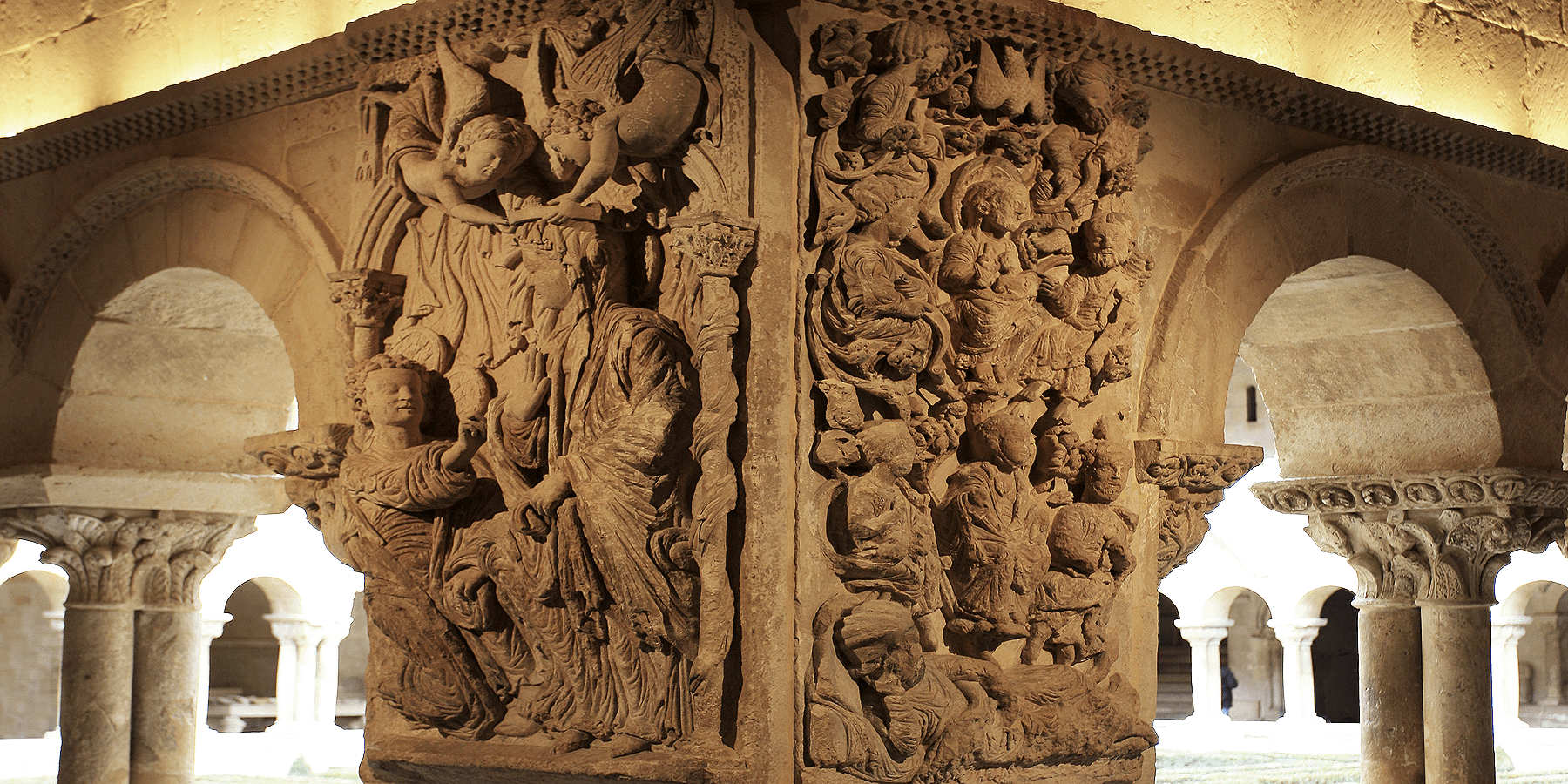

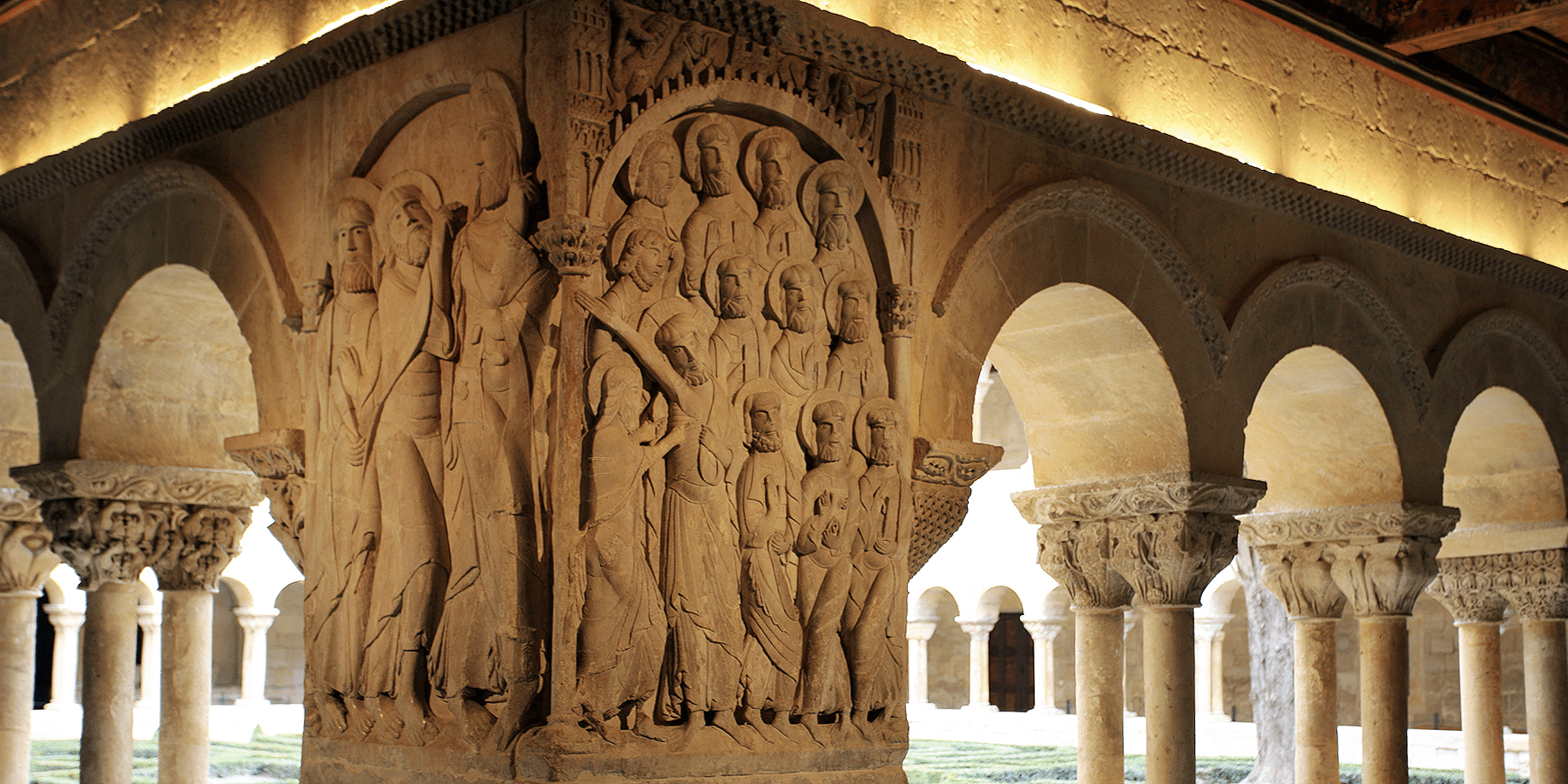

RELIEVES DEL MACHÓN SURESTE: ASCENSIÓN Y PENTECOSTÉS

El primer machón representa la Ascensión de Cristo y la Pentecostés, es decir, la venida del Espíritu Santo a fin de insuflar en los apóstoles el don de la sabiduría. En ambas escenas la composición es muy similar.

En la Ascensión, en una doble hilera superpuesta, aparecen los apóstoles y la Virgen mirando hacia lo alto. Las inscripciones de los nimbos revelan asimismo su identidad. María se encuentra en la hila superior, entre Pedro y Juan: Pedro con su inseparable llave; y Juan agarrado al manto de la Virgen como expresión de la cercanía entre ambos, encomendada por el propio Cristo en la cruz. Pablo, detrás de Juan, tampoco falta en este apostolado recordando la instauración de la Iglesia con vocación universal.

Arriba, unas nubes talladas en dirección ascendente, asidas por ángeles que asoman entre nubes contiguas, dejan ver la cabeza de Cristo con nimbo crucífero. Ocultan, en cambio, el cuerpo del Señor en ascenso a los cielos (Hechos, 1, 9-12).

En Pentecostés, por el contrario, acorde con su significado, prima el sentido descendente. Las nubes, también en lo alto del relieve, esta vez se descuelgan sobre las figuras, y envuelven una mano, emplazada justo en el centro, y a los ángeles adoradores de ambos lados. La mano, aquí en Silos, representa al Espíritu Santo y pende sobre el apostolado, dispuesto, como en la Ascensión, en dos hileras superpuestas. Nuevamente los halos de sus cabezas detallan sus respectivos nombres; también se incluye a Pablo, tras el apóstol Juan; y todos, en actitud de recogimiento, transmiten la recepción del Espíritu.

RELIEVES DEL MACHÓN SURESTE: ASCENSIÓN Y PENTECOSTÉS

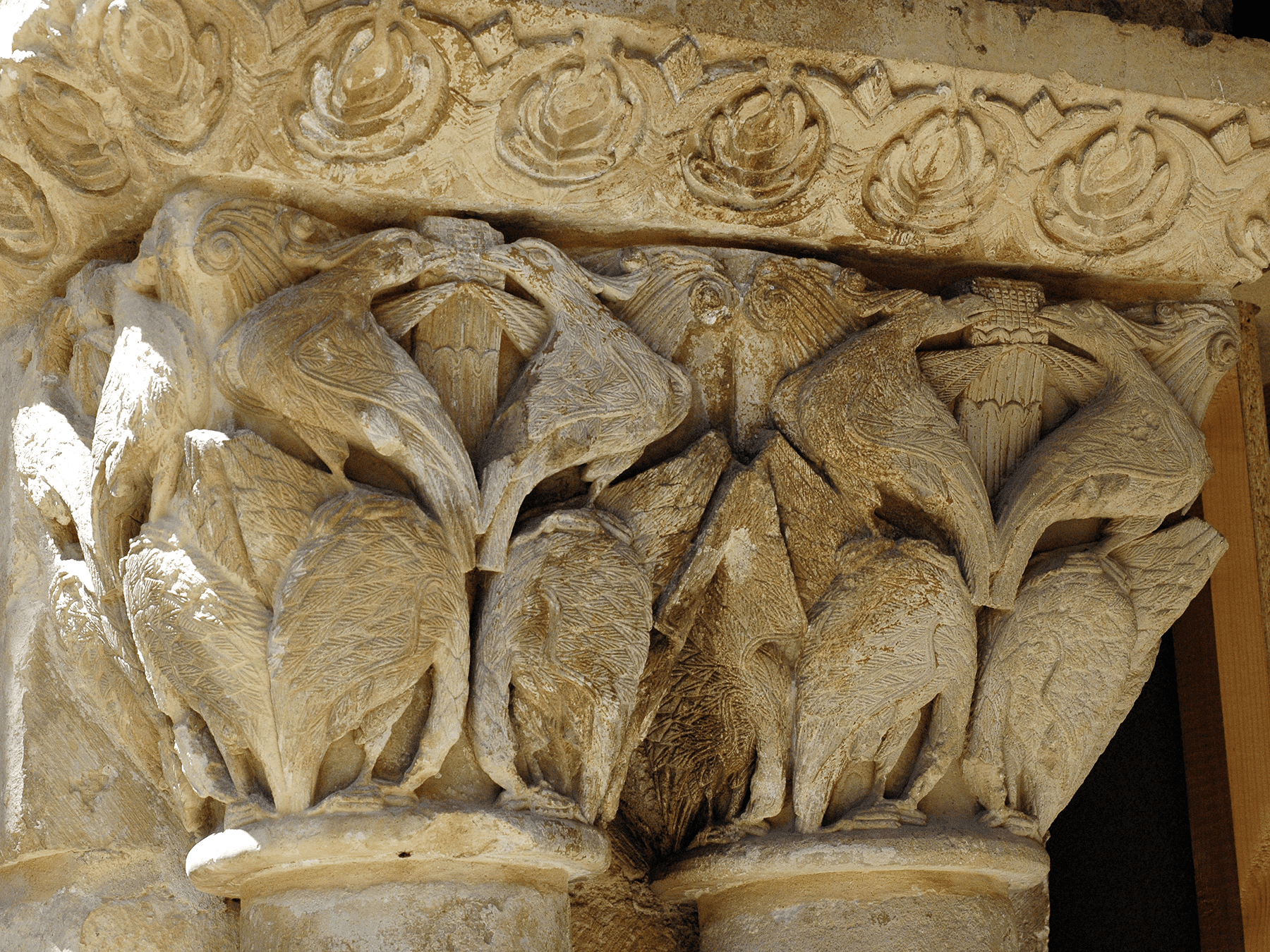

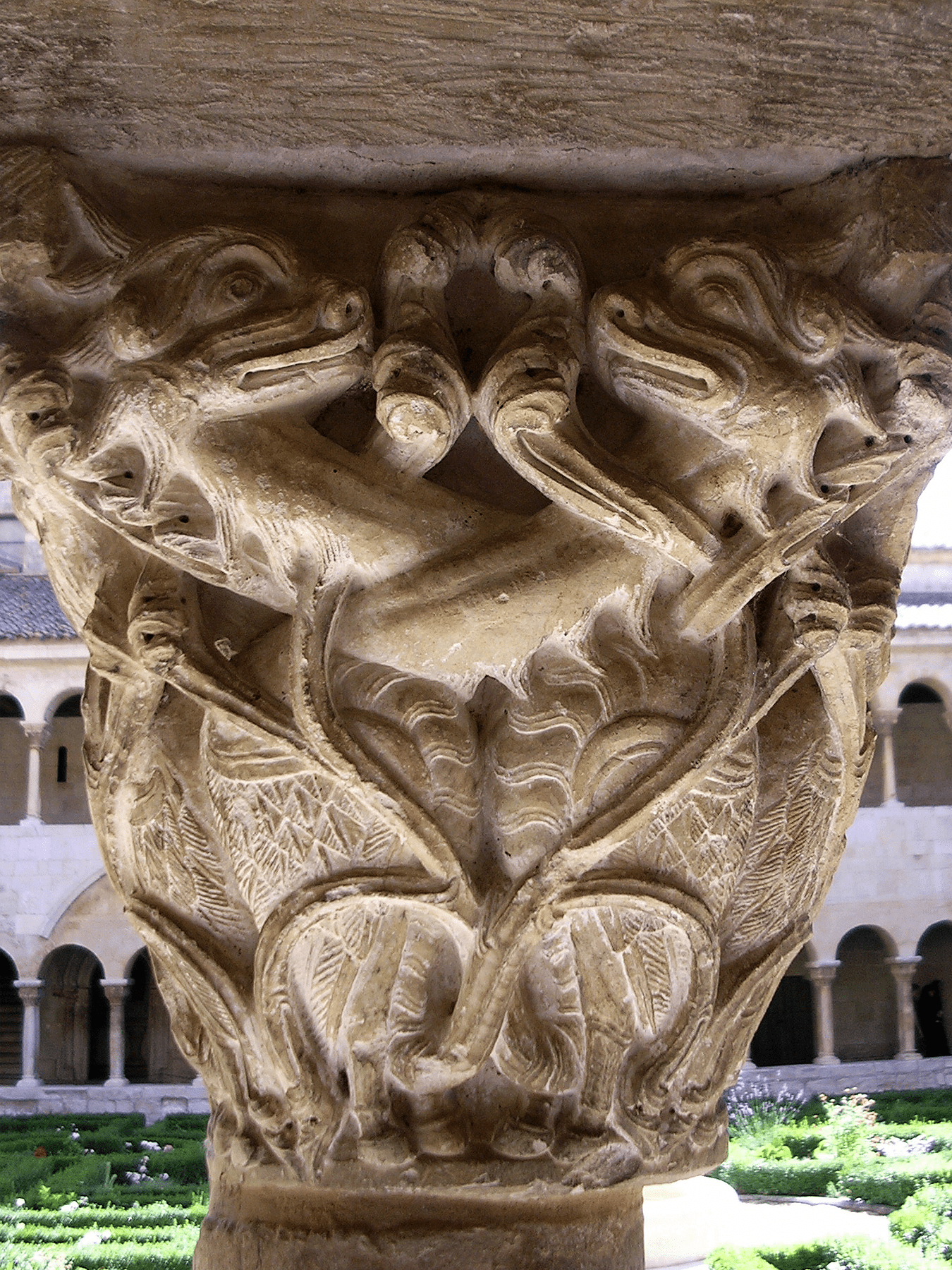

Capitel 2. Pelícanos

Los pelícanos entrecruzan sus cuellos, largos y delgados, para picotearse recíprocamente los muslos. Su porte, sus garras rematadas en uñas, los picos gruesos y curvos responden al aspecto de un ave de presa. Nada que ver con el pelícano real; mas en el arte de la Alta y Plena Edad Media se manifiesta en forma de rapaz.

Según antiguos naturalistas, los pelícanos, tras ver morir a sus crías, se desgarraban su cuerpo para que el goteo de la sangre devolviera la vida a los polluelos. Aquí, en Silos, se ensañan, en efecto, con los muslos. Y la historia del pelícano, cristianizada, se convirtió en alegoría de Cristo: Él también vertió su sangre en la cruz para que el hombre volviera a la vida mediante la remisión de los pecados.

“Llegué a ser como el pelícano en el yermo”. Es el grito de un hombre en soledad que, en los Salmos, implora a Yavé. El monje en el cenobio, lejos de lo mundano, se asimila, asimismo, al pelícano del yermo. Ambos son la imagen del solitario.

CAPITEL 2. PELÍCANOS

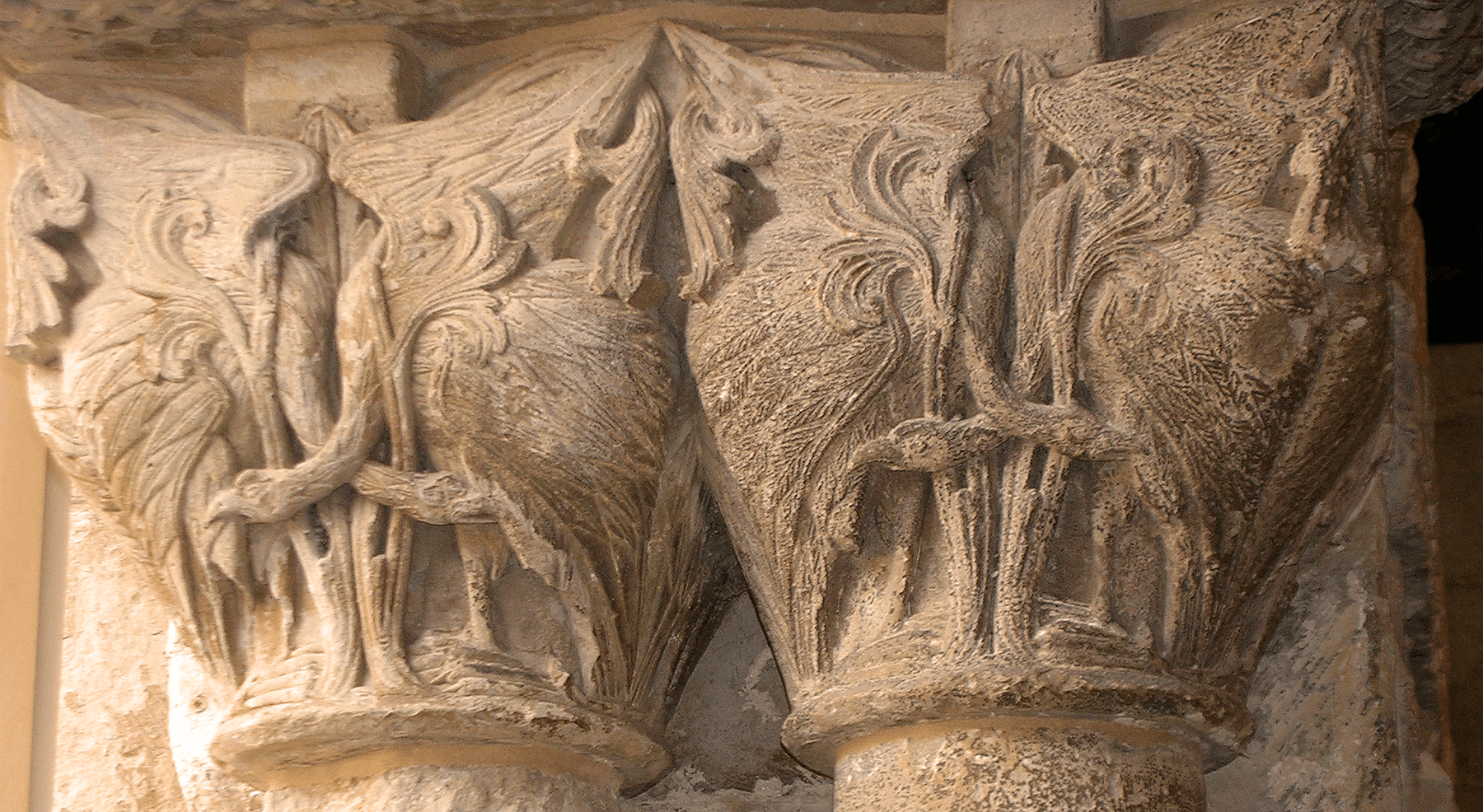

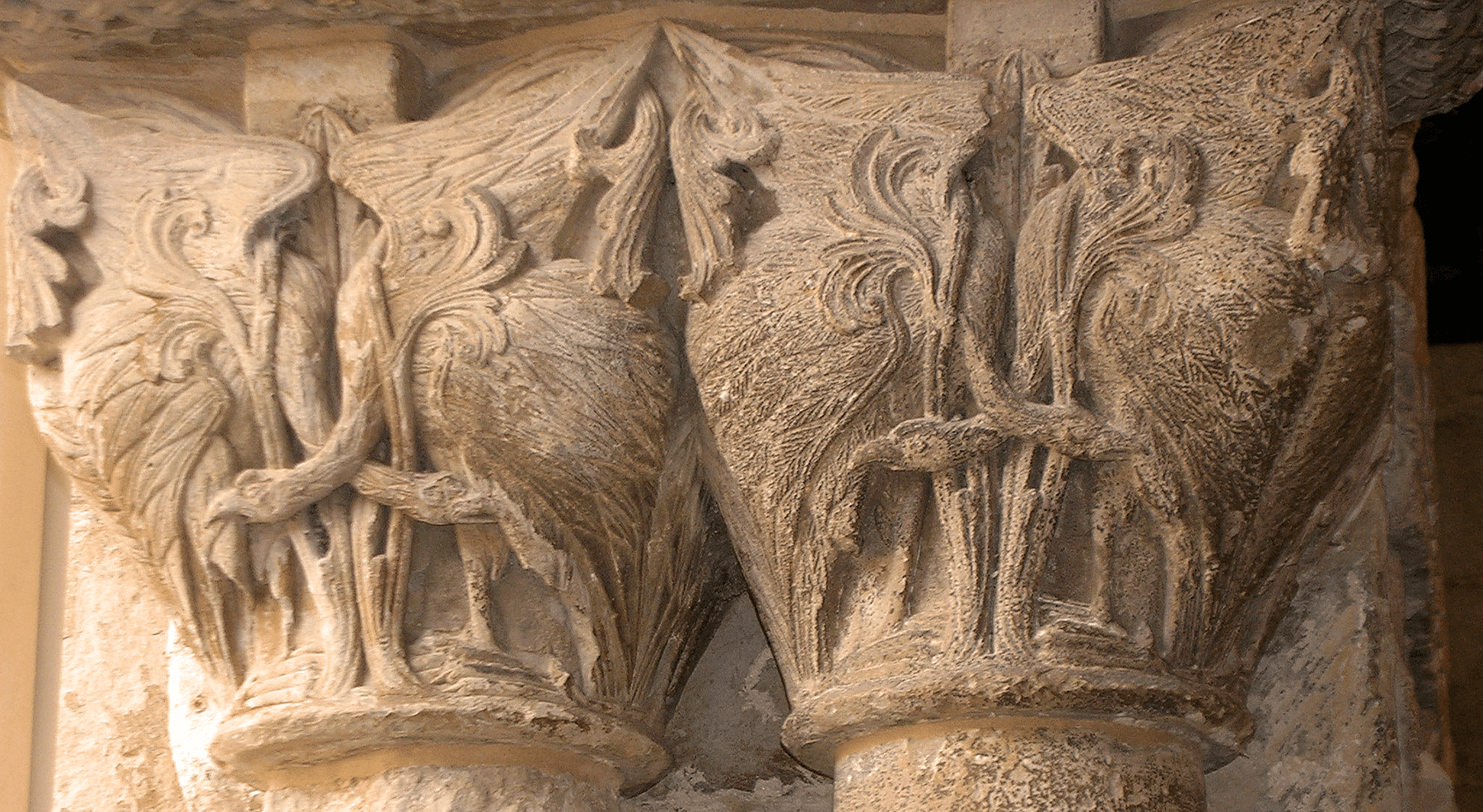

Capitel 3. Buitres

El buitre presenta sus rasgos más peculiares: cabeza pelada hasta el cuello, picos robustos y curvos, a veces gorguera, y cuerpos de gran tamaño que se recubren de alas largas y anchas. Las uñas largas y puntiagudas de sus garras perfeccionan la imagen. Adosan y oponen sus cabezas para picotearse bien los artejos, bien las alas.

En el Antiguo Egipto, el buitre simboliza la diosa-madre del cielo; y los naturalistas de la Antigüedad, evocadores del mito, recrean un ave, ajena al macho, siempre hembra, que se reproduce, sin sexualidad, gracias al viento. La fábula cristianizada posa al buitre sobre la piedra “eutocia”, originaria de la India, para evitar el dolor del parto. En el ave emerge la virginidad: es María. Y la piedra “eutocia” se erige en Cristo.

CAPITEL 3. BUITRES

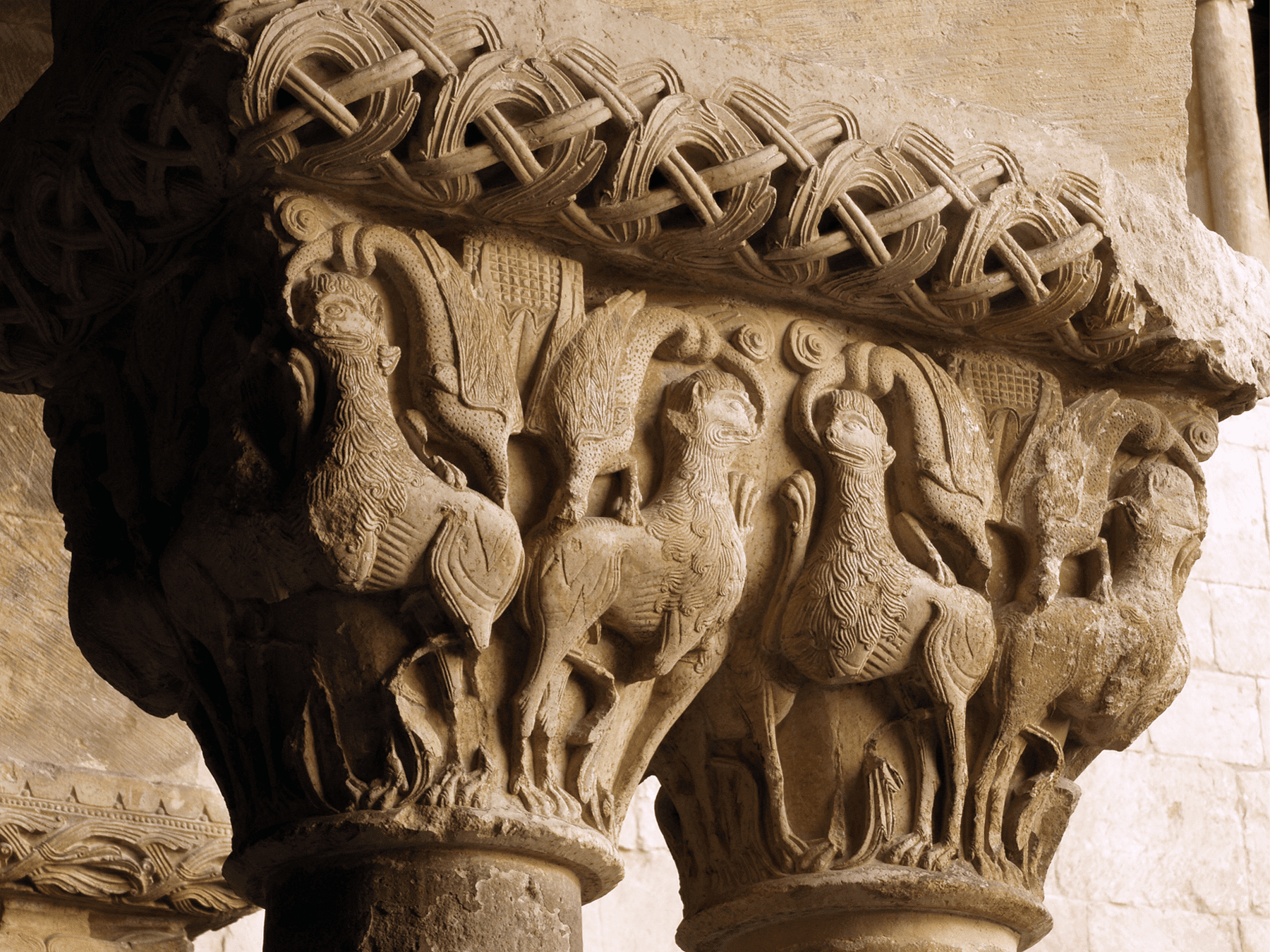

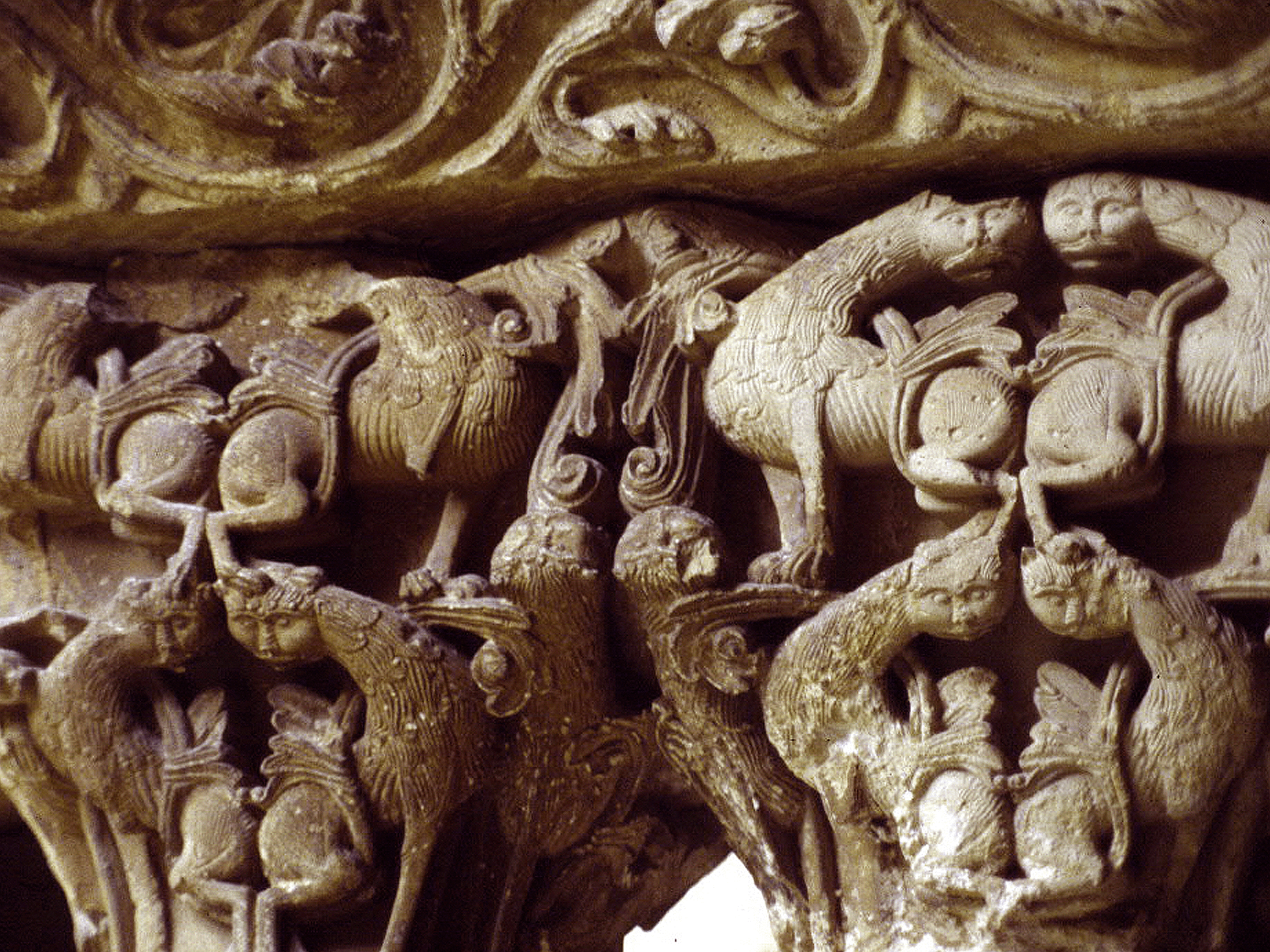

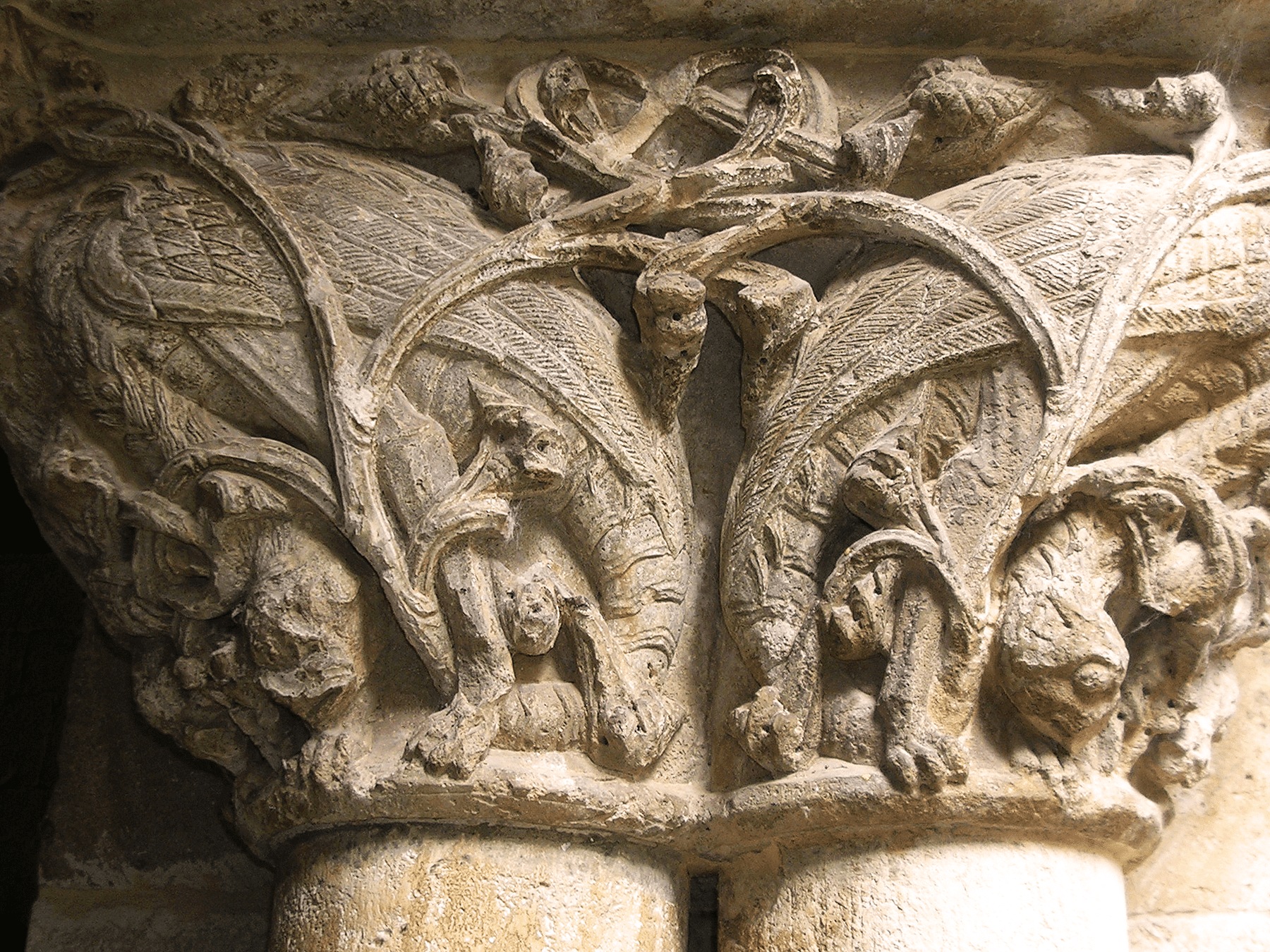

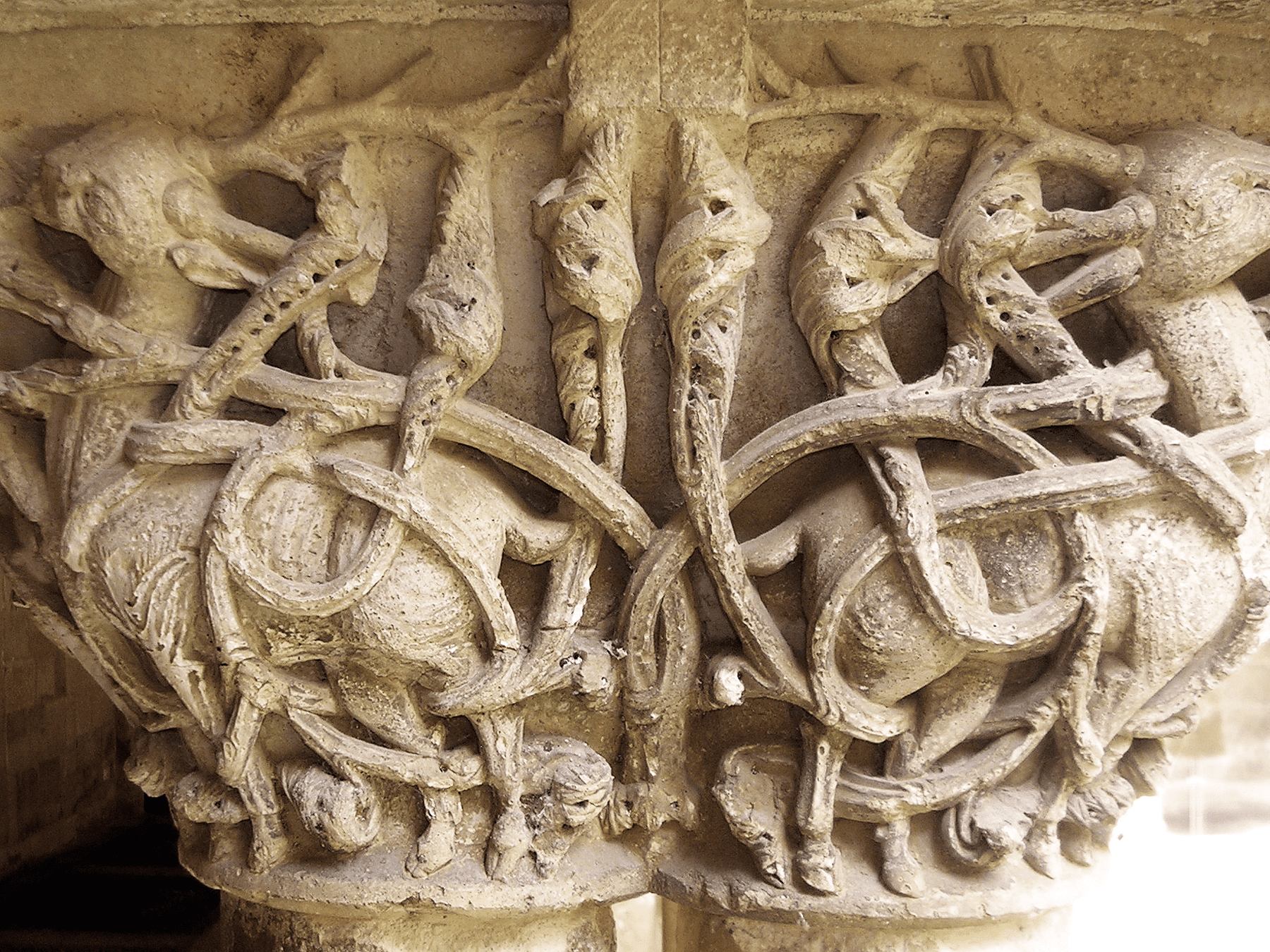

Capitel 4. Leones y Dragones

El león comparte protagonismo con el mítico dragón. Los leones, emparejados, muerden las colas de unos saurios que se posan sobre ellos y, a la vez, dentellean sus lomos. Los dragones, alados, despliegan sus colas en una doble espira y el punteado de su cuerpo finge la piel escamosa de los reptiles.

Las caras de los felinos ofrecen rasgos antropomorfos a través de ojos y pómulos.

El simbolismo del león se abre indistintamente al ámbito del bien y del mal. En la Epístola de Pedro es el diablo. Pero al mismo tiempo, del Génesis al Apocalipsis es símbolo de Cristo en repetidas ocasiones.

Según el fisiólogo, naturalista y simbolista cristiano, el león dormía con los ojos abiertos en actitud de permanente vigilancia, y en este comportamiento se asientan sus bondades en el ideal monástico. Si el león duerme con los ojos abiertos para mantener su guardia, el monje, adormecido para el mundo, debe estar vigilante y atento a la contemplación divina.

En el extremo opuesto, otros autores cristianos buscan en el león una lección moral sobre el pecado.

Padres y teólogos identificaron al dragón, unánimemente, con el viejo enemigo del hombre; con Satán: el soberbio que pretende ser igual a Dios e incita al hombre para que le adore. En la imagen del dragón hallan de un modo tangible la vida en pecado y las penas del infierno.

Este antagonismo entre león y dragón se transforma así en un mensaje implícito en la ascesis del monje. Se trata, en definitiva, de la lucha entre la capacidad de obrar el bien y el sometimiento a la corrupción moral. El justo, con vigilancia y coraje, representado en el león, puede salir victorioso de esta batalla.

CAPTITEL 4. LEONES Y DRAGONES

Capitel 5. Buitres

El buitre presenta sus rasgos más peculiares: cabeza pelada hasta el cuello, picos robustos y curvos, a veces gorguera, y cuerpos de gran tamaño que se recubren de alas largas y anchas. Las uñas largas y puntiagudas de sus garras perfeccionan la imagen. Adosan y oponen sus cabezas para picotearse bien los artejos, bien las alas.

En el Antiguo Egipto, el buitre simboliza la diosa-madre del cielo; y los naturalistas de la Antigüedad, evocadores del mito, recrean un ave, ajena al macho, siempre hembra, que se reproduce, sin sexualidad, gracias al viento. La fábula cristianizada posa al buitre sobre la piedra “eutocia”, originaria de la India, para evitar el dolor del parto. En el ave emerge la virginidad: es María. Y la piedra “eutocia” se erige en Cristo.

CAPITEL 5. BUITRES

Capitel 6. Leones enredados en tallos

Aquí, los leones aparecen enredados en una maraña de tallos. Sus cabezas se acomodan a los caracteres propios del animal y a partir de la quijada, las melenas se adueñan de cuellos y pechos y se dispersan también por ancas y lomos. Los felinos elevan y apoyan las patas delanteras sobre sus propias colas, que surgen entre las extremidades inferiores, y sujetan con sus dientes la trama vegetal.

Dicho entramado, compuesto de tallos y pequeñas palmetas, se modela en forma de ondulaciones y lazadas y envuelve, sobre todo, la parte superior de los cuadrúpedos.

Ya en el campo de la alegoría, hay que jugar con la ambivalencia del animal.

Si se tratara del león pecaminoso, los entrelazados en círculo que envuelven sus cabezas evocarían las ligaduras del pecado y su castigo. Pero si el león trasluce la actitud de fortaleza y vigilancia necesaria al buen cristiano, las fieras, en este caso, dominarían los tallos con el poder de sus fauces e indicarían que se puede neutralizar el acoso del pecado con una fuerza similar a la del león.

CAPITEL 6. LEONES ENREDADOS

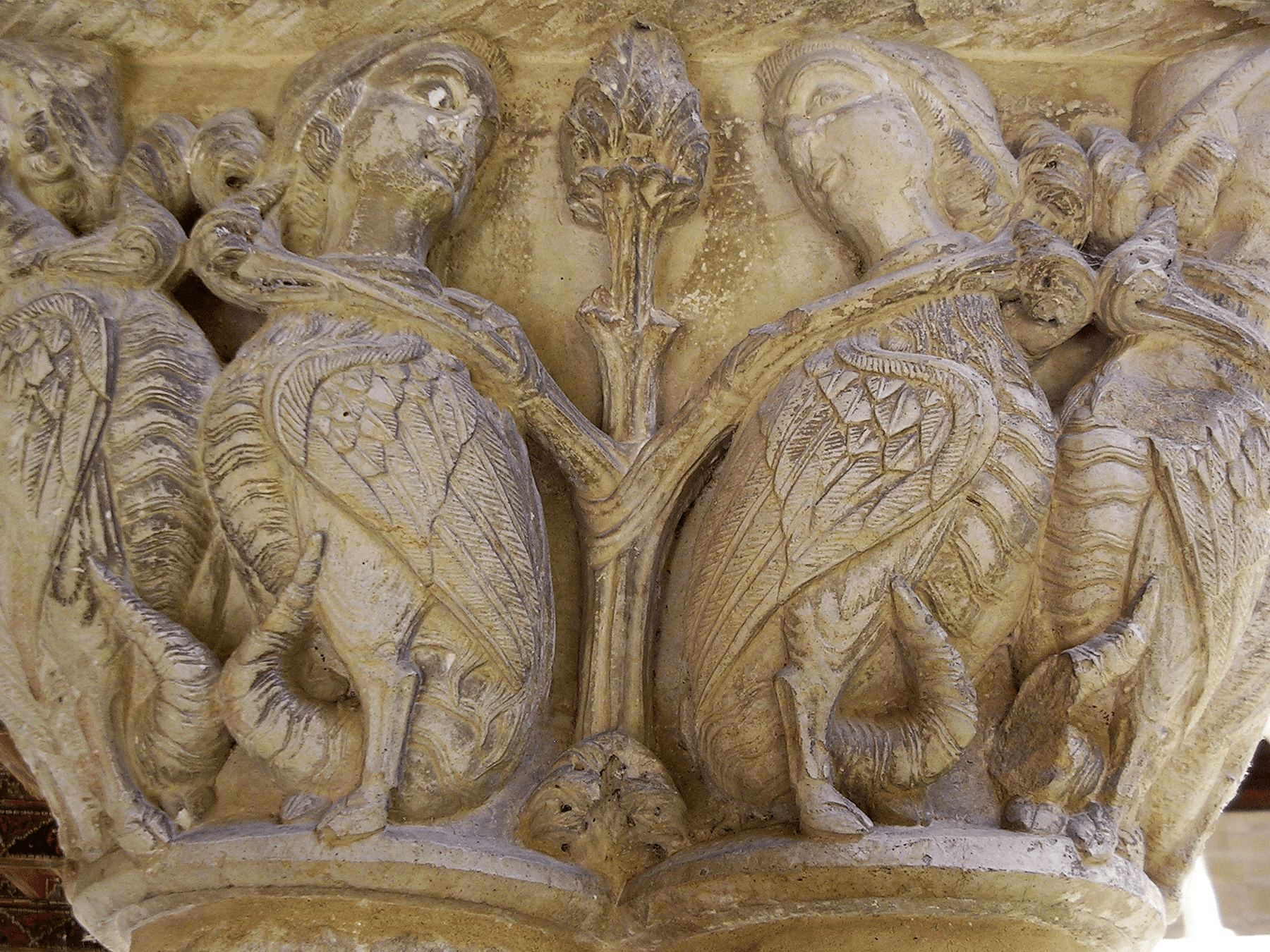

Capitel 7. Águilas Leoncéfalas

Las águilas leontocéfalas, con cabeza de león como su nombre indica, se muestran dispuestas dos a dos, y al tiempo que contraponen los cuerpos, afrontan las cabezas mediante un forzado giro de sus cuellos. Las alas, de gran envergadura, son comunes a las rapaces, y, a partir de los cuellos, densas melenas anuncian la cabeza del felino, especialmente definida por las guedejas y las fauces.

Su origen se encuentra en la mitología acadia donde encarna a un ave maligna llamada “Anzu”; un dios de la tempestad con pico en forma de sierra, cabeza de león y cuerpo y garras de águila. A excepción del pico, responde a la imagen del capitel de Silos. Resulta oscuro, no obstante, el proceso de cristianización de esta deidad acadia.

En el águila, como en casi todos los símbolos, hay que contemplar una ambivalencia de significados. Su remonte, que acerca al ámbito de lo divino, y su descenso que, por el contrario, aproxima a lo terreno y supone la atracción del mundo material.

Padres y teólogos, sin olvidar su poderosa elevación, advierten cómo se abate en la tierra, con extrema rapidez, impelida por la necesidad de alimento. Les resultó fácil, pues, encarnar en el águila el pecado de la gula; funesto, en su opinión, cuando se cernía sobre la conducta del monje.

A la vez y como contrapunto, por un lado, la elevación de su vuelo sirve de estímulo para romper las ligaduras con lo terrenal y elevarse hacia Dios; por otro, posee la facultad de mirar al sol directamente, sin pestañeos, como se supone que el justo puede contemplar la divinidad.

El león, con su propia ambivalencia, añade a la imagen negativa del águila un concepto genérico de mal que entraña la perversión por sí misma. En el polo opuesto, el positivo, es su coraje y sobre todo su vigilancia para no cejar en la búsqueda de Dios los que se suman y se integran plenamente en la contemplación divina encarnada en el águila.

CAPITEL 7. AGUILAS LEONCEFALAS

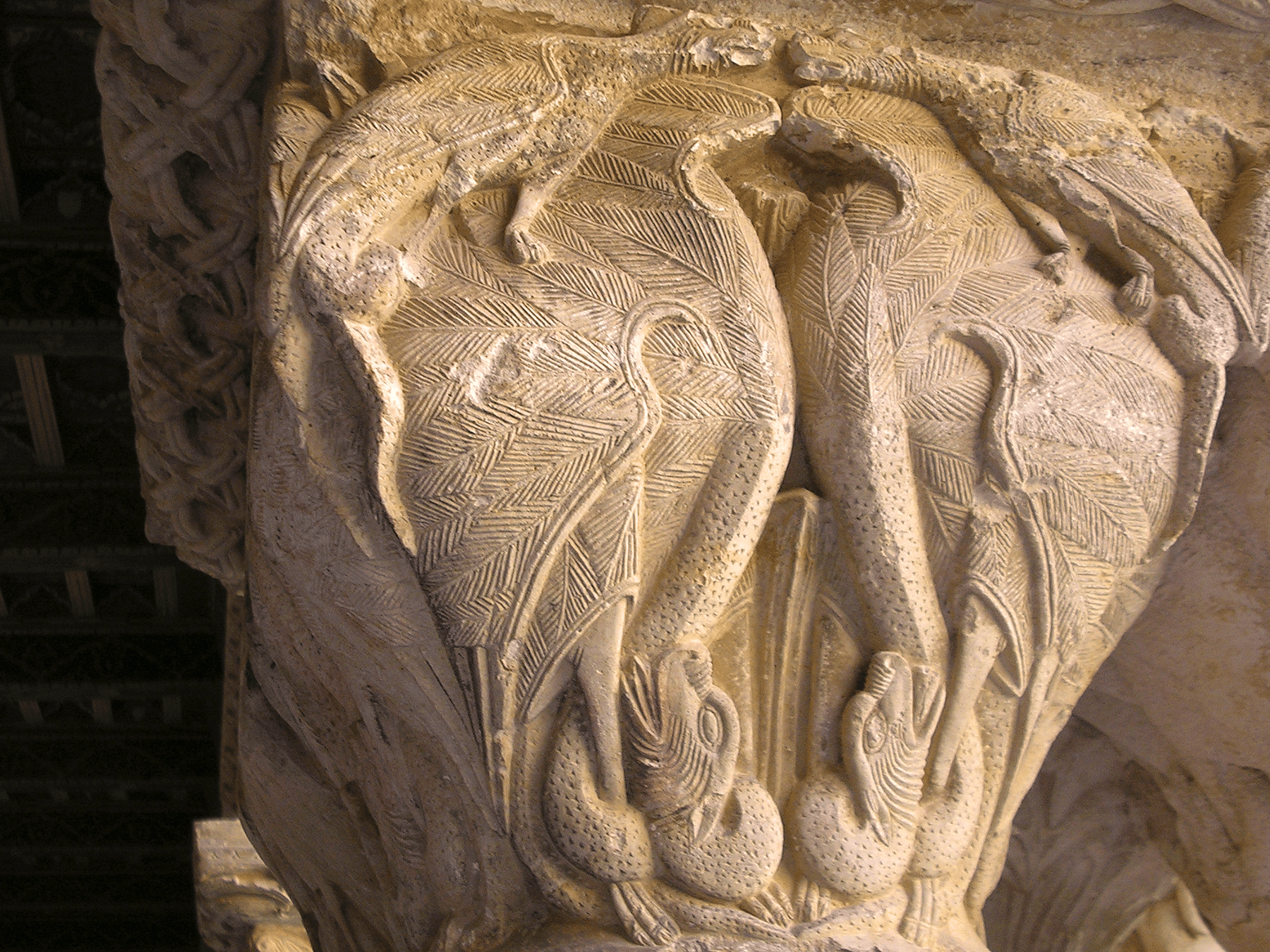

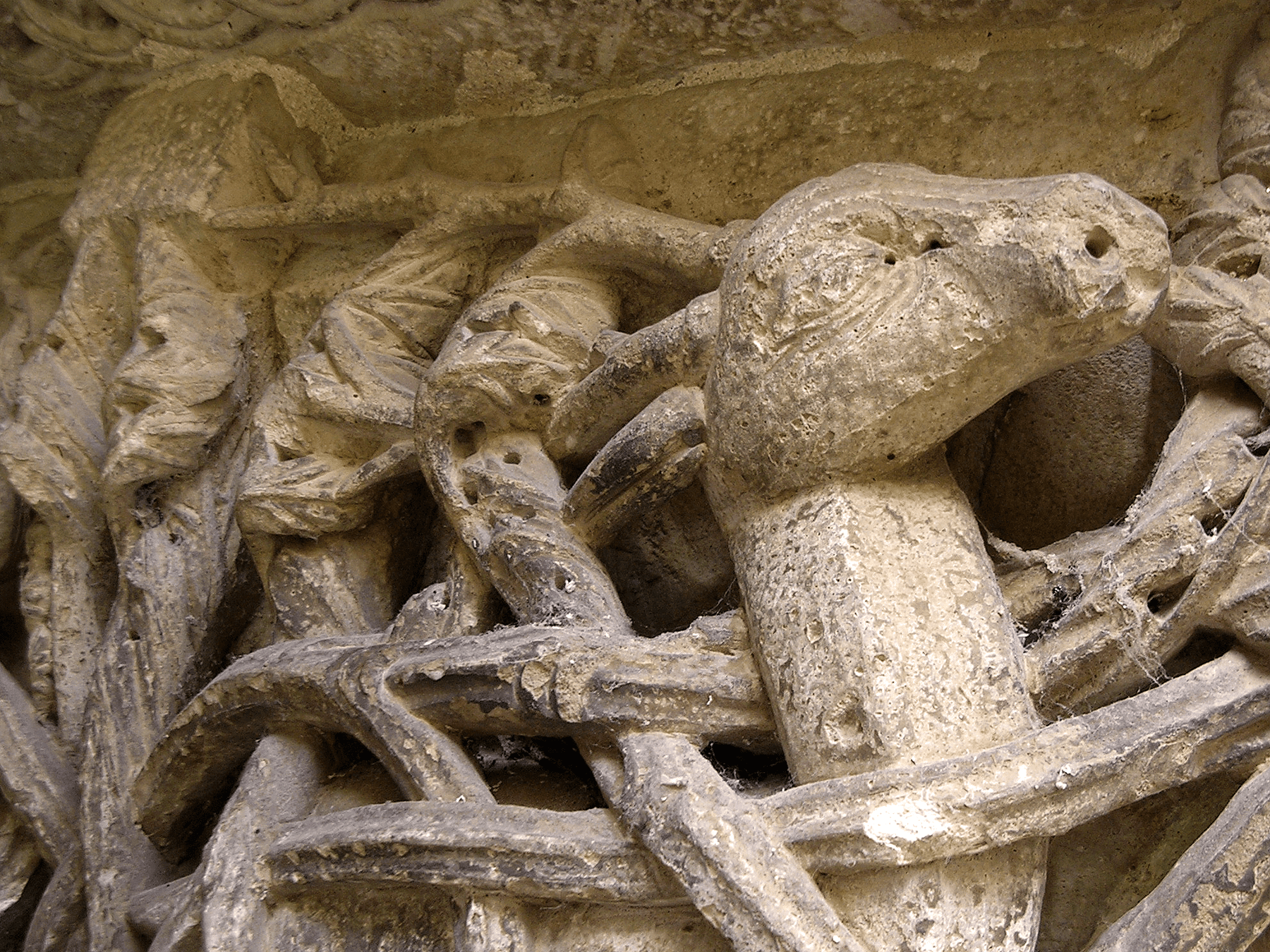

Capitel 8. Dragones Pajaros

El capitel quíntuple, eje del ala oriental del claustro, exhibe el tema del dragón a través de dos tipos de reptil superpuestos y diferentes.

El dragón inferior es un híbrido formado por un cuerpo de ave, de enorme tamaño, con cabeza, cuello y cola de saurio; en definitiva, un dragón-pájaro. La envergadura de las alas, así como su gran corpulencia, evocan una rapaz de gran talla; mientras el cuello, extremadamente largo, desciende, se enrosca en una de sus patas y dibujando una especie de meandro proyecta la cabeza hacia lo alto. Su garra pisotea, en tanto, la cola de serpiente que aparece entre las plumas posteriores.

El punteado de cola y cuello semeja la piel del saurio, y la cara refleja su fiereza mediante poderosas fauces provistas de grandes lenguas.

Encima, sobre sus dorsos, aparecen dragones más pequeños y convencionales, también alados, similares a los que acosan a los leones en el capitel número 4. Aquí, su cola se enrosca antes de caer sobre las alas de los dragones-pájaro.

El capitel se centra, aparentemente, en la figura del dragón, paradigma de Satán. Sin embargo, tan solo el pequeño reptil superpuesto se aproxima a la bestia infernal que compendia todos los vicios. En el dragón-pájaro inferior, por el contrario, el grandioso cuerpo de ave modifica el símbolo y sugiere, a la luz de interpretaciones teológicas, un desplazamiento hacia lo etéreo cercano a lo divino.

La figura de este dragón-pájaro, pues, en su ambivalencia, reflejaría la lucha interna del hombre entre materia (los caracteres reptantes de cara, cuello y cola) y espíritu (el cuerpo de ave); aunque el dominio formal del ave sobre el reptil parece incidir, con más insistencia en el triunfo de la gracia sobre el sello demoniaco de los pequeños dragones El dragón-pájaro esconde una invitación a la esperanza.

CAPITLE 8. DRAGONES PAJAROS

Capitel 9. Buitres

El buitre presenta sus rasgos más peculiares: cabeza pelada hasta el cuello, picos robustos y curvos, a veces gorguera, y cuerpos de gran tamaño que se recubren de alas largas y anchas. Las uñas largas y puntiagudas de sus garras perfeccionan la imagen. Adosan y oponen sus cabezas para picotearse bien los artejos, bien las alas.

En el Antiguo Egipto, el buitre simboliza la diosa-madre del cielo; y los naturalistas de la Antigüedad, evocadores del mito, recrean un ave, ajena al macho, siempre hembra, que se reproduce, sin sexualidad, gracias al viento. La fábula cristianizada posa al buitre sobre la piedra “eutocia”, originaria de la India, para evitar el dolor del parto. En el ave emerge la virginidad: es María. Y la piedra “eutocia” se erige en Cristo.

CAPITEL 9. BUITRES

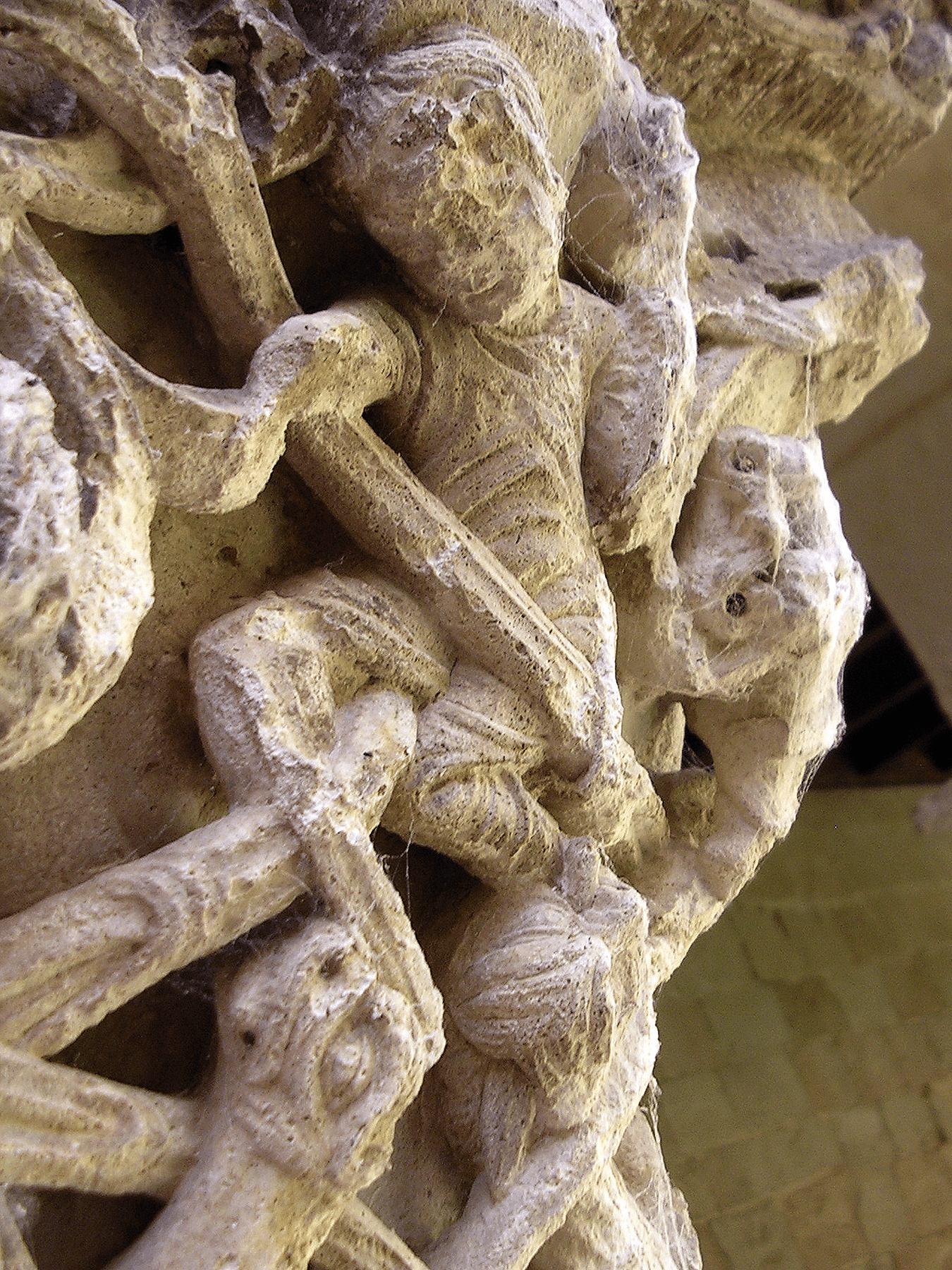

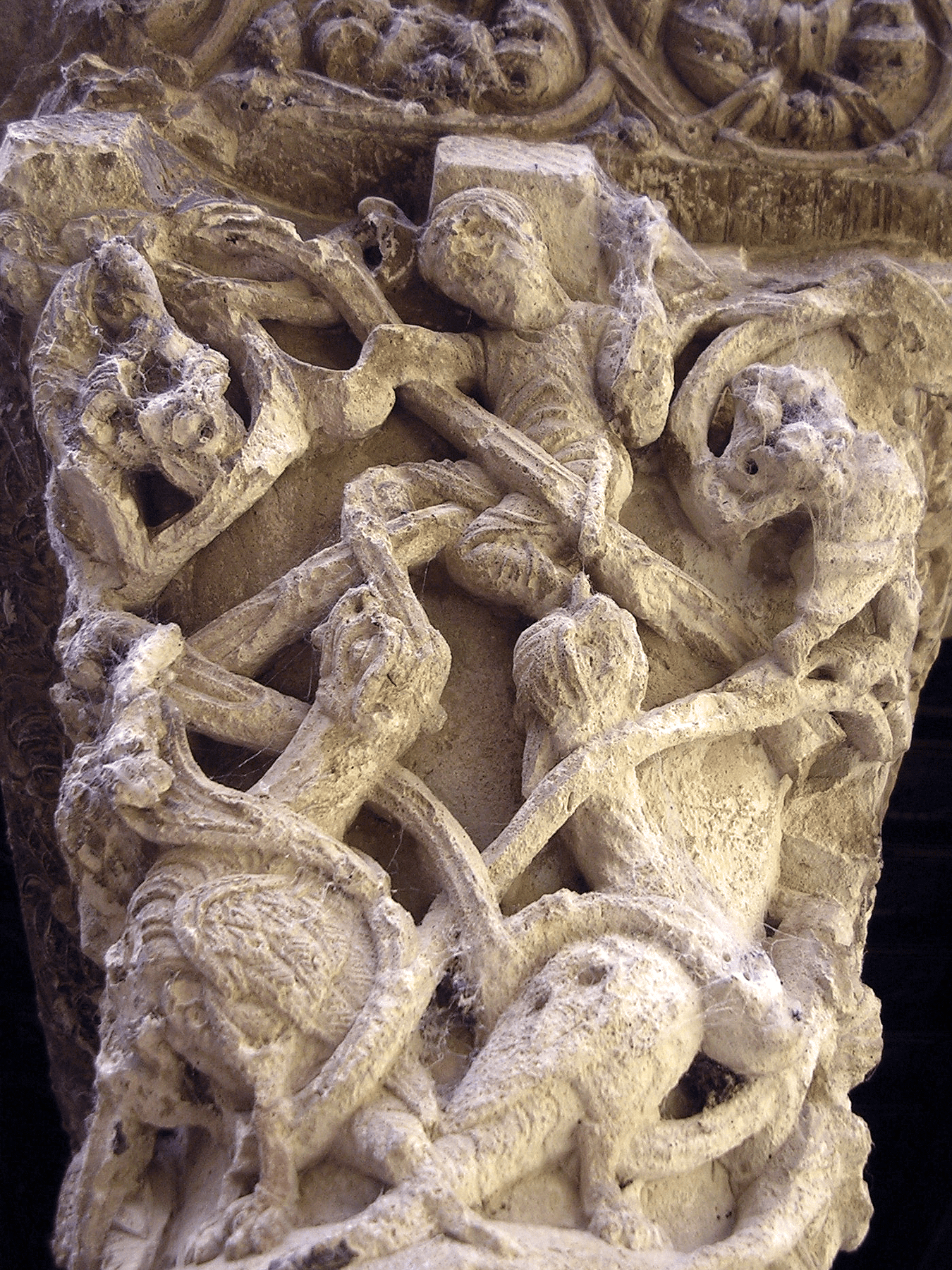

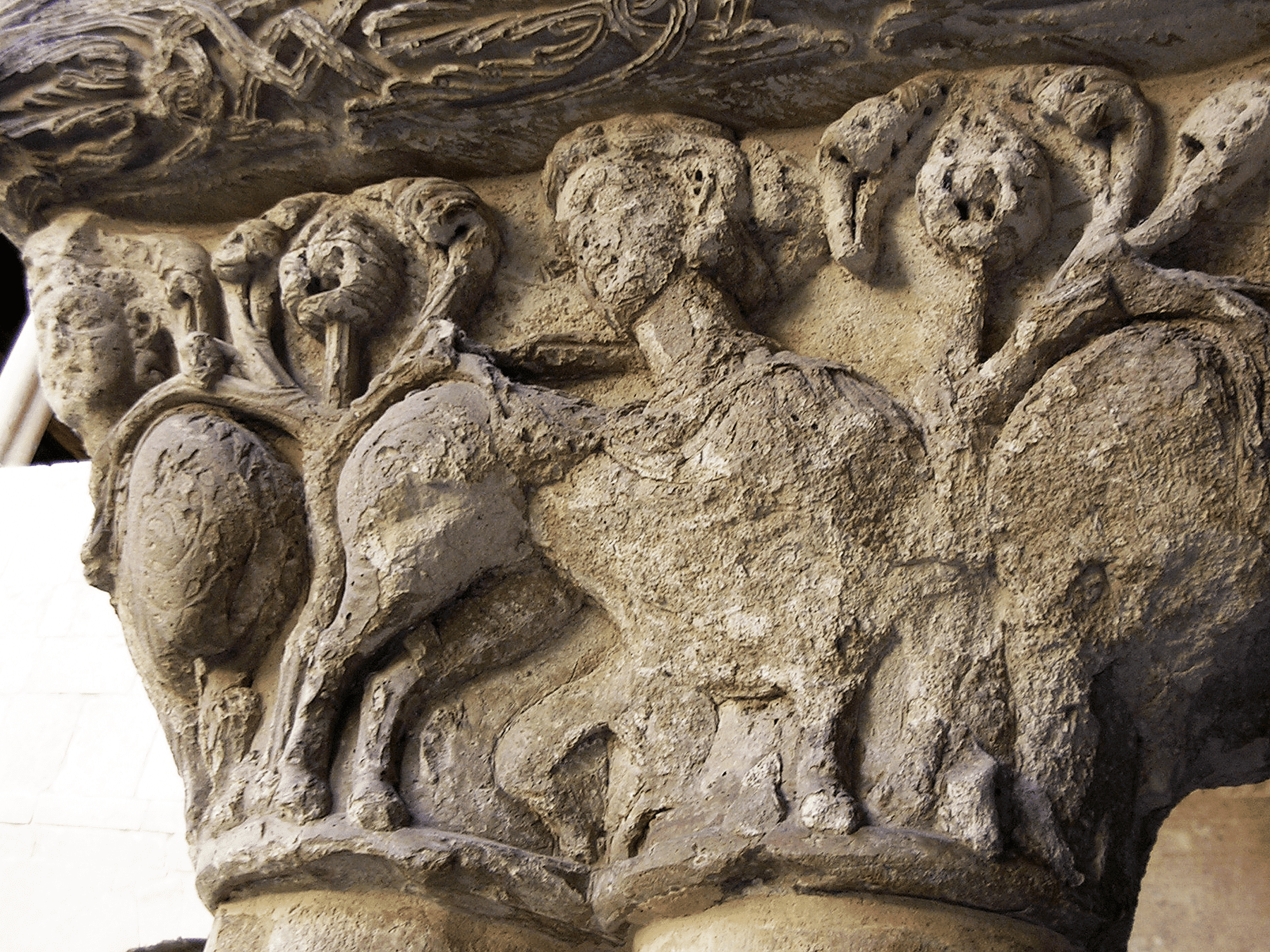

Capitel 10. Hombres cabalgando sobre cabras

Surgen en este capitel hombres desnudos, montados sobre cabras, que se atacan mutuamente con la ayuda de unas hachas.

Sus cuerpos, pese a la tosquedad de la talla, manifiestan la tensión de la lucha través de sus brazos, levantados y amenazantes, blandiendo las armas. Los contendientes aparecen en parejas, frente a frente; en cambio sus monturas, paradójicamente, con las cabezas en actitud de balido, se disponen en dirección contraria a la lid.

La anatomía animal, por su parte, muestra señas inequívocas de identidad: lanas, cuernos rectos y ubres; a pesar de que las alas de sus costados y unos largos rabos, insertos entre las patas, resulten impropios de su naturaleza.

La dualidad simbólica de la cabra oscila entre los vicios más degradantes, centrados en la lujuria, y la esperanza redentora, encarnada en el propio Cristo. Aquí, en Silos, intensifican su sentido lascivo los cuerpos desnudos de los jinetes. Y en contrapunto, la cabra es la víctima propiciatoria de los holocaustos por los pecados cometidos, circunstancia que inevitablemente la asemeja a Cristo redentor.

Los cabrunos, a simple vista, parecen arrastrar al hombre, en sus lomos, hacia los vicios de la carne. Sin embargo, dan la espalda a la lucha, y a sus alas, en esencia escaladoras, se suma la dirección ascendente de sus cabezas, bien señalando a “lo alto”, bien balando con furia ante la actitud aberrante de los jinetes.

De un modo u otro, este comportamiento responde mejor a su analogía con Cristo que a la idea de lubricidad. Y se comprende la representación del capitel: los combatientes personifican la lujuria; mientras que las cabras rubrican, por un lado, este marco de lascivia y, por otro, con sus alas y sus cuellos alzados, figuran la imagen del Salvador auxiliando al hombre para que se aleje de la concupiscencia.

CAPITEL 10. HOMBRES CABALGANDO

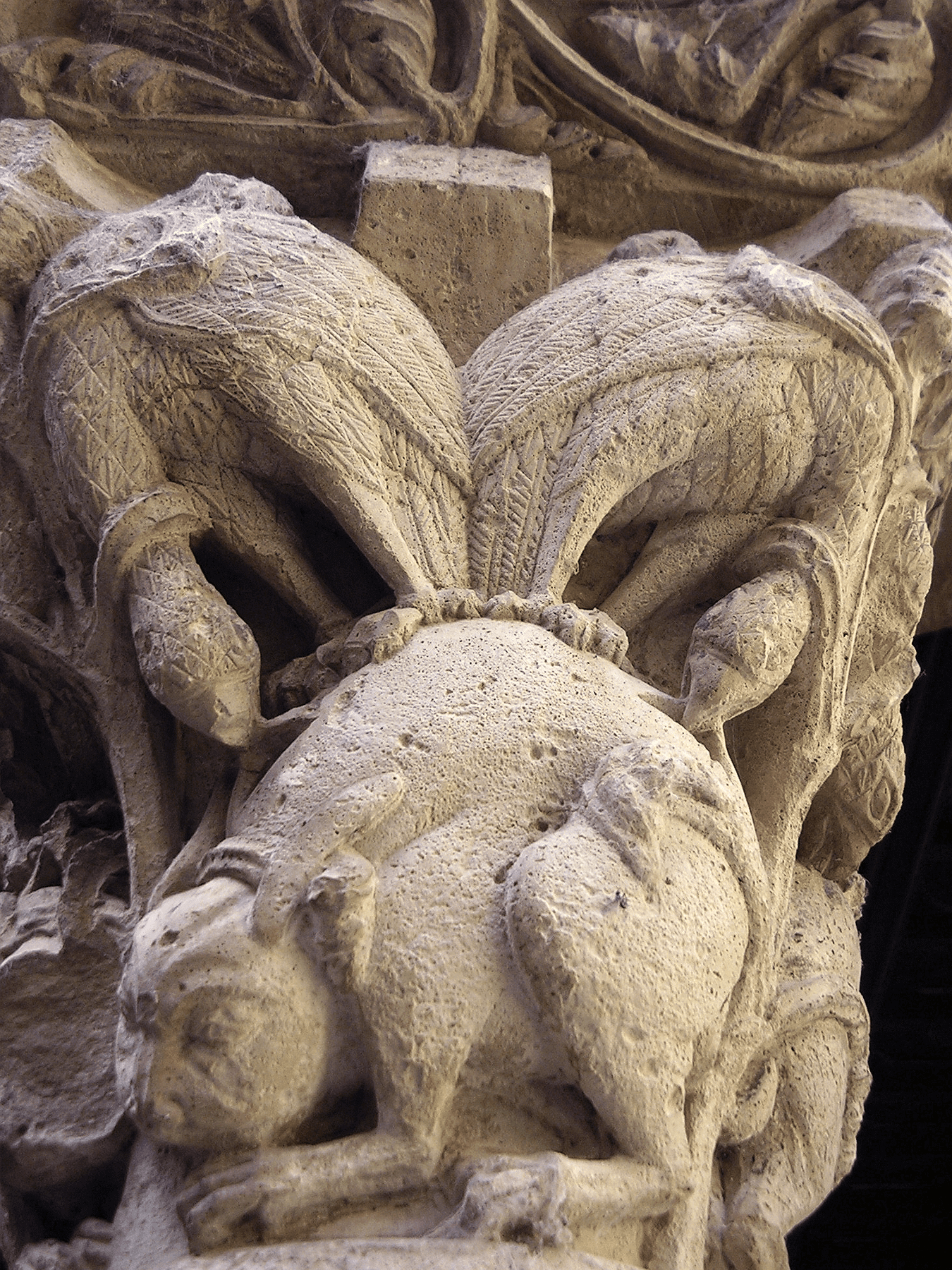

Capitel 11. Machos Cabríos

En el capitel contiguo, los machos cabríos comparten y ahondan el carácter lúbrico de las hembras por su actividad fecundante, reflejo de una sexualidad desbordada. Exhiben tan sólo su semblante y sus patas, mientras que el cuerpo adopta forma de ave en una simbiosis extraña y fabulosa, similar a la del dragón-pájaro. Las cabezas de los cabrunos, en descenso hacia el collarino, perfilan con nitidez sus barbas colgantes, sendos cuernos rugosos y las pezuñas, propias de macho ungulado. En tanto, por detrás de las alas, surgen unas colas de reptil, gruesas y anudadas, que serpenteando entre las patas terminan mordidas por los barbados.

La imagen maldita del cabro lujurioso, acentuada, si cabe, por la cola de serpiente, descubre, gracias a su simbiosis con el pájaro, un ser positivo y esperanzador. Las colas de reptil, en su potencial de vileza, quedan anuladas por el nudo y la propia mordedura del animal; y el cuerpo del ave, por si mismo, invita a que el hombre renuncie a las ataduras carnales en pro de un deseo de elevación, digno de alcanzar la plenitud.

CAPITEL 11. MACHOS CABRIOS

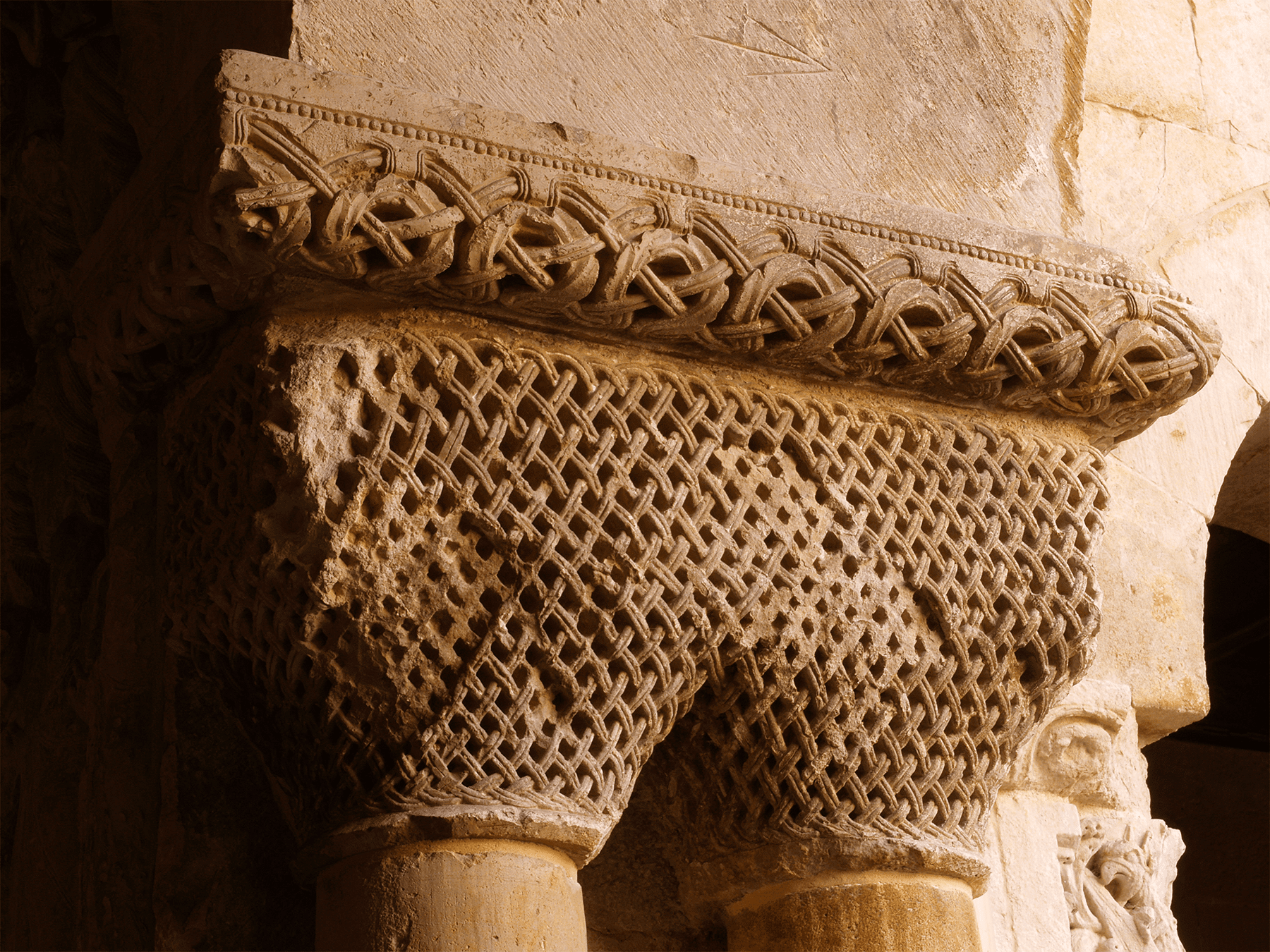

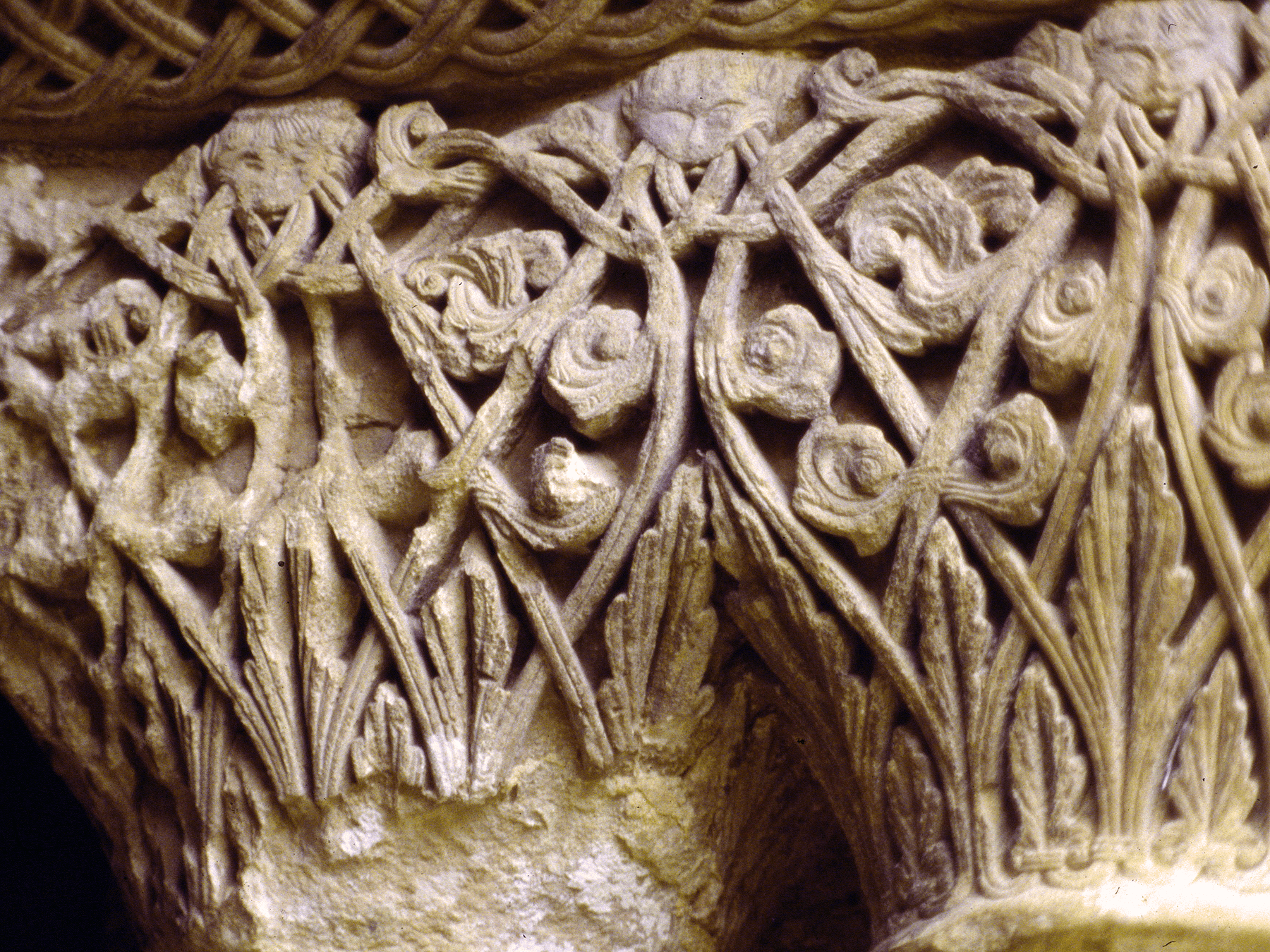

Capitel 12. Tallos Entrelazados

La temática vegetal del claustro, propiamente dicha, se inicia en capiteles de tallos entrelazados que expanden y enroscan palmetas crecidas a partir de un botón inicial. Los tallos, a su vez, surgen de unas hojas pinnadas y festoneadas, posadas en el astrágalo, de tamaños distintos; aunque, al mismo tiempo, broten de las fauces de unos mascarones pegados al ábaco.

La maraña y el entrelazo vegetal sería una nueva versión de las ligaduras del pecado; no obstante, las máscaras, por su carácter mágico defensor, supondrían la anhelada liberación de tan pesada carga.

CAPITEL 12. TALLOS

Capitel 13. Leones Enredados en Tallos

Aquí, los leones aparecen enredados en una maraña de tallos. Sus cabezas se acomodan a los caracteres propios del animal y a partir de la quijada, las melenas se adueñan de cuellos y pechos y se dispersan también por ancas y lomos. Los felinos elevan y apoyan las patas delanteras sobre sus propias colas, que surgen entre las extremidades inferiores, y sujetan con sus dientes la trama vegetal.

Dicho entramado, compuesto de tallos y pequeñas palmetas, se modela en forma de ondulaciones y lazadas y envuelve, sobre todo, la parte superior de los cuadrúpedos.

Ya en el campo de la alegoría, hay que jugar con la ambivalencia del animal.

Si se tratara del león pecaminoso, los entrelazados en círculo que envuelven sus cabezas evocarían las ligaduras del pecado y su castigo. Pero si el león trasluce la actitud de fortaleza y vigilancia necesaria al buen cristiano, las fieras, en este caso, dominarían los tallos con el poder de sus fauces e indicarían que se puede neutralizar el acoso del pecado con una fuerza similar a la del león.

CAPITEL 13. LEONES ENREDADOS

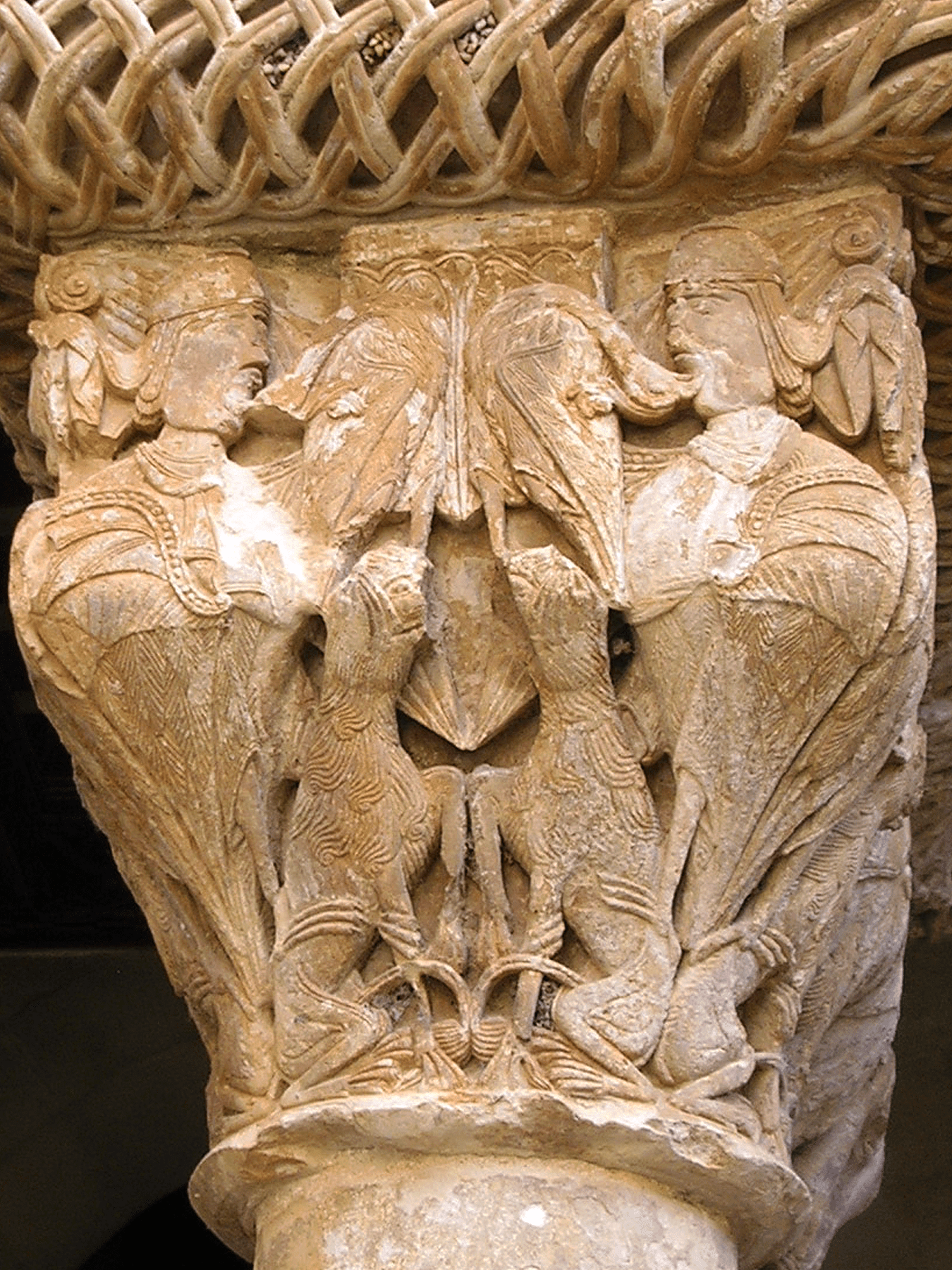

Capitel 14. Sirenas, Leones y Aves Fénix

Grandes sirenas pájaro, con cabeza de mujer y cuerpo de ave, encuadran una composición en cuyo eje central aparecen dos leones frente a frente, semiapoyados en el astrágalo, y dos aves fénix encima, posadas sobre sus cabezas. Las sirenas se asientan sobre los lomos de los leones; las aves fénix, aparte de apoyarse en las cabezas de los cuadrúpedos, torsionan violentamente sus cuellos para morder las bocas de las sirenas; y como nota inesperada, los leones ostentan rostros humanos.

La fama de las sirenas procede de la Odisea; obra de Homero donde el autor las sitúa en la Isla de las Sirenas, entonando sus bellos cantos para atraer y matar a los navegantes. Sin describir su apariencia, esboza un ser femenino, peligroso en extremo, germen de una imagen malévola ligada a la seducción de la mujer. Y en los siglos XI Y XII se muestran en forma de ave con cabeza femenina, tal como aparecen en el capitel silense.

En el ánimo de los teólogos caló el hechizo homérico de la sirena, cercano a los atractivos de la carne; y la ninfa se convirtió en la metáfora de la sensualidad, diestra en arrastrar al hombre por la senda del pecado. Embellecidas en el capitel de Silos con melenas, tocas al viento y clámides, anuncian la perdición del alma si, por debilidad o veleidades, el monje llega a encontrarse indefenso ante el engaño de la hermosura corporal.

Los felinos figuran rasgos antropomorfos, cincelados sobre sus fauces en el momento de engullirlos o regurgitarlos. Esta ambigüedad plástica podría encarnar el “mito del monstruo engullidor”, de origen egipcio, propio del león, que devora y vomita, al mismo tiempo, al hombre regenerado y preparado para una nueva vida. En términos cristianos supondría la recompensa a una actitud firme y vigilante, similar a la del león, ante el acoso del mal.

Las aves de la parte alta desvelan su identidad mediante el copete que recubre sus cabezas, aquí, en Silos, de hechura vegetal. En la Historia Natural de Plinio corresponde al ave fénix; un pájaro natural de Arabia cuyas plumas de múltiples y bellos colores se aderezan con un “copete de plumas” en la cabeza. Según la leyenda, el ave, cuando presiente su muerte, se incinera en el fuego y vuelve a renacer de sus propias cenizas. El mito, pues, en consideración de la patrística, a la par que ilustra la muerte y resurrección de Cristo, se vincula a la inmortalidad del alma.

Es muy significativo que en el capitel del claustro, con la forzada torsión de sus cuellos, picoteen e invaliden las bocas de las sirenas como lugar del que surge la perdición.

CAPITEL 14. SIRENAS, LEONES Y AVES FÉNIX

Capitel 15. Pelícanos

Los pelícanos entrecruzan sus cuellos, largos y delgados, para picotearse recíprocamente los muslos. Su porte, sus garras rematadas en uñas, los picos gruesos y curvos responden al aspecto de un ave de presa. Nada que ver con el pelícano real; mas en el arte de la Alta y Plena Edad Media se manifiesta en forma de rapaz.

Según antiguos naturalistas, los pelícanos, tras ver morir a sus crías, se desgarraban su cuerpo para que el goteo de la sangre devolviera la vida a los polluelos. Aquí, en Silos, se ensañan, en efecto, con los muslos. Y la historia del pelícano, cristianizada, se convirtió en alegoría de Cristo: Él también vertió su sangre en la cruz para que el hombre volviera a la vida mediante la remisión de los pecados.

“Llegué a ser como el pelícano en el yermo”. Es el grito de un hombre en soledad que, en los Salmos, implora a Yavé. El monje en el cenobio, lejos de lo mundano, se asimila, asimismo, al pelícano del yermo. Ambos son la imagen del solitario.

CAPITEL 15. PELÍCANOS

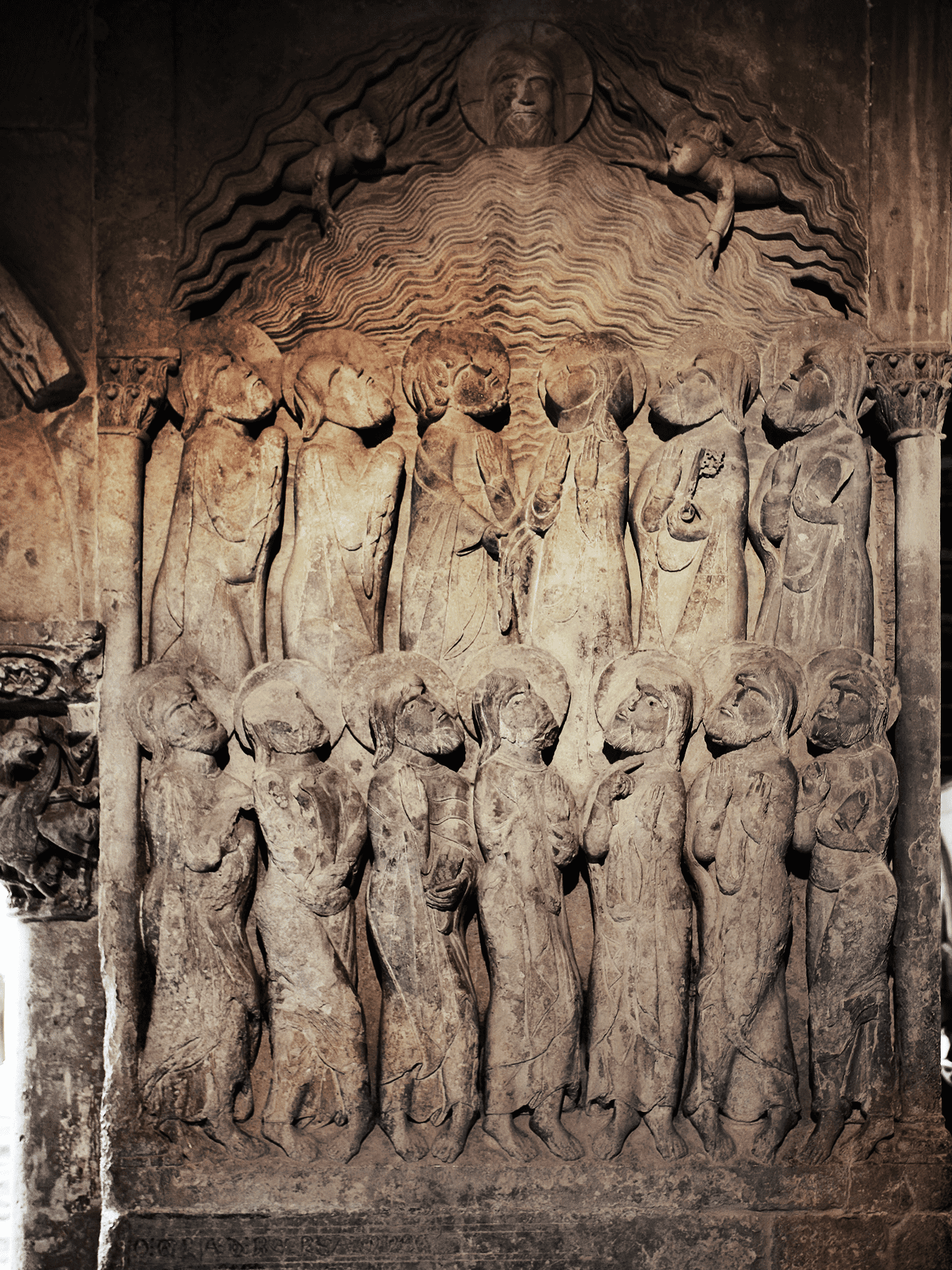

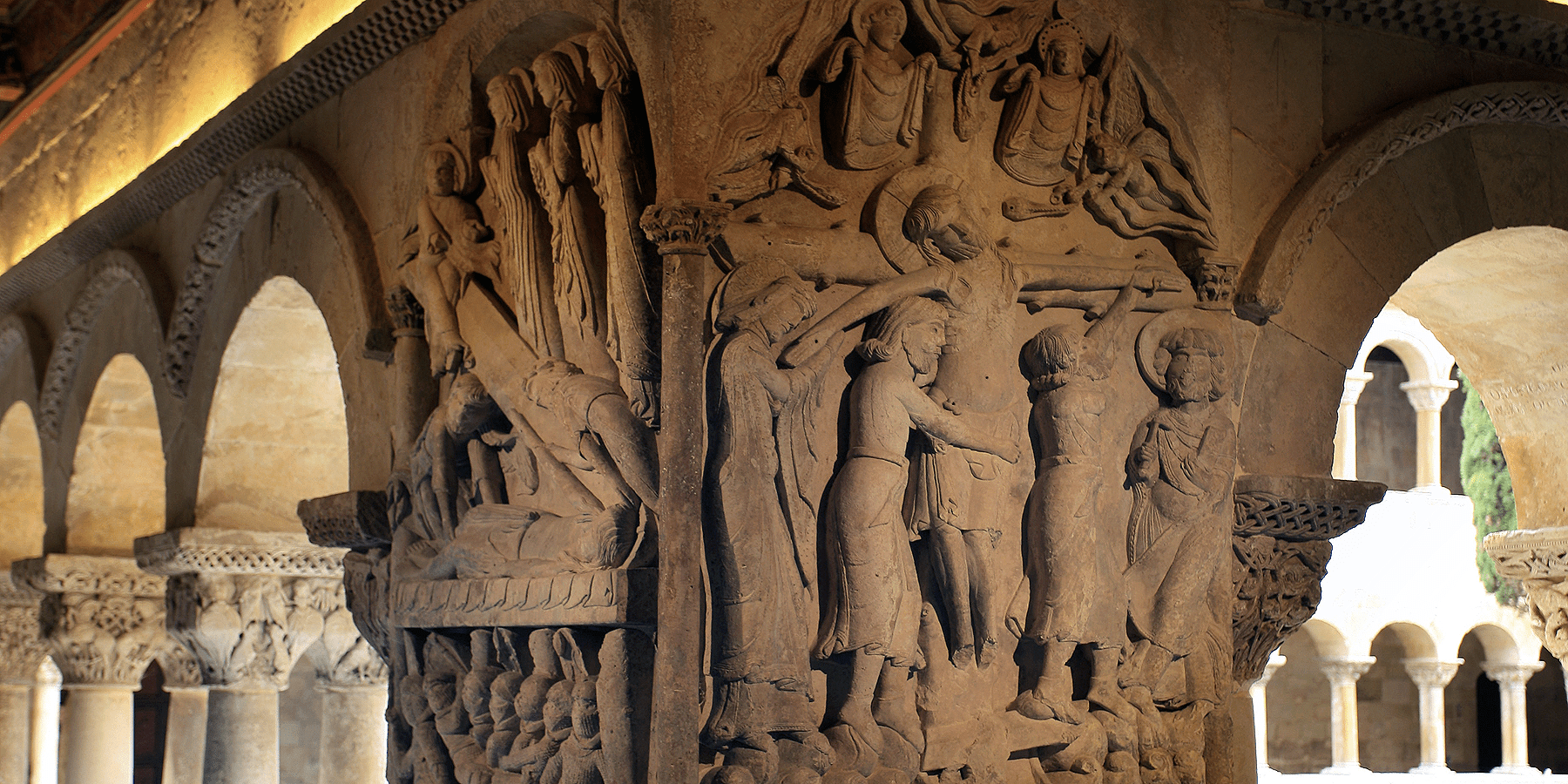

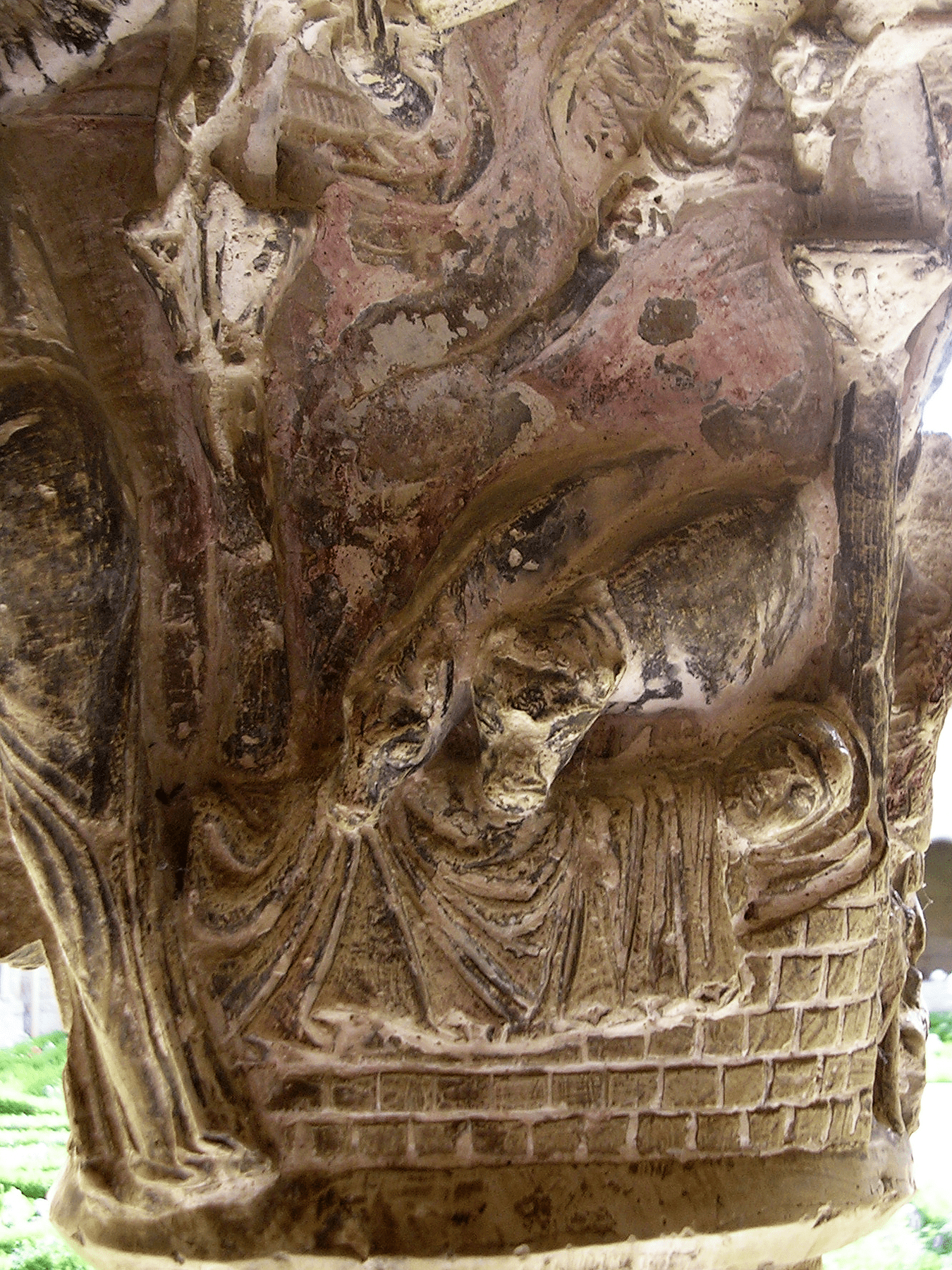

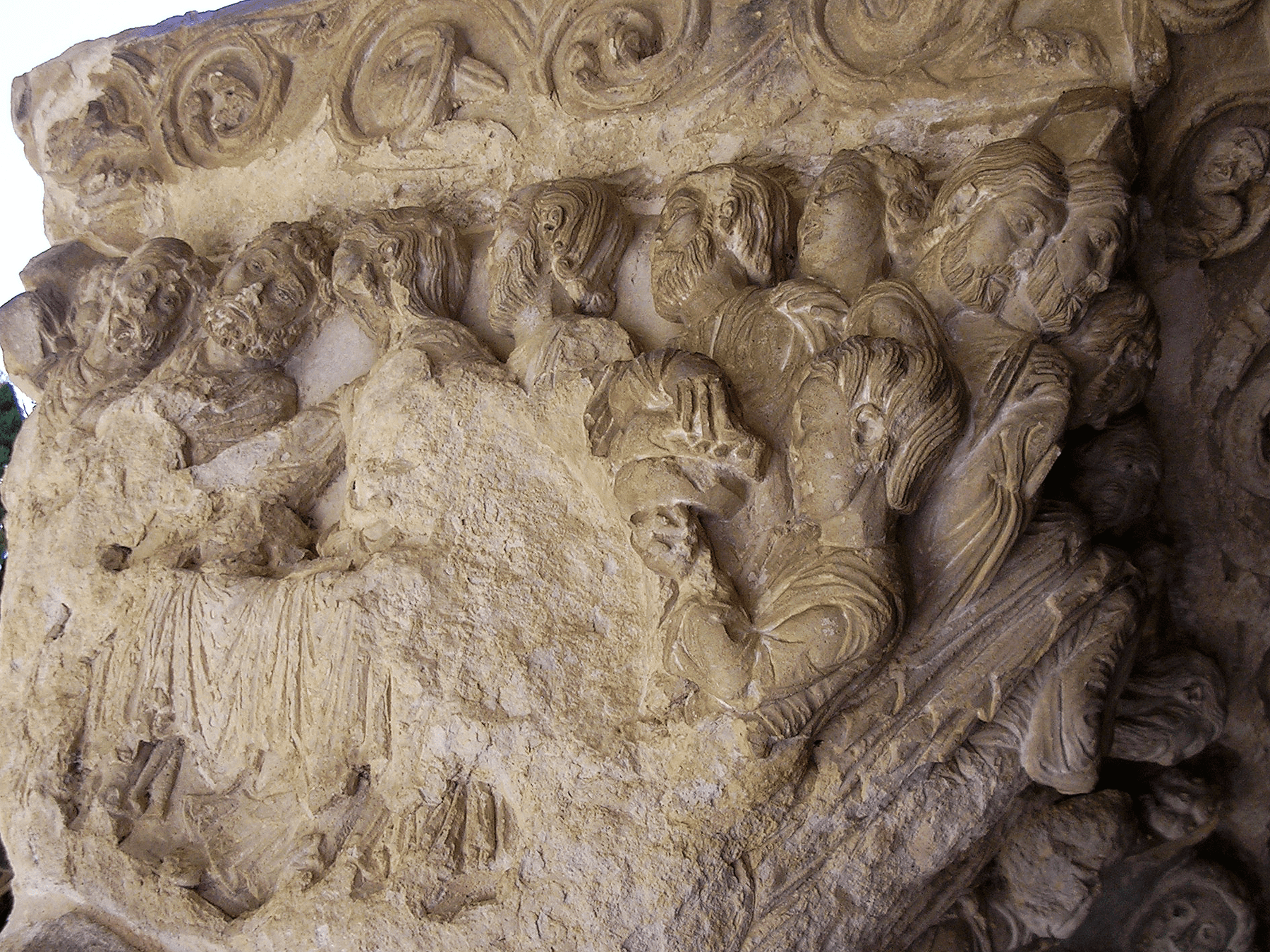

Entierro y Resurrección. La historia continúa, en el centro del relieve lindante, con el Entierro de Cristo. José de Arimatea y Nicodemo acomodan su cuerpo sobre una losa sepulcral recubierta por un lienzo. Una tapa en diagonal, formando ángulo con la losa, figura un sarcófago entreabierto; encuadra la escena del Entierro y define, juntamente con la losa, dos espacios, superior e inferior, dedicados a la Resurrección.

Las tres Marías y el ángel ocupan la parte superior: escenifican su llegada al sepulcro y el mensaje celestial anunciando la Resurrección del Maestro. En todas las figuras, la actitud de las manos, a pesar de su deterioro, refleja diálogo y emociones contenidas. El ángel señala el sepulcro vacío, sutilmente sugerido por la propia tapa entreabierta donde, además, se sienta el emisario divino. Al unísono, las mujeres interrogan y expresan su asombro con la mano izquierda, en tanto que la derecha, velada en muestra de respeto, sostendría los perfumes destinados a ungir el cuerpo del Señor.

Debajo de la losa sepulcral surgen los soldados de la guardia de Pilato, deslumbrados, casi adormecidos. Visten la indumentaria del guerrero propia del siglo XI, y su actitud paralizada ante la presencia del ángel – “se quedaron como muertos”- responde literalmente al relato del evangelista Mateo.

RELIEVES DEL NORDESTE: DESCENDIMIENTO, ENTIERRO Y RESURRECCIÓN DE CRISTO

Capitel 17. Cornejas, Leones y Caradrios

En este capitel, cornejas, leones y caradrios (ave simbólica con capacidades curativas y capaz de pronosticar el destino de un enfermo) entretejen un nuevo grupo de animales. Las cornejas, posadas en el astrágalo, intentan liberarse del peso de los leones, montados sobre ellas, prendiendo sus lomos con los picos, Los cuadrúpedos, con ademán devorador, aprisionan entre sus fauces las patas de otros pájaros, en esta ocasión caradrios, situados sobre ellos en lo alto del capitel; patas, por cierto, apoyadas en las testas de las cornejas. Y, por último, los propios caradrios curvan sus cabezas de dragón para dentellear los cuellos de los leones. Unos buitres en los ángulos inferiores se picotean los artejos.

El córvido refleja los rasgos más característicos de la corneja: pico robusto y curvo, especialmente en la punta, cola más bien corta y plumas en el muslo. El naturalista Eliano difunde que esta ave mantiene su pareja de por vida con amor y fidelidad, y cuando un cónyuge muere, el otro guarda viudedad.

La bella historia gozó de una amplia repercusión en la interpretación cristiana que, a similitud de la corneja, sustenta la vida monacal en la unión y fidelidad entre Cristo y la Iglesia, representada en el conjunto de monjes y, de un modo especial, por la figura de los abades.

En la cima del capitel aparece un nuevo tipo de pájaro: el caradrio. Su antecedente se encuentra en el chorlito real, en el caradrio griego, cuyos presuntos dones curativos atrajeron la atención de algunos eruditos de la Antigüedad y se adentraron en el campo de la alegoría cristiana convertidos en una curiosa fábula: ante una dolencia mortal, el caradrio aparta la mirada del enfermo; pero si percibe un mal pasajero, lo absorbe, remonta el vuelo hacia el sol y allí quema la enfermedad y la disipa.

La alegoría se traspone al propio Cristo que, al igual que el ave, borra las culpas, las dolencias pasajeras, no las irreparables, con su muerte en la cruz.

El caradrio, en su ambivalencia, es imagen de Cristo y, a la vez, animal impuro en el Antiguo Testamento. Ocurre lo mismo con la serpiente, de esencia inmunda, pero también símbolo de Cristo, según el Éxodo. Similitud suficiente para asociar ambos animales en las artes figurativas. En la Biblia se concibe a la serpiente en forma de dragón; de ahí que el ave, el caradrio, adopte cabeza de dragón, en ocasiones con cuernos como prueba de poder. Lástima que el deterioro del capitel impida percibir con nitidez la imagen del caradrio; aunque las testas de dragón, que resisten al degaste de la piedra, son las que permiten reconocer al caradrio.

La vida monástica, a través de la corneja, anuncia su compromiso, su fidelidad a Cristo que, como el caradrio, en su papel de Cristo-Juez, decidirá quién ha de vivir o morir. Los leones, con su actitud amenazante, intentarían romper vínculos entre la Iglesia (corneja) y Cristo (caradrio). Sin embargo, la vigilancia, implícita en la dualidad simbólica del león, debe servir de apoyo al triunfo de la lealtad a Cristo. Y los buitres, esquinados junto a las cornejas, reafirman el principio de castidad, inherente a la Iglesia, e implícito también en la actitud del córvido con su pareja.

CAPITEL 17. CORNEJAS, LEONES Y CARADRIOS

Capitel 18. Hoy desaparecido

Representaba a los 24 ancianos del Apocalipsis de San Juan.

CAPITEL 18. HOY DESAPARECIDO

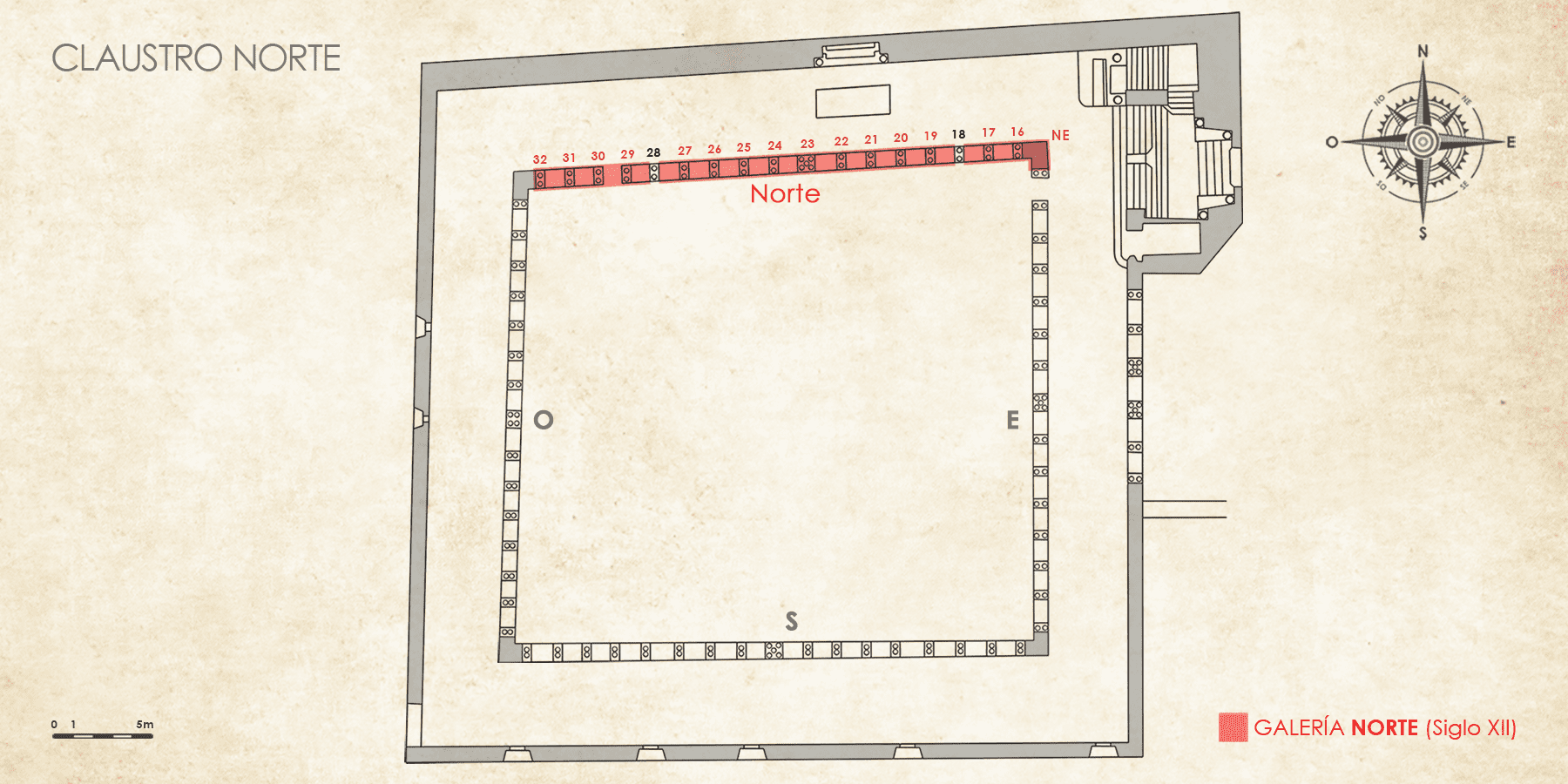

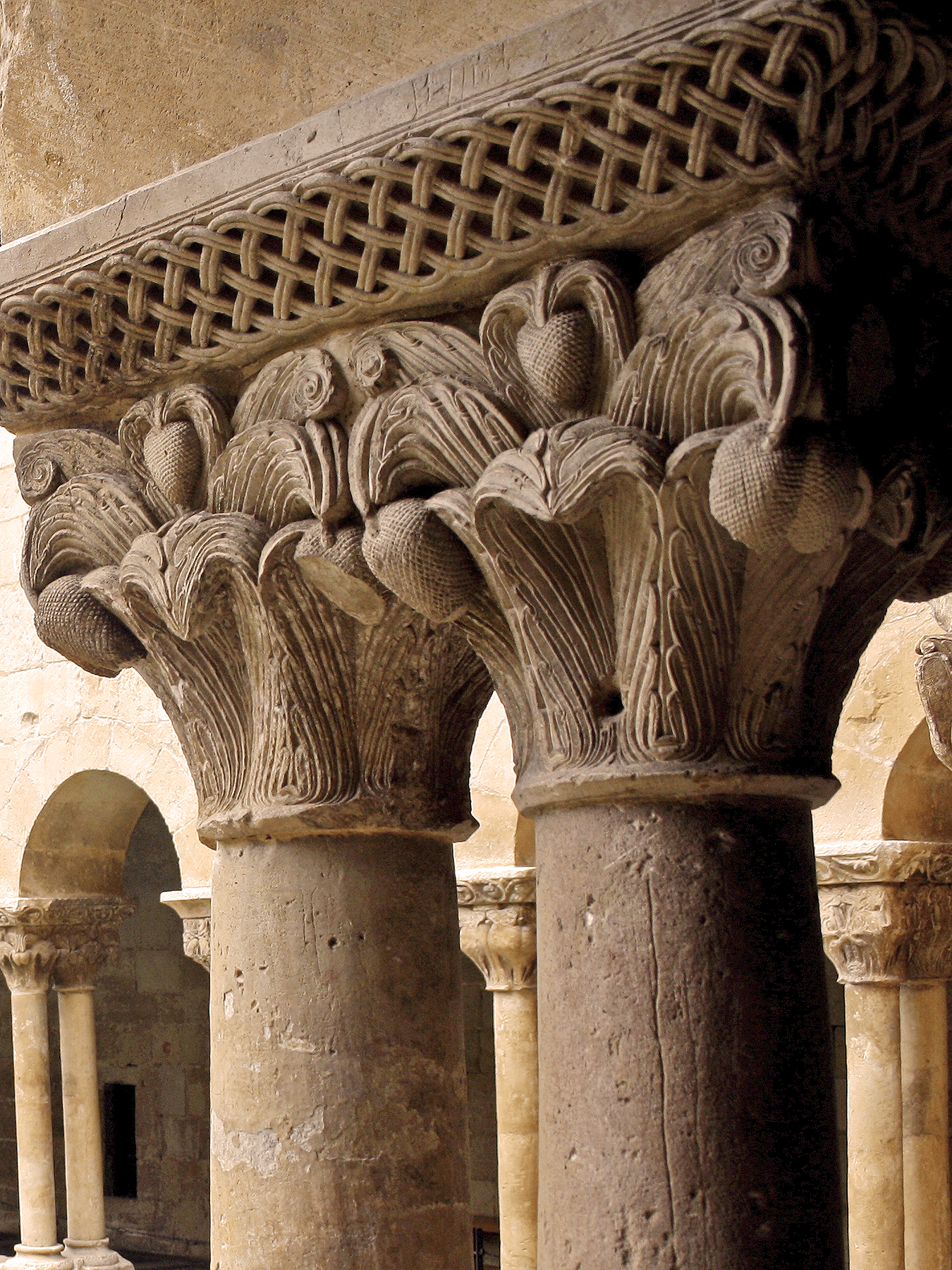

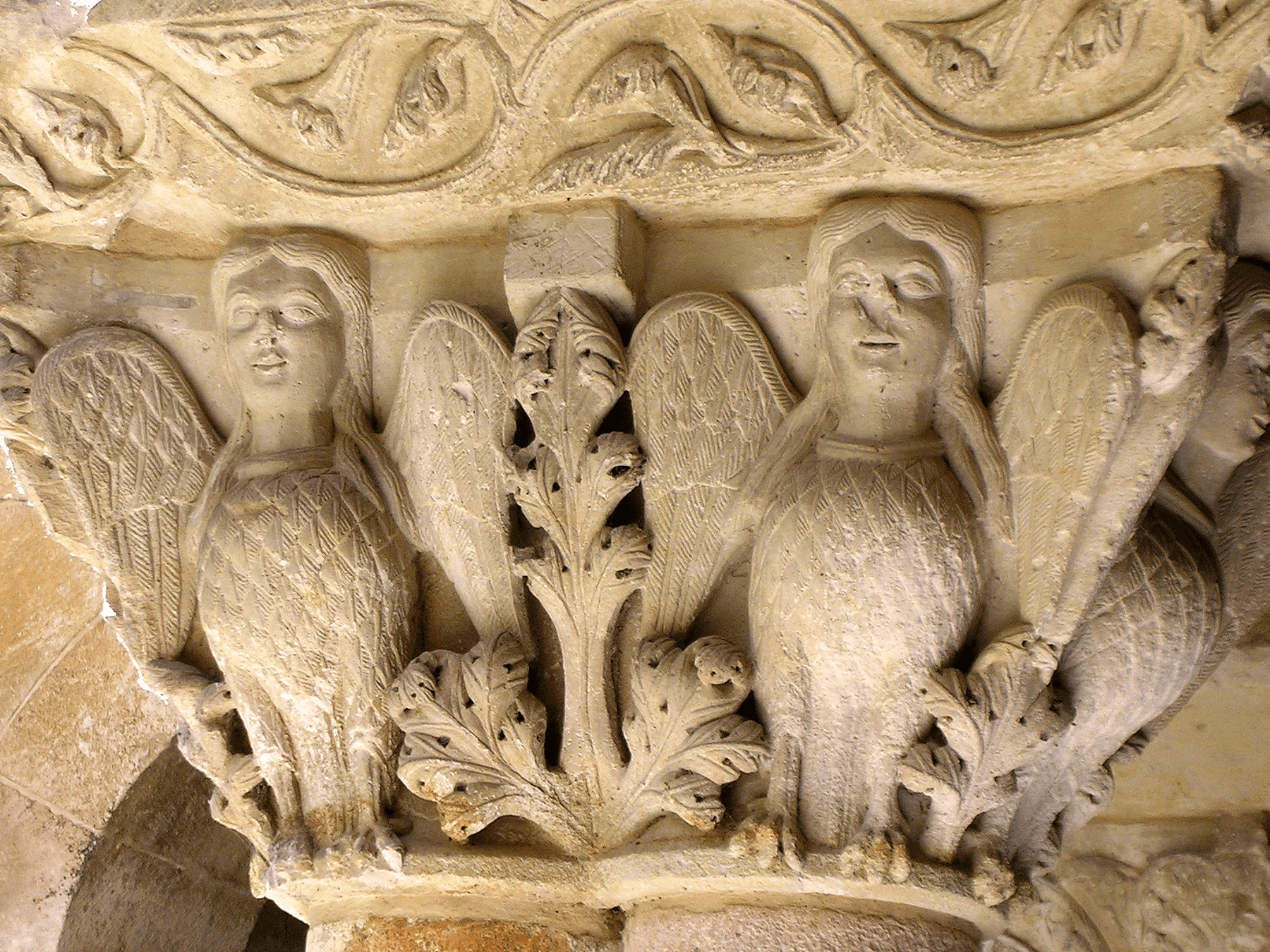

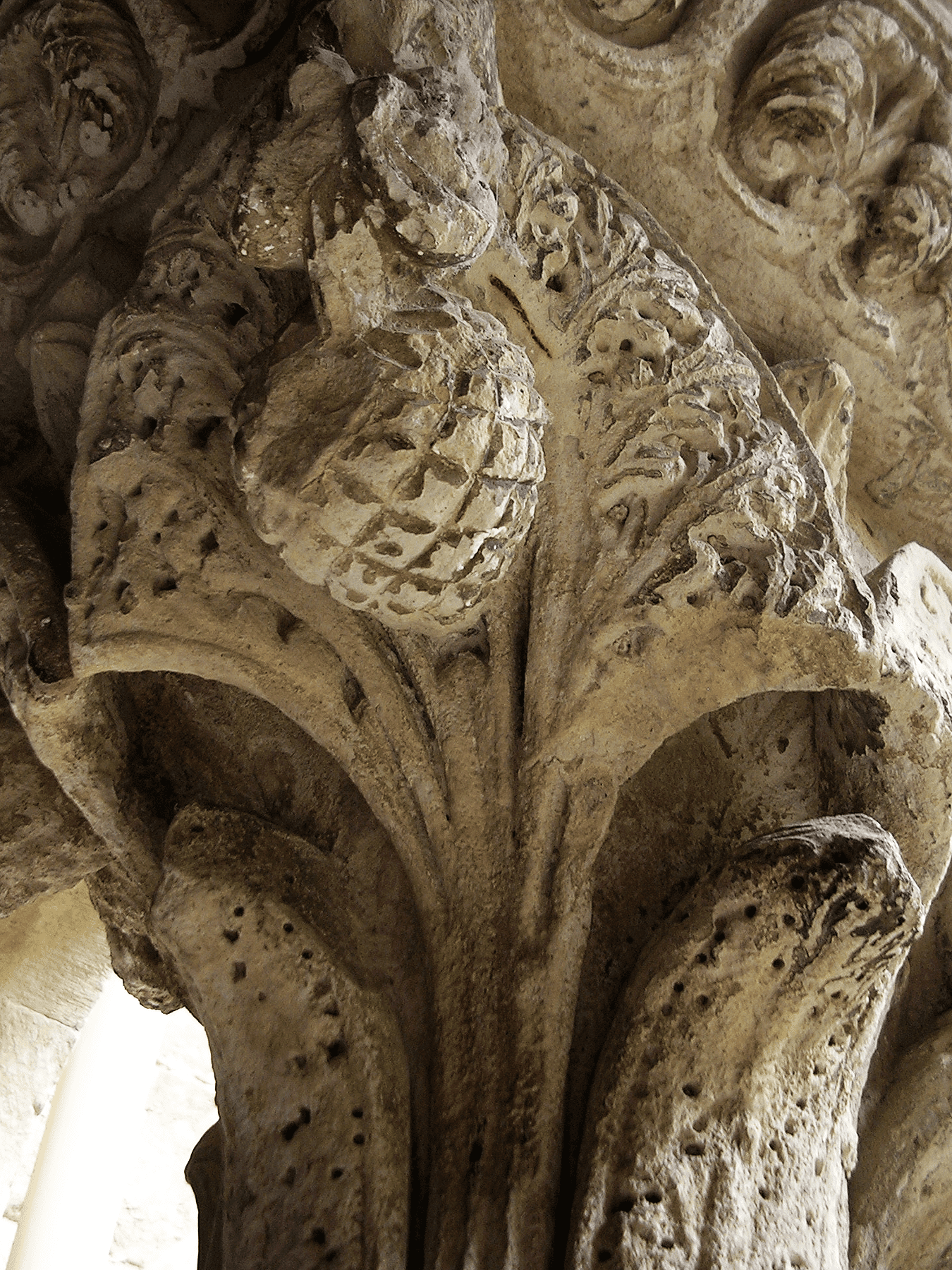

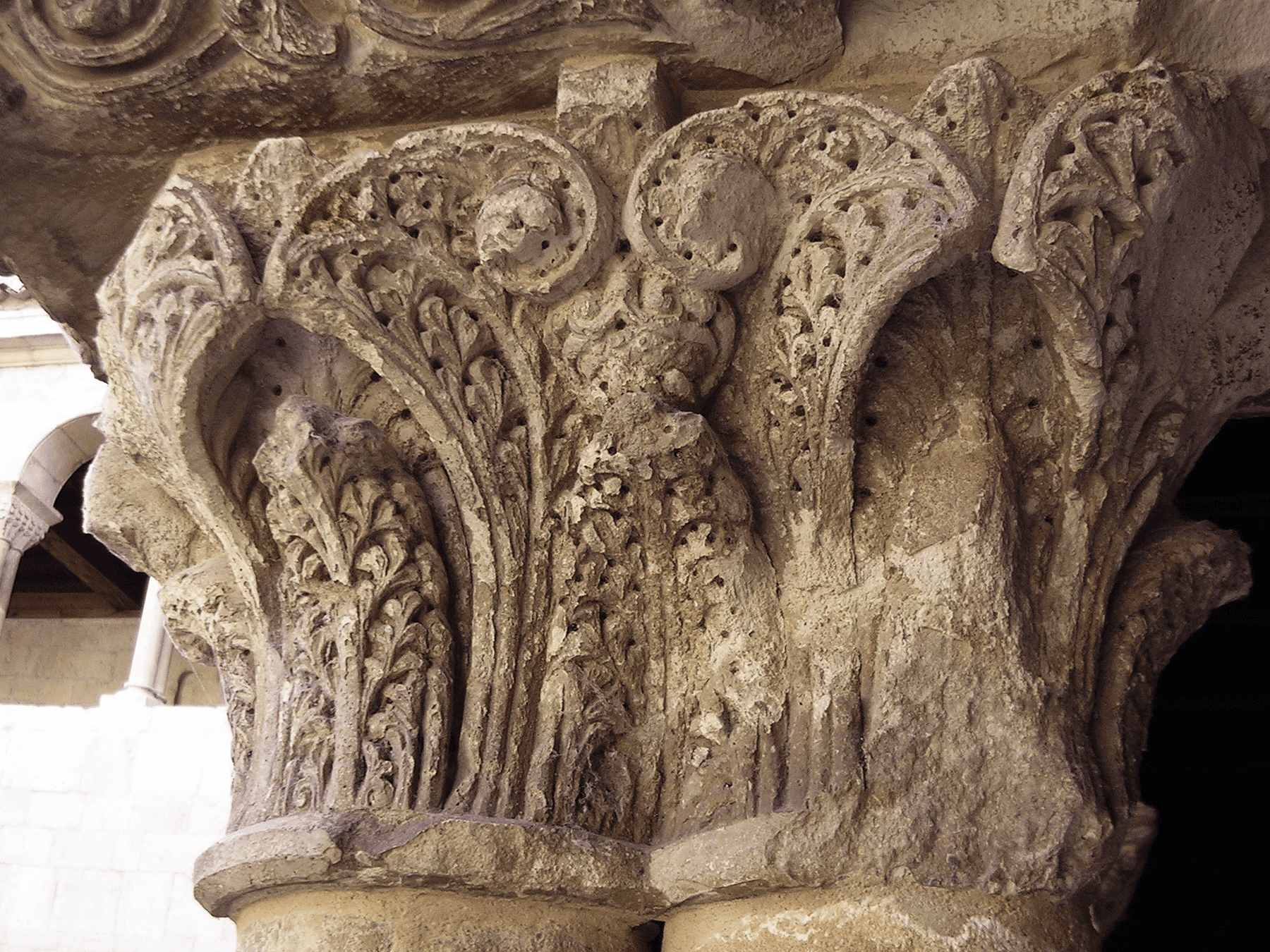

Capitel 19. Cesto de Hojas de Acanto

En el ala septentrional del claustro comienzan a surgir, con cierta reiteración, composiciones inspiradas en los antiguos capiteles corintios, formadas por hojas de acanto.

En Silos, tales cestos, con un marcado carácter geométrico, presentan con frecuencia hileras de hojas superpuestas, con volutas de ángulo en su parte superior, que se muestran festoneadas y con unos hilillos salientes como presuntos nervios. Los ápices se engrosan con notoriedad; algunas veces se pliegan sobre sí mismos y, en ocasiones penden frutos en forma de bayas o de falsas drupas.

CAPITEL 19. CESTO DE HOJAS

Capitel 20. Sirenas y Serpientes

Grandes sirenas pájaro se adueñan por completo del capitel. Oponen sus cuerpos mientras giran y afrontan las cabezas, y las alas posteriores resaltan sobre un fondo vegetal de gruesas pencas y hojas de gran tamaño rematadas en voluta.

Responden al arquetipo de cuerpo de ave y cabeza de mujer, con melena desgreñada como signo de su impudicia; acaso acentuada con un adorno textil y un collar rodeando sus cuellos. Pero ostentan, asimismo, cuerna y pezuñas de ungulado, como las cabras y los machos cabríos, presuntamente con el fin de ahondar en su condición de incitadoras de la carne.

En el pensamiento de los eremitas, la mujer encierra el veneno de la serpiente, preñado de vicios carnales. Estas sirenas, sinónimo de la Eva tentadora, sugieren una idea similar: de sus bocas, de su interior, salen serpientes, de lengua trífida, que descienden por las alas; indicio del estrecho vínculo existente entre el germen de la tentación, el ofidio, y la tentación misma concretada en los cantos seductores de las sirenas.

No obstante, la interpretación simbólica de la serpiente resulta mucho más compleja. En recuerdo de la “serpiente de bronce” del Éxodo, se convierte de modo unánime en prefigura de Cristo, y se integra así en las equivalencias de vida e inmortalidad. Ya se percibió en el caradrio.

Pero más aún, los saberes de la Antigüedad desentrañan caracteres de la sierpe que difícilmente pueden ser ignorados en el ámbito de la alegoría cristiana. Y sirva como ejemplo el naturalista Plinio cuando refiere cómo el reptil, frente al ataque del hombre, preserva con ahínco su cabeza, aunque termine entregando a la muerte el resto del cuerpo. Modelo, pues, de prudencia ante la tentación, puesto que prevalece la salvaguarda del espíritu (la cabeza) sobre la posible quiebra de la carne (el cuerpo).

Una gran lección para la vida monástica. Y los Santos Padres, ante esta peculiaridad, inevitablemente recordarían el consejo de Cristo a sus discípulos: “sed cautos como serpientes e inocentes como palomas” (Mateo 10, 16).

CAPITEL 20. SIRENAS Y SERPIENTES

Capitel 21. Cesto de hojas de Acanto

En el ala septentrional del claustro comienzan a surgir, con cierta reiteración, composiciones inspiradas en los antiguos capiteles corintios, formadas por hojas de acanto.

En Silos, tales cestos, con un marcado carácter geométrico, presentan con frecuencia hileras de hojas superpuestas, con volutas de ángulo en su parte superior, que se muestran festoneadas y con unos hilillos salientes como presuntos nervios. Los ápices se engrosan con notoriedad; algunas veces se pliegan sobre sí mismos y, en ocasiones penden frutos en forma de bayas o de falsas drupas.

CAPITEL 21. CESTO DE HOJAS

Capitel 22. Águilas

Semejan buitres picoteándose los artejos. Sin embargo, son águilas reales puesto que sus cuellos son más cortos, menos estilizados, y las plumas llegan a invadir sus caras. Ha desaparecido, en suma, el cuello largo y la cabeza implume, rasgos peculiares del buitre. Encima, otras aves, en dirección opuesta a las inferiores, aparecen desmochadas por el deterioro, e irreconocibles, precisamente por el desgaste de sus cabezas.

Como ya se ha comentado, el águila, por su rápido descenso a tierra en busca de la presa, invita al recuerdo de un apetito desenfrenado, parejo a la gula. Mas, en su ambivalencia, a través de su poderoso remonte a los cielos, evoca también la idea de elevación que aproxima a lo divino.

CAPITEL 22. ÁGUILAS

Capitel 23. Sirenas y Tórtolas. Leones y Caradrios

En este capitel quíntuple del ala septentrional surgen dos temas distintos aparentemente disociados: grupos de sirenas y tórtolas y un intrincado relieve de animales, en el que predomina la figura del león, que ocupa la cara del capitel más próxima a la tumba de Domingo Manso, futuro Santo Domingo de Silos.

Este relieve dispone a los animales en tres hileras superpuestas. En la inferior, unos leones pareados, de rostro afable, casi sonriente, se posan sobre sus patas traseras y prenden, entre sus ancas, largos cayados que, en resalte sobre el cuerpo, ascienden tras sus cabezas, se curvan y terminan en forma de voluta junto a las patas de los felinos situados encima. A la par, las colas asoman tersas por el dorso; pero concluyen pronto en un arqueo de estrías que alcanza y aprisiona el bastón. Bustos de leoncillos diminutos se alojan bajo estas estrías y agarran los cayados, con manos de apariencia más humana que animal.

En el friso intermedio aparece de nuevo la figura del león emparejada, apoyando esta vez sus patas delanteras sobre los báculos, mientras sostienen las traseras en las cabezas de sus congéneres. También con rostros humanizados, mordisquean unos tallos que descienden hasta los báculos. Termina la secuencia con unas aves, muy estilizadas, cuyo cuerpo reparte su peso entre los lomos y las cabezas de los leones intermedios a los que picotean la frente. Sus caras serpentiformes descubren, de nuevo, al caradrio.

Los leones con báculo de la hilada inferior podrían representar al propio Domingo Manso. El león es símbolo de vigilancia; virtud notoria en Santo Domingo de Silos, atento siempre a las necesidades espirituales de su comunidad. El cayado es el emblema del “pastor”, calificativo destinado al abad en la Regla de San Benito. Y, por último, los leoncillos cobijados en la cola, asidos al báculo, evocan a los monjes, discípulos y compañeros de Domingo, aferrados a la protección y guía de su admirado abad.

Los leones intermedios ofrecerían en su dualidad simbólica la lucha del Santo por discernir con acierto cuál era el camino de la perfección. Reflejan, pues las fuerzas del maligno anuladas por el coraje y la fuerza interior del santo, también implícitos en el animal.

En lo alto planea el caradrio; el pájaro-Cristo, sanador y juez. Parece agredir al león con las mandíbulas. Pero no lo esquiva; se posa en él. Luego ha realizado la selección del enfermo, tal como cuenta la leyenda, y le encamina a la curación, hacia la ventura eterna. En definitiva, el relieve se limita a reflejar cómo los monjes, bajo la salvaguardia de su abad, llegan a alcanzar la salvación.

En los restantes capiteles del conjunto, aves más bien pequeñas se posan sobre unas sirenas-pájaro contrapuestas, aunque giren y sitúen las cabezas frente a frente. Estas aves amordazan con una de sus patas las bocas de las sirenas; pero asimismo vuelven las cabezas con el fin de mordisquear las orejas de una carátula, adosada al cimacio, en el eje central del capitel. Las aves, de cabeza pequeña, alas puntiagudas y colas bastante largas, semejan tórtolas; aves cuya simbología engarza a la perfección con el prototipo de monje.

A partir de saberes y tradiciones infiltrados por los naturalistas se subraya en la tórtola su monogamia y su vida en soledad al arrimo del desierto. Es monógama al igual que la corneja, pero se diferencia de ella por su carácter solitario. Los Padres, pues, glosan su condición de ave casta, y su querencia por los parajes solitarios; atributos ambos, castidad y abandono del mundo, imbricados en los pilares de la vida monástica. En el capitel, las tórtolas, figura del casto, sellan con sus patas las bocas de las sirenas, justo la fuente de sus seductores cantos y posible fuente de perdición para el solitario, para el monje. Y, a la vez, mordisquean los oídos de los mascarones, lugar por donde se perciben los sonidos; pero estas máscaras, lindantes con lo mágico, anuncian tanto la existencia de poderes maléficos como la posibilidad de invalidarlos.

Los dos relieves, sirenas y leones, aunados en un solo capitel, trasmiten a la perfección la conducta de Santo Domingo de Silos. En la soledad de su monasterio, es el hombre justo, firme ante las tentaciones de la carne y en el ejercicio de la virtud. Y también el monje capaz de dirigir a sus compañeros hacia un gozoso Juicio Final.

En el ábaco se grabó un epígrafe conmemorativo cuya traducción es la siguiente: “Esta tumba cubre los restos de un hombre que ya goza de la luz divina llamado Domingo, regalo de Cristo a este mundo como espejo de virtudes. Que proteja a la Comunidad que en él confía”.

CAPITEL 23 SIRENAS Y TÓRTOLAS, LEONES Y CARADRIOS

Capitel 24. Cesto de Hojas de Acanto

En el ala septentrional del claustro comienzan a surgir, con cierta reiteración, composiciones inspiradas en los antiguos capiteles corintios, formadas por hojas de acanto.

En Silos, tales cestos, con un marcado carácter geométrico, presentan con frecuencia hileras de hojas superpuestas, con volutas de ángulo en su parte superior, que se muestran festoneadas y con unos hilillos salientes como presuntos nervios. Los ápices se engrosan con notoriedad; algunas veces se pliegan sobre sí mismos y, en ocasiones penden frutos en forma de bayas o de falsas drupas.

CAPITEL 24. CESTO DE HOJAS

Capitel 25. Cesto de Hojas de Acanto

En el ala septentrional del claustro comienzan a surgir, con cierta reiteración, composiciones inspiradas en los antiguos capiteles corintios, formadas por hojas de acanto.

En Silos, tales cestos, con un marcado carácter geométrico, presentan con frecuencia hileras de hojas superpuestas, con volutas de ángulo en su parte superior, que se muestran festoneadas y con unos hilillos salientes como presuntos nervios. Los ápices se engrosan con notoriedad; algunas veces se pliegan sobre sí mismos y, en ocasiones penden frutos en forma de bayas o de falsas drupas.

CAPITEL 25. CESTO DE HOJAS DE ACANTO

Capitel 26. Pelícanos

Los pelícanos entrecruzan sus cuellos, largos y delgados, para picotearse recíprocamente los muslos. Su porte, sus garras rematadas en uñas, los picos gruesos y curvos responden al aspecto de un ave de presa. Nada que ver con el pelícano real; mas en el arte de la Alta y Plena Edad Media se manifiesta en forma de rapaz.

Según antiguos naturalistas, los pelícanos, tras ver morir a sus crías, se desgarraban su cuerpo para que el goteo de la sangre devolviera la vida a los polluelos. Aquí, en Silos, se ensañan, en efecto, con los muslos. Y la historia del pelícano, cristianizada, se convirtió en alegoría de Cristo: Él también vertió su sangre en la cruz para que el hombre volviera a la vida mediante la remisión de los pecados.

“Llegué a ser como el pelícano en el yermo”. Es el grito de un hombre en soledad que, en los Salmos, implora a Yavé. El monje en el cenobio, lejos de lo mundano, se asimila, asimismo, al pelícano del yermo. Ambos son la imagen del solitario.

CAPITEL 26. PELÍCANOS

Capitel 27. Cesto de Hojas de Acanto

En el ala septentrional del claustro comienzan a surgir, con cierta reiteración, composiciones inspiradas en los antiguos capiteles corintios, formadas por hojas de acanto.

En Silos, tales cestos, con un marcado carácter geométrico, presentan con frecuencia hileras de hojas superpuestas, con volutas de ángulo en su parte superior, que se muestran festoneadas y con unos hilillos salientes como presuntos nervios. Los ápices se engrosan con notoriedad; algunas veces se pliegan sobre sí mismos y, en ocasiones penden frutos en forma de bayas o de falsas drupas.

CAPITEL 27. CESTO DE HOJAS

Capitel 28. Inexistente en la Actulidad

CAPITEL 28. INEXISTENTE EN LA ACTUALIDAD

Capitel 29. Cesto de Hojas de Acanto

En el ala septentrional del claustro comienzan a surgir, con cierta reiteración, composiciones inspiradas en los antiguos capiteles corintios, formadas por hojas de acanto.

En Silos, tales cestos, con un marcado carácter geométrico, presentan con frecuencia hileras de hojas superpuestas, con volutas de ángulo en su parte superior, que se muestran festoneadas y con unos hilillos salientes como presuntos nervios. Los ápices se engrosan con notoriedad; algunas veces se pliegan sobre sí mismos y, en ocasiones penden frutos en forma de bayas o de falsas drupas.

CAPITEL 29. CESTO DE HOJAS

Capitel 30. Águilas Leoncéfalas

Las águilas leontocéfalas, con cabeza de león como su nombre indica, se muestran dispuestas dos a dos, y al tiempo que contraponen los cuerpos, afrontan las cabezas mediante un forzado giro de sus cuellos. Las alas, de gran envergadura, son comunes a las rapaces, y, a partir de los cuellos, densas melenas anuncian la cabeza del felino, especialmente definida por las guedejas y las fauces.

Su origen se encuentra en la mitología acadia donde encarna a un ave maligna llamada “Anzu”; un dios de la tempestad con pico en forma de sierra, cabeza de león y cuerpo y garras de águila. A excepción del pico, responde a la imagen del capitel de Silos. Resulta oscuro, no obstante, el proceso de cristianización de esta deidad acadia.

En el águila, como en casi todos los símbolos, hay que contemplar una ambivalencia de significados. Su remonte, que acerca al ámbito de lo divino, y su descenso que, por el contrario, aproxima a lo terreno y supone la atracción del mundo material.

Padres y teólogos, sin olvidar su poderosa elevación, advierten cómo se abate en la tierra, con extrema rapidez, impelida por la necesidad de alimento. Les resultó fácil, pues, encarnar en el águila el pecado de la gula; funesto, en su opinión, cuando se cernía sobre la conducta del monje.

A la vez y como contrapunto, por un lado, la elevación de su vuelo sirve de estímulo para romper las ligaduras con lo terrenal y elevarse hacia Dios; por otro, posee la facultad de mirar al sol directamente, sin pestañeos, como se supone que el justo puede contemplar la divinidad.

El león, con su propia ambivalencia, añade a la imagen negativa del águila un concepto genérico de mal que entraña la perversión por sí misma. En el polo opuesto, el positivo, es su coraje y sobre todo su vigilancia para no cejar en la búsqueda de Dios los que se suman y se integran plenamente en la contemplación divina encarnada en el águila.

CAPITEL 30. ÁGUILAS LEONTOCÉFALAS

Capitel 31. Leones Superpuestos

Aquí los leones se erigen en protagonistas exclusivos del capitel. Forman parejas superpuestas que contraponen sus ancas y torsionan sus cuellos a fin de aproximar las cabezas. Tallos con hojas palmiformes, a la par de su función ornamental, sustituyen las colas de los leones o sirven de apoyo a los felinos de la hilada superior.

Frente al león rugiente y fiero, estos leones de rostro semihumano y apacible invitan a pensar en el ejercicio de las virtudes implícitas en su simbolismo: coraje para afrontar los desatinos de la naturaleza humana y la vigilancia necesaria para evitar que propicien desvíos en la conducta del hombre.

CAPITEL 31. LEONES SUPERPUESTOS

Capitel 32. Águilas y Aves Fénix

Aves fénix posadas sobre águilas pueblan la superficie del capitel. Las águilas, en la parte inferior, doblan sus cuellos para picotearse los artejos, mientras que las aves fénix contraponen sus cuerpos, aunque giren y afronten las cabezas.

La escena combina el ascenso a lo divino, representado en el águila, con el goce de la cercanía de Cristo y la inmortalidad, encarnadas en el fénix. La simbiosis alegórica de águilas y aves fénix justifica plenamente su fusión en este capitel: revelan lo más sublime, ascensión y eternidad, concretando así, a la perfección, las aspiraciones del monje.

CAPITEL 32. ÁGUILAS Y AVES FÉNIX

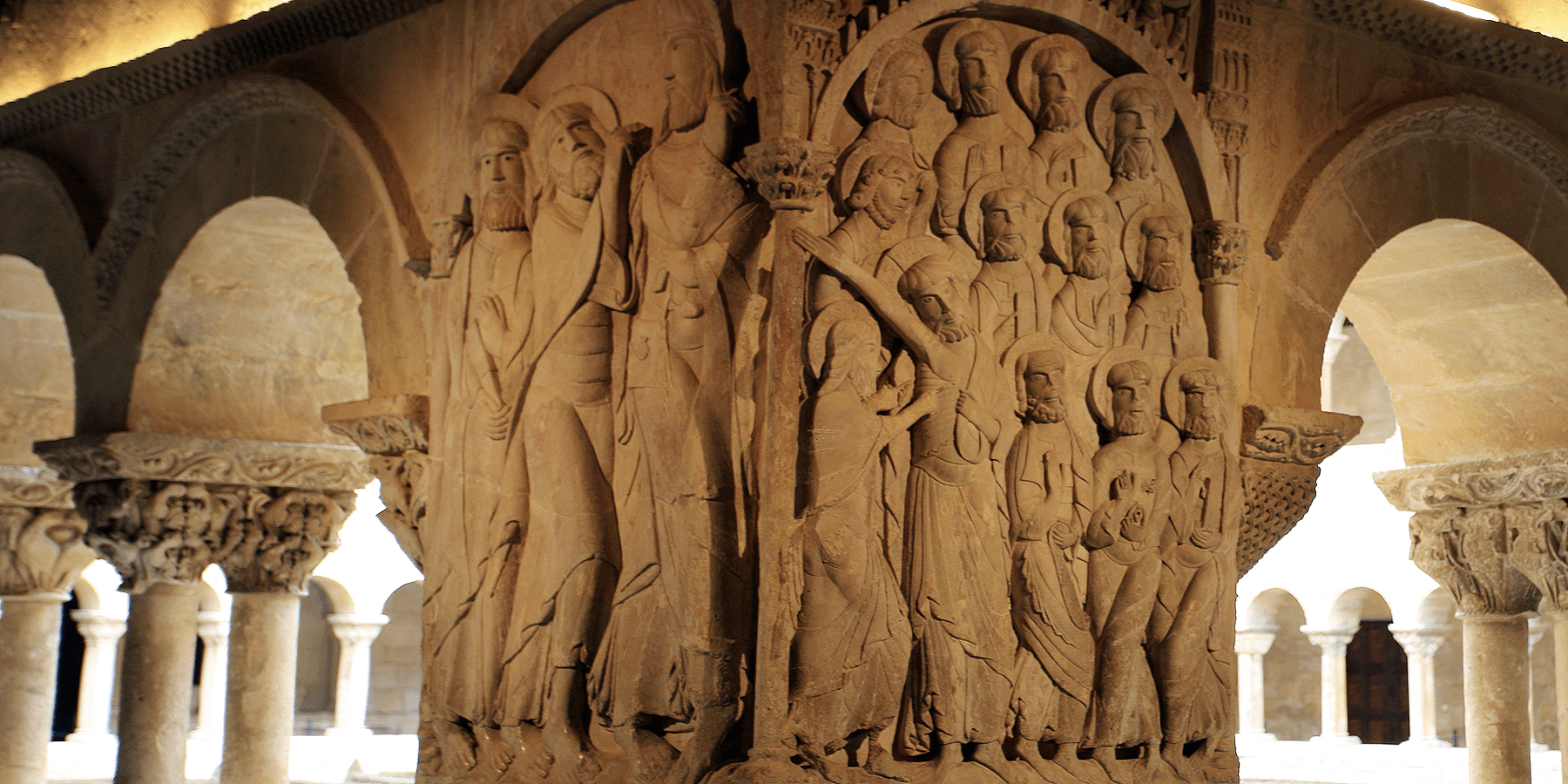

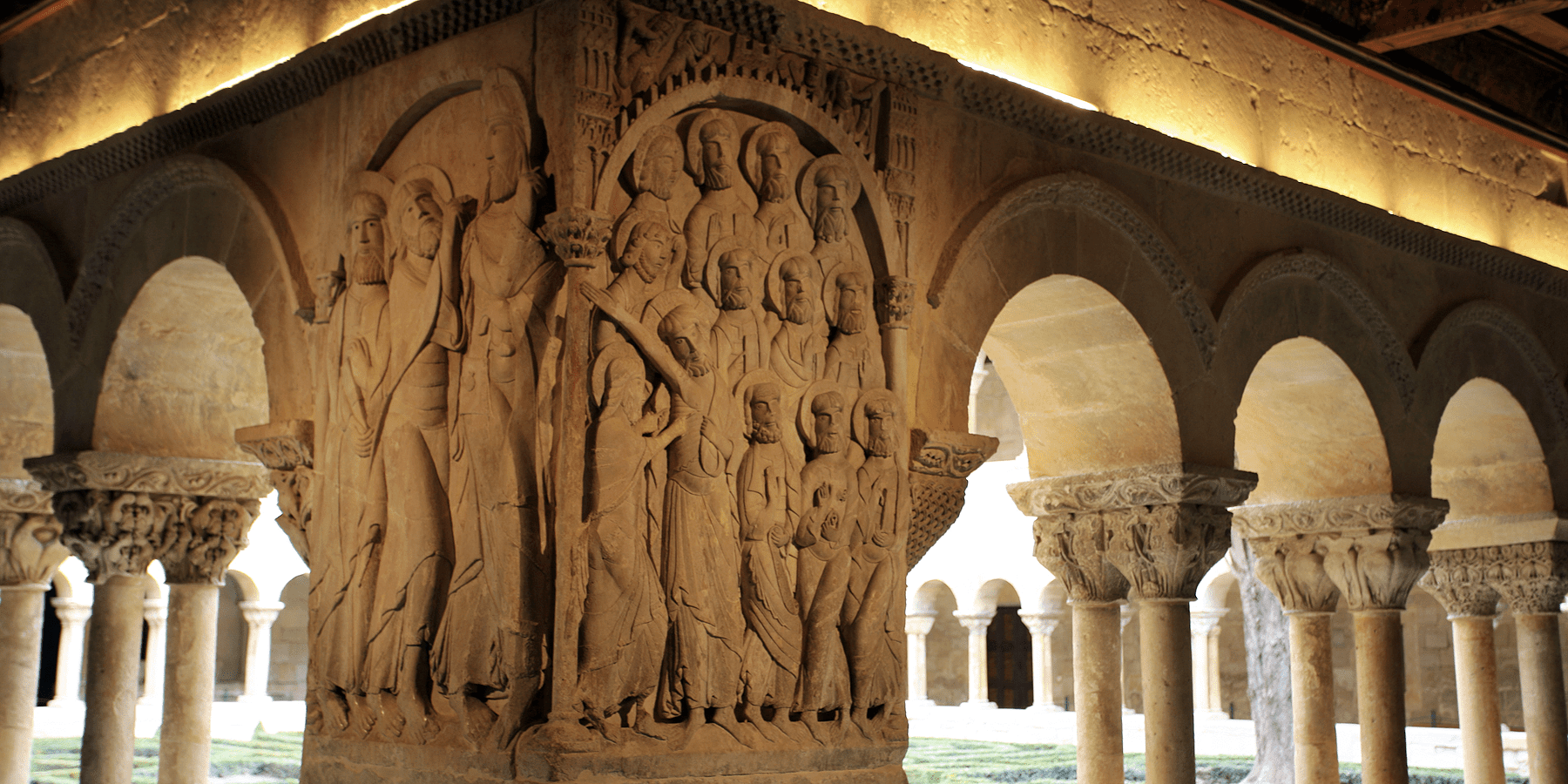

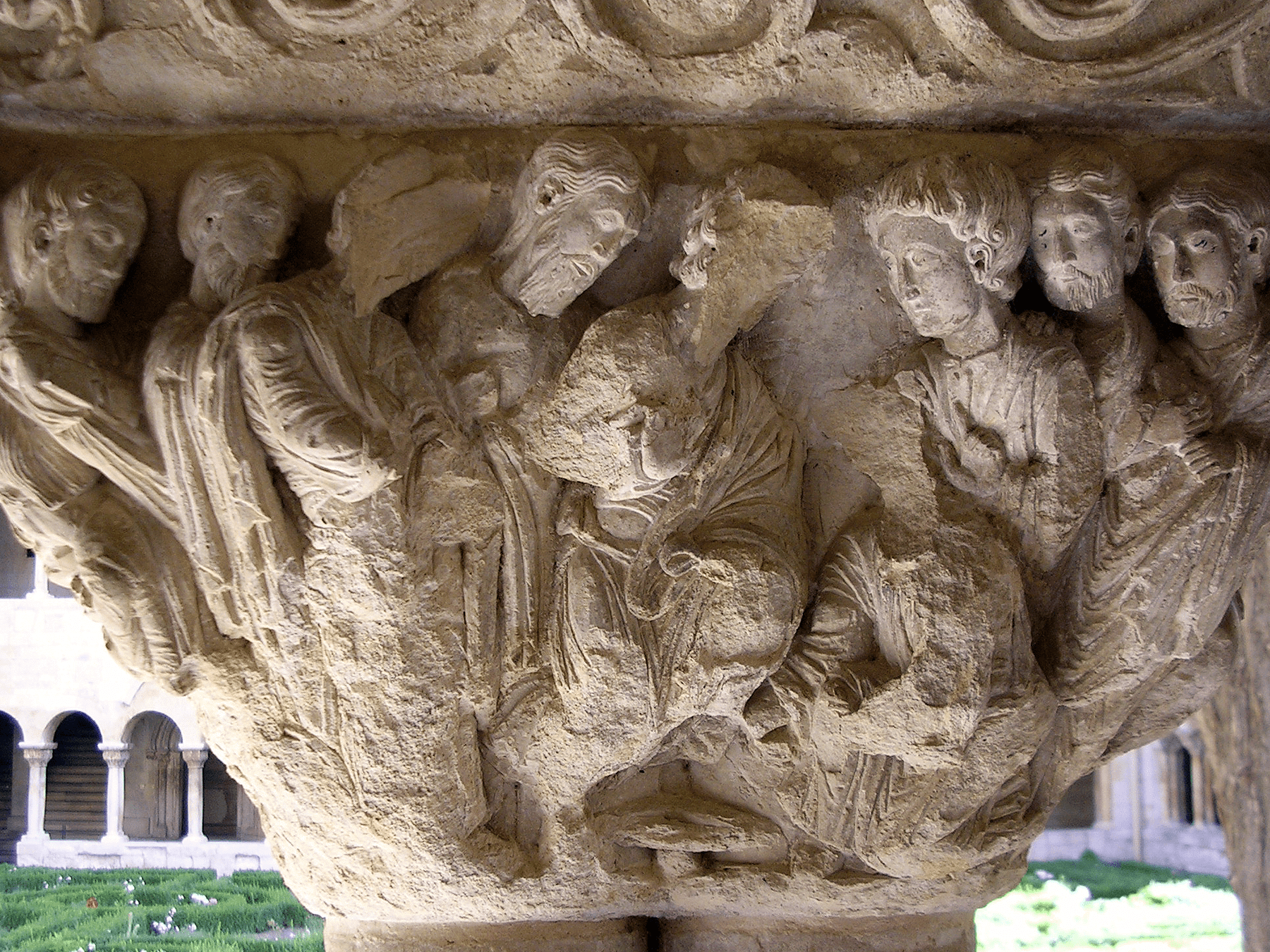

El relieve de la cara norte ofrece la aparición de Cristo resucitado a dos de los discípulos camino de Emaús. Parece captar un momento preciso de la historia, expresado en el ademán del discípulo más cercano al Maestro. Quizá el instante en que, después de caminar juntos en animada charla hasta la proximidad de la aldea, instan a Cristo, aparentemente decidido a continuar la marcha, a quedarse con ellos ante la inminencia de la noche.

Cristo gira la cabeza y escucha al discípulo. Y, en referencia a su condición de “peregrinus”, de “forastero”, para ambos discípulos, porta el bordón y la escarcela de peregrino con la concha jacobea, en alusión al Camino de Santiago, como distintivo del morral.

La duda de Santo Tomás, en el mismo machón en su cara oeste, cierra, en el claustro de Silos, el ciclo de las apariciones de Cristo resucitado.

La escena, como es lógico, gira en torno a Cristo y Tomás ya que, pese a estar esquinados en la composición, atraen la mirada de todos los apóstoles, escalonados a su derredor y reconocibles gracias a las inscripciones de sus nimbos. Cristo extiende el brazo derecho para dejar visible la herida del costado, mientras el discípulo descreído introduce su dedo en la llaga para verificar que Cristo realmente ha resucitado.

Sorprende la presencia del apóstol Pablo, personaje calvo y de frente rugosa, al lado de Cristo. Junto a él, Pedro ostenta la llave en la mano como símbolo parlante. Pablo no formó parte de los Doce; es decir, de los discípulos que convivieron con Cristo. Se trata, pues, de una alteración histórica destinada a resaltar una idea que trasciende, y a la vez complementa, la historia: la Iglesia, constituida por el colegio apostólico presente en el relieve, es el legado de Cristo en la tierra; y su carácter universal queda testimoniado con la presencia conjunta de Pedro, apóstol de los judíos, y Pablo, apóstol de los gentiles.

RELIEVES DEL MACHÓN NOROESTE: DISCIPULOS DE EMAUS Y LA DUDA DE SANTO TOMÁS

Capitel 34. Pelícanos

Los pelícanos entrecruzan sus cuellos, largos y delgados, para picotearse recíprocamente los muslos. Su porte, sus garras rematadas en uñas, los picos gruesos y curvos responden al aspecto de un ave de presa. Nada que ver con el pelícano real; mas en el arte de la Alta y Plena Edad Media se manifiesta en forma de rapaz.

Según antiguos naturalistas, los pelícanos, tras ver morir a sus crías, se desgarraban su cuerpo para que el goteo de la sangre devolviera la vida a los polluelos. Aquí, en Silos, se ensañan, en efecto, con los muslos. Y la historia del pelícano, cristianizada, se convirtió en alegoría de Cristo: Él también vertió su sangre en la cruz para que el hombre volviera a la vida mediante la remisión de los pecados.

“Llegué a ser como el pelícano en el yermo”. Es el grito de un hombre en soledad que, en los Salmos, implora a Yavé. El monje en el cenobio, lejos de lo mundano, se asimila, asimismo, al pelícano del yermo. Ambos son la imagen del solitario.

CAPITEL 34. PELÍCANOS

Capitel 35. Buitres

El buitre presenta sus rasgos más peculiares: cabeza pelada hasta el cuello, picos robustos y curvos, a veces gorguera, y cuerpos de gran tamaño que se recubren de alas largas y anchas. Las uñas largas y puntiagudas de sus garras perfeccionan la imagen. Adosan y oponen sus cabezas para picotearse bien los artejos, bien las alas.

En el Antiguo Egipto, el buitre simboliza la diosa-madre del cielo; y los naturalistas de la Antigüedad, evocadores del mito, recrean un ave, ajena al macho, siempre hembra, que se reproduce, sin sexualidad, gracias al viento. La fábula cristianizada posa al buitre sobre la piedra “eutocia”, originaria de la India, para evitar el dolor del parto. En el ave emerge la virginidad: es María. Y la piedra “eutocia” se erige en Cristo.

CAPITEL 35. BUITRES

Capitel 36. Leones, Águilas y Leoncillos

Este capitel presenta una tupida trama de tallos y animales. Los tallos surgen de unos troncos inferiores, adheridos al astrágalo, que en movimiento ascendente van formando grandes meandros, destinados a albergar parejas de animales. El primero reúne parejas de leones; el inmediato superior, pares de águilas; y el más cercano al ábaco aloja leoncillos también pareados.

Leones y águilas exceden en volumen la capacidad de los círculos y sacan las cabezas fuera de sus límites para conseguir el pleno desarrollo de su cuerpo. Por último, junto al ábaco, los pequeños leones ofrecen una extraña postura, quizá de apariencia fetal.

Leones inferiores y águilas intermedias, en su acepción negativa, ya comentada, propiciarían el temor a incurrir en el vicio. Pero, en su sentido más sublime, enseñan ambos el camino de la salvaguarda moral. Los leoncillos en lo alto son las crías de león, protagonistas en el relato del Fisiólogo, el naturalista y simbolista cristiano, cuando equipara a la fiera con Cristo. Los cachorros, según cuenta, nacen muertos; pero a fuerza de soplos, el león consigue reanimarlos tres días después de su nacimiento. Dios Padre, también al tercer día, rescató a su Hijo de entre los muertos. El cotejo con la resurrección de Cristo resulta, pues, inmediato y directo. Los leoncillos, con su posición fetal, reafirman esta identidad y, a la vista del monje, centran el capitel en la resurrección del hombre, potenciando el sentido regenerador de los otros animales.

CAPITEL 36. LEONES ÁGUILAS Y LEONCILLOS

Capitel 37. Cesto de Hojas de Acanto

En el ala occidental del claustro continúan, con cierta reiteración, composiciones inspiradas en los antiguos capiteles corintios, formadas por hojas de acanto.

En Silos, tales cestos, con un marcado carácter geométrico, presentan con frecuencia hileras de hojas superpuestas, con volutas de ángulo en su parte superior, que se muestran festoneadas y con unos hilillos salientes como presuntos nervios. Los ápices se engrosan con notoriedad; algunas veces se pliegan sobre sí mismos y, en ocasiones penden frutos en forma de bayas o de falsas drupas.

CAPITEL 37. CESTO HOJAS

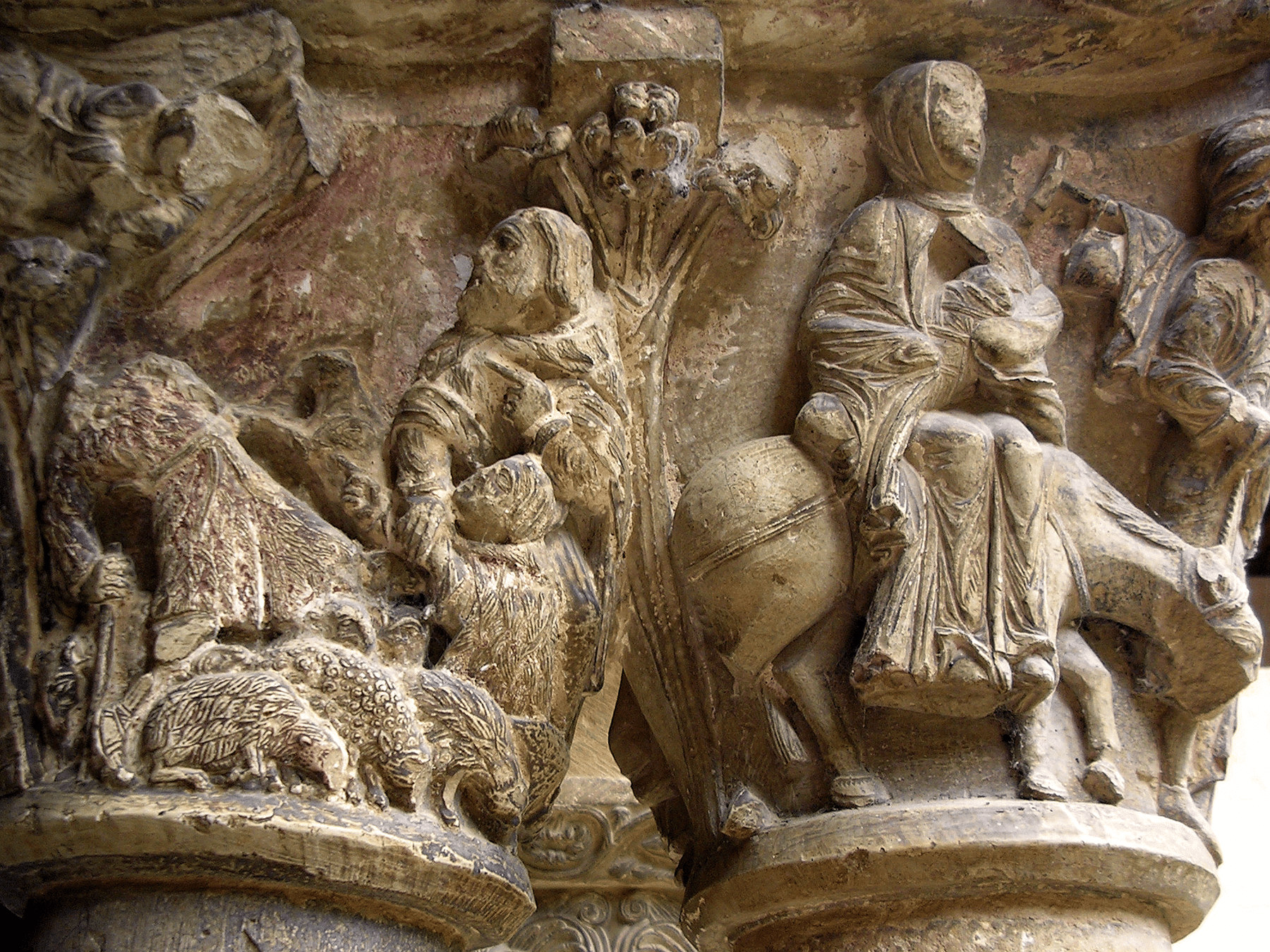

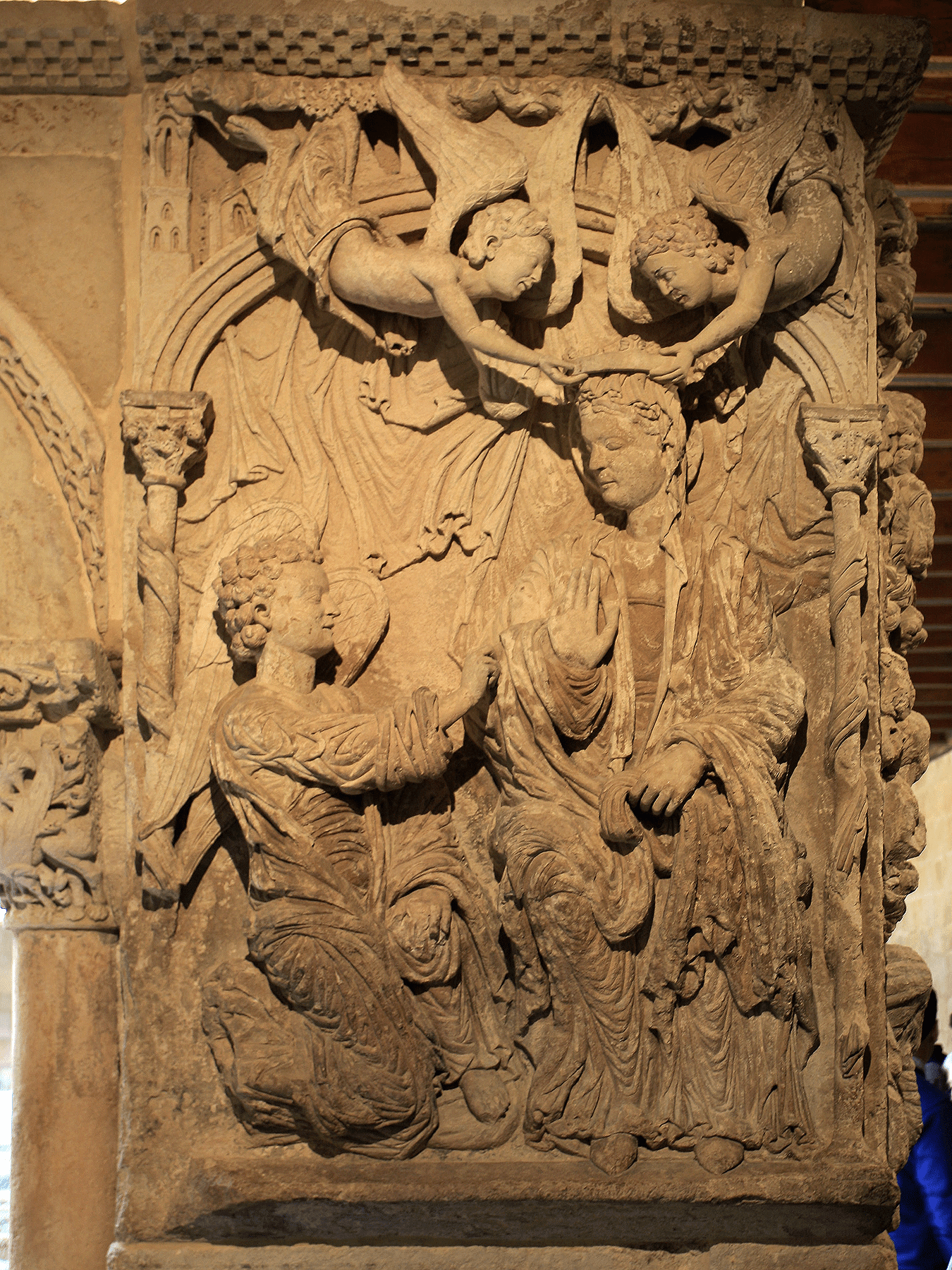

Capitel 38. Ciclo de la Infancia de Cristo: Anunciación, Visitación, Natividad, Anuncio a los Pastores, Huida a Egipto

Con el capitel dedicado a la venida al mundo de Cristo irrumpe plásticamente una nueva etapa del claustro elaborada años más tarde, en la segunda mitad del S.XII. Y acompañado de inmediato, dos capiteles más allá, por escenas de la historia de la Pasión, constituyen ambos el único referente narrativo de los capiteles del claustro. Los nuevos arcos, al igual que los antiguos, se sustentan e insisten en el repertorio animal, con la salvedad de que abandona la explicación mítica, fabulosa, y se convierte en puro símbolo de la teología y la moral. Más no, por ello, dejan de aparecer con cierta frecuencia, atisbos de sus orígenes.

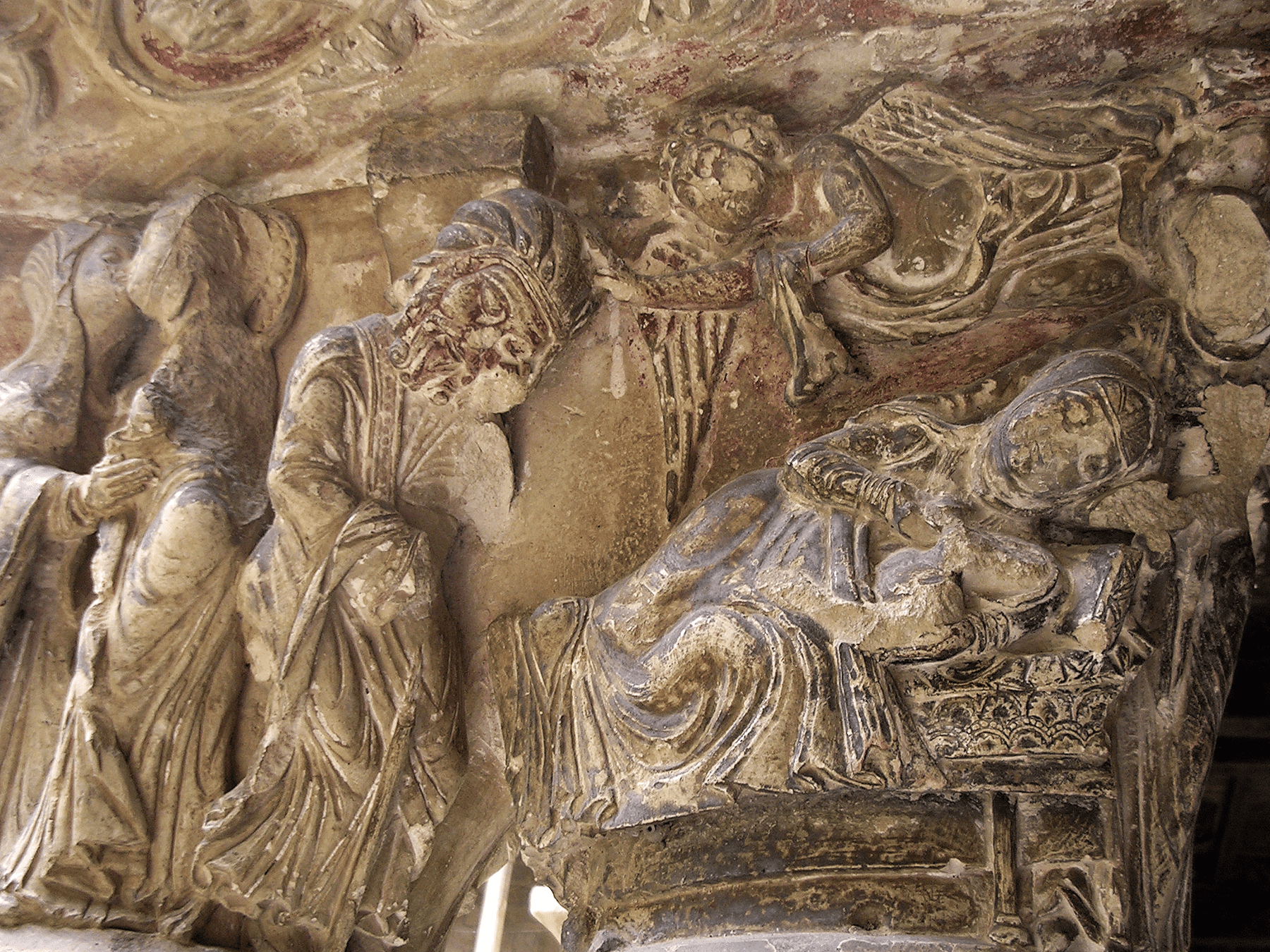

El capitel introduce el relato, en la cara que da al jardín, con el tema de la Anunciación; es decir, la visita del arcángel Gabriel a María para comunicarle que concebiría a través del Espíritu Santo. Ambos de pie, debían revelar con sus manos la trascendencia del encuentro, hoy casi imperceptible por el deterioro de la piedra. El ángel trasmitiría el mensaje divino con el bastón de los heraldos, sujeto en su puño y todavía visible; la Virgen, a modo de respuesta, posaría la mano en su pecho en señal de aceptación y sometimiento. En el espacio contiguo aparece la Visitación o encuentro entre la Virgen y su prima Santa Isabel: se reduce a un efusivo beso y, justo al lado, un José adormecido recibe, mediante un leve toque en el gorrete, el mensaje del ángel acerca de la concepción de su esposa.

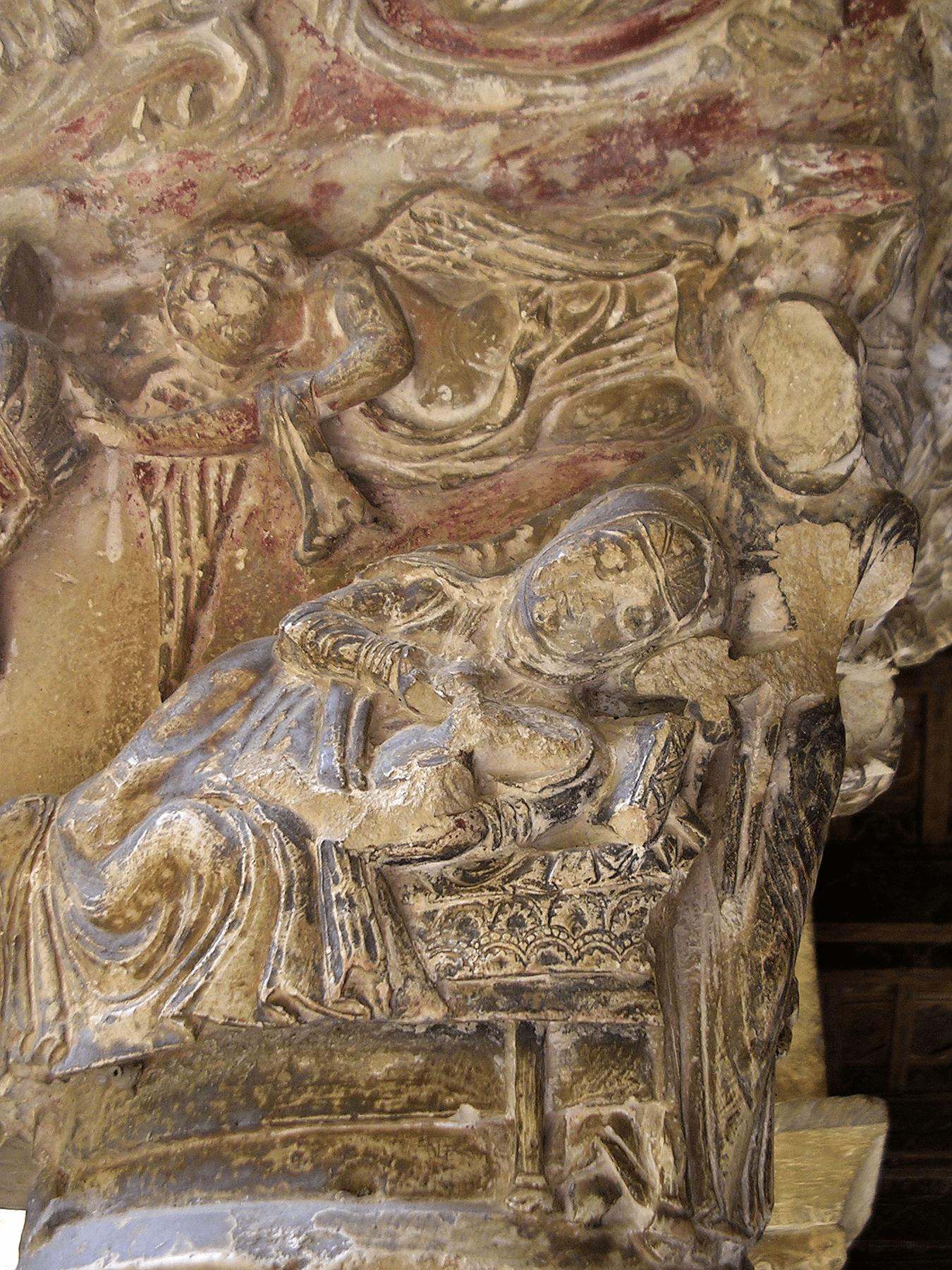

En la visión del Nacimiento, la Virgen yace en el lecho junto al Niño, y el mismo ángel que roza a José en la cabeza, planea sobre madre e hijo en un acto de alabanza. Junto a la cabecera de la cama, una partera, semidesaparecida, extiende solicita un brazo hacia la madre recién parida.

A continuación, bajo un arco, el Niño, caldeado gracias al aliento del buey y la mula, recibe la adoración de los ángeles turiferarios.

Asoma a continuación el Anuncio a los pastores, donde el artífice amontona ovejas y pastores, tres en concreto, sobrecogidos ante la aparición y anuncio del ángel, ahora apenas visible, desde lo alto de un arbusto; y sin interrupción alguna, es decir, sin la habitual Adoración de los Magos, cinceló la Huida a Egipto. María, sentada en el asno, ocupa el resto de la cara del capitel. Tocada con barboquejo, protege al Niño, enfajado, con su propio manto. Y José encabeza la comitiva sujetando el ronzal del jumento, mientras el animal, en un detalle anecdótico, intenta morderle una pierna. Con el cayado al hombro, del que pende un manto y un zurrón, manifiesta su condición de viajero, y semiesquinado, inmediato a la Anunciación, es la figura que cierra el ciclo.

CAPITEL 38. CICLO DE LA INFANCIA DE CRISTO

Capitel 39. Dragones

En la teología de la época el dragón es el diablo. Acecha a las almas con tentaciones ocultas; inocula soberbia a los pensamientos; y al igual que emponzoña las palabras, precipita al hombre hacia las malas obras. Incluso ciertos autores, en vez de nombrar al dragón, al diablo, relatan su origen: la historia del ángel caído cuyo nombre, «Satael», significa el «contrario a Dios». Pretendió equipararse a Él, e incluso superarle; mas su estancia en el cielo duró muy poco tiempo, una hora aproximadamente; y junto a otros ángeles deseosos también de prevalecer sobre sus semejantes, fue arrojado al infierno: un lugar situado en las profundidades, equiparable a una «prisión» y a un «abismo de muerte».

Los dragones se disponen con los cuerpos adheridos; sin embargo, una profunda torsión entrelaza y separa sus cuellos para aislar y resaltar mejor las cabezas, a la par que crea un espacio entre ambas destinado al ornato floral, prolijo en este capitel. Las cabezas centran su deformidad en unas fauces enormes, narices achatadas y ojos protuberantes enmarcados en profundas cuencas. Los cuellos de reptil se alargan para favorecer su inflexión y sorprende su desnudez, sin huellas de escamas, sólo rota por la presencia de una «cresta», reseñada por antiguos naturalistas.

Se trata de un animal fabuloso y como tal su cuerpo está formado por órganos diversos, ajenos entre sí, combinados en una amalgama irreal pero impactante: cuerpo de ave recubierto de escamas, alas de rapaz, cola de reptil y patas de ungulado rematadas en pezuñas. Como excepción, atribuible al capricho del artífice, uno de los dragones presenta garras en vez de pezuñas. Este es Satán, el “rey de todos los males”.

De las propias colas surgen los tallos que invaden el capitel, y entre las cabezas de los monstruos, a veces emerge el fruto de aro, gramíneo, similar a una piña.

CAPITEL 39. DRAGONES

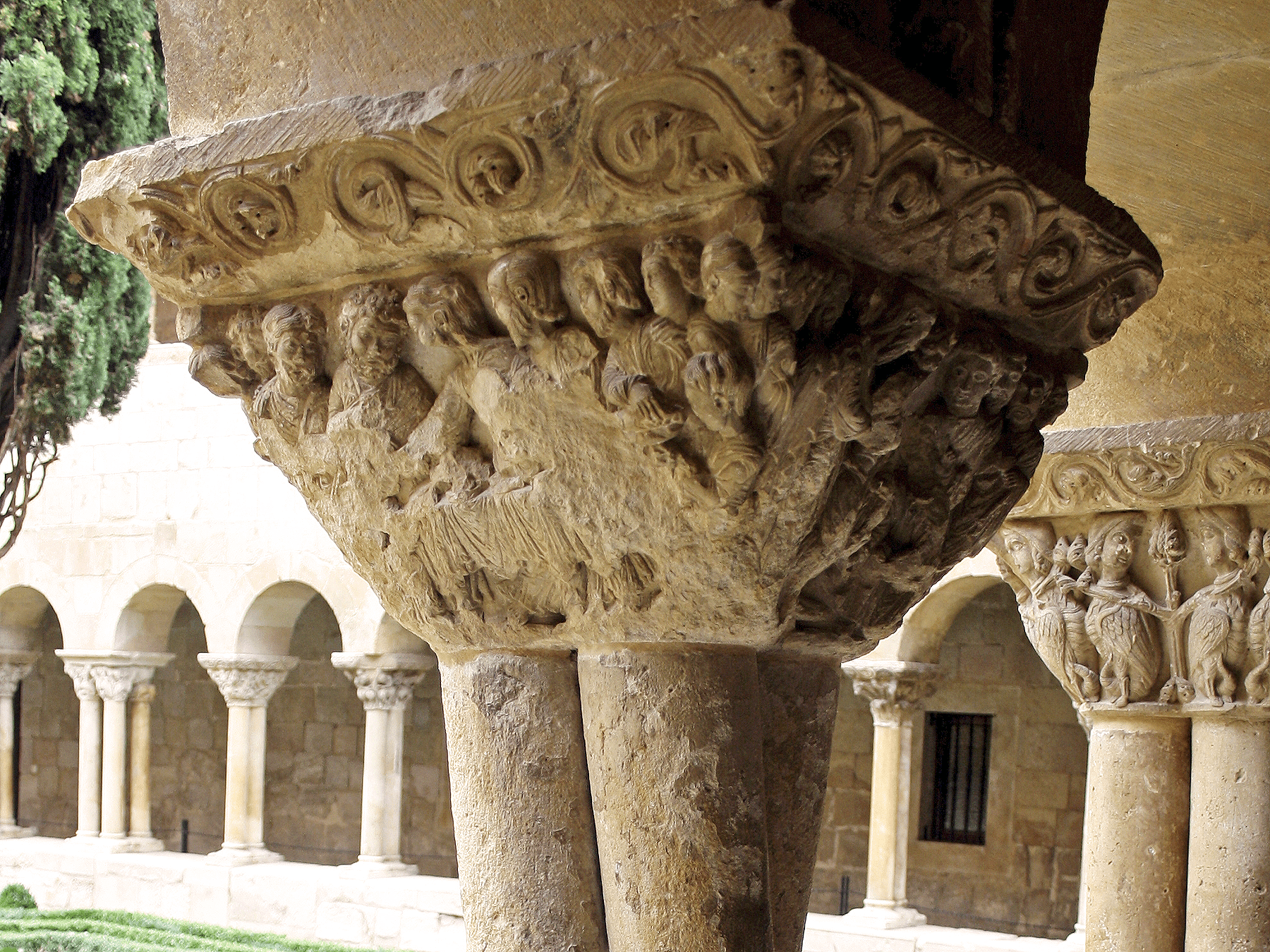

Capitel 40. Preludios de la Muerte de Cristo: Entrada en Jerusalén, Última Cena, Lavatorio de Pies

Mutilado en exceso, el capitel dedicado a la Pasión apenas deja entrever sus escenas: la Entrada de Cristo en Jerusalén, la Santa Cena y el Lavatorio de los pies.

En la primera escena del relato, Cristo, a asentadillas sobre una burra, entra en la ciudad de Jerusalén; y bajo la burra se descubre a su pollino, mencionado en el Evangelio de Mateo (21.2). Le acompañan dos discípulos y se podría incluso identificar a Pedro, junto al Maestro, por su pelo ensortijado; señal inequívoca de su imagen en la iconografía medieval. Los tres aparecen nimbados; mas sólo Cristo porta el nimbo crucífero, es decir, un nimbo marcado con una cruz en señal de su martirio.

«Los niños de los Hebreos» le reciben clamorosamente. Unos se despojan de las vestiduras para alfombrar su paso y otros se suben o intentan subirse a un árbol para observar mejor al Nazareno. Poco más se puede percibir. Detrás del árbol, ya en la otra cara del capitel, personas de más edad contemplan asimismo el paso de la pequeña comitiva; sólo dos se aprecian con claridad. Y al fondo, una población amurallada, ya apenas visible, la ciudad de Jerusalén, cierra el evento.

En la Santa Cena, pese a la erosión, se adivina que Cristo preside la mesa rodeado por sus discípulos; y aun se perfila la cabeza y quizá el busto de San Juan apoyado en el pecho del Maestro. Aislado, delante de la mesa, posiblemente arrodillado para no entorpecer la visión de conjunto, se encuentra Judas. Cristo le señala como traidor extendiendo su brazo para darle un «bocado» de pan mojado (Juan, 13.26); los apóstoles, entretanto, convergen su mirada en él. El pelo rizoso descubre a Pedro a la derecha del Maestro, y por el lado izquierdo de la mesa surge un joven imberbe portando, al parecer, viandas para la cena.

En la cara occidental del capitel, El lavatorio de pies, también con el relieve muy desgastado, muestra las figuras algo más definidas y denotan la presencia de los apóstoles en torno a Cristo arrodillado que, supuestamente con la ayuda de una jofaina y una toalla ceñida la cintura (zona del capitel muy corroída), lava los pies a Pedro. Los discípulos, sorprendidos por esta acción, esperan su turno, y algunos, al parecer, sostienen lienzos sobre sus hombros para secarse los pies. Resulta, sin embargo, irreconocible el ademán de Pedro, habitualmente gesticuloso ante la actitud de su Maestro.

CAPITEL 40. PRELUDIOS DE LA MUERTE DE CRISTO

Capitel 41. Sirenas – Pájaro

Este capitel de sirenas-pájaro prosigue el bestiario que, entremezclado con temas vegetales, concluirá el ornamento de las arquerías del claustro.

Las sirenas surgen afrontadas y contrapuestas dos a dos mientras sus cabezas conforman posturas diferentes a las de los cuerpos: cuando se encaran, las cabezas se oponen; pero si aparecen de espaldas, las cabezas giran para mirarse.

Unos árboles centran las caras frontales del capitel. Ajenos a la frondosidad, se reducen a un tronco y ramas laterales que avanzan hacia el cuello de las sirenas y crean, tras sus cabezas, un juego de hojas carnosas, enroscadas en sí mismas, típicas de este nuevo taller, junto a las hojas procedentes de las sirenas contiguas.

Las cabezas femeninas y los cuerpos de ave proclaman su identidad: son sirenas -pájaro. No obstante, las colas y la figuración de la piel escamosa de los reptiles, así como las patas con pezuña propias de los ungulados, logran una simbiosis animal deseosa de acentuar la maldad de una imagen ya de por sí diabólica. Los rostros femeninos se embellecen con melenas cortas y rizosas, cubiertas por un tocado; aunque surge la deformidad en unas guedejas que, a partir del collarín y semiocultas por las ramas, penden de sus cuellos.

En el seno del simbolismo cristiano, como se pudo ver en la parte antigua del claustro, se convirtió en un emblema de la concupiscencia y los pecados carnales.

CAPITEL 41. SIRENAS-PÁJARO

Capitel 42. HOJAS DE ACANTO

Repite el cesto de hojas de acanto superpuestas, adheridas a un fondo cuyo contorno, también foliáceo, suele rematarse en gruesas volutas.

CAPITEL 42. HOJAS DE ACANTO

CAPITEL 43. LEONES Y ÁRBOLES DE LA VIDA

Leones y árboles combinados con las fieras dan forma al siguiente capitel. Con los textos de la época de fondo, cabe identificar dichos árboles con el “árbol de la vida”: el árbol del paraíso que libraba al hombre de la vejez, la enfermedad y la muerte. Adán y Eva, a causa del pecado, no llegaron a probar su fruto. En el capitel, estos árboles, con cierta fronda en la copa, se intercalan entre todos y cada uno de los animales que giran sus cabezas, contrarias a la dirección del cuerpo, para dirigir su mirada a los árboles.

Lo más sugerente se encuentra en una de las caras frontales del capitel (la orientada al sur), donde el presunto árbol de la vida aloja en su copa un dragoncillo alado. Curiosamente, en esta cara del tambor, los leones giran la cabeza en dirección contraria al saurio, como si evitaran su visión.

En la teología del momento, el simbolismo del león oscila muchas veces, por su dualidad, entre el Anticristo y Cristo. Aquí, su armonía con el árbol lo decanta a favor del león-Cristo, puesto que Dios-Hijo con su muerte anuló a Satán (el dragoncillo) y abrió de nuevo las puertas del paraíso y el acceso al árbol que depara inmortalidad.

CAPITEL 43. LEONES Y ÁRBOLES

CAPITEL 44. HOJAS DE ACANTO

Se repiten las hojas superpuestas, con la salvedad de que algunas de las palmetas prestan un mayor realce al relieve, gracias a sus bordes curvados.

CAPITEL 44. HOJAS DE ACANTO

CAPITEL 45. SIRENAS-PÁJARO

Reaparecen la sirenas-pájaro, de frente al espectador, pero esta vez con su aspecto original: el ave con cabeza de mujer. El elemento vegetal separa, aquí también, las sirenas entre sí. Pero no se trata de un árbol; sino de un arbusto con ramas laterales, carnosas, semiocultas en su mayoría por las alas explayadas de las sirenas.

La belleza formal de los rostros, enmarcados por largas melenas, incide en su nefando poder de seducción, correlativo a la lascivia.

CAPITEL 45.-SIRENAS-PÁJARO

CAPITEL 46. HOJAS DE ACANTO

Se repiten las hojas superpuestas, con la salvedad de que algunas de las palmetas prestan un mayor realce al relieve, gracias a sus bordes curvados.

CAPITEL 46. HOJAS DE ACANTO

CAPITEL 47. GRIFOS

Teólogos del S.XII citan este animal como un “monstruo de la India», con cuerpo de león, alas y garras de águila. Básicamente este el grifo de Silos; pero el artífice lo cincela con las modalidades propias de su tiempo: cuerpo de león, con sus correspondientes garras, cabeza y alas de águila, orejas puntiagudas y barbas de chivo. En el campo de la mitología, el grifo es el más temible guardián de las exuberantes riquezas de su lugar de origen: las regiones de Escitia e Hiperborea, colmadas de oro y piedras preciosas.

Un frondoso árbol acompaña a los grifos en el centro de las caras frontales del capitel. La presunta copa se puebla de ramas y hojas, y otras ramas laterales se deslizan y bifurcan por los cuerpos de las fieras: de nuevo, es el Árbol de la Vida.

En la cultura cristiana su ambivalencia de león y águila resulta determinante en la valoración alegórica del animal. Confirmaría su carácter satánico, y no sucede en Silos, que poseyera una cola de saurio, similar a la del dragón, como aparece en otros relieves. La presencia del árbol, en cambio, consolida la hipótesis más edificante. Los grifos actuarían como custodios del Árbol de la Vida. Cual bienaventurados que, como el león y el águila, en su encarnación de la virtud, maridan la vigilancia y el coraje del león con el anhelo de elevación, propio del águila, para alcanzar la contemplación divina. Serían, pues, los justos aguardando su acceso a la inmortalidad, representada en el árbol.

CAPITEL 47. GRIFOS

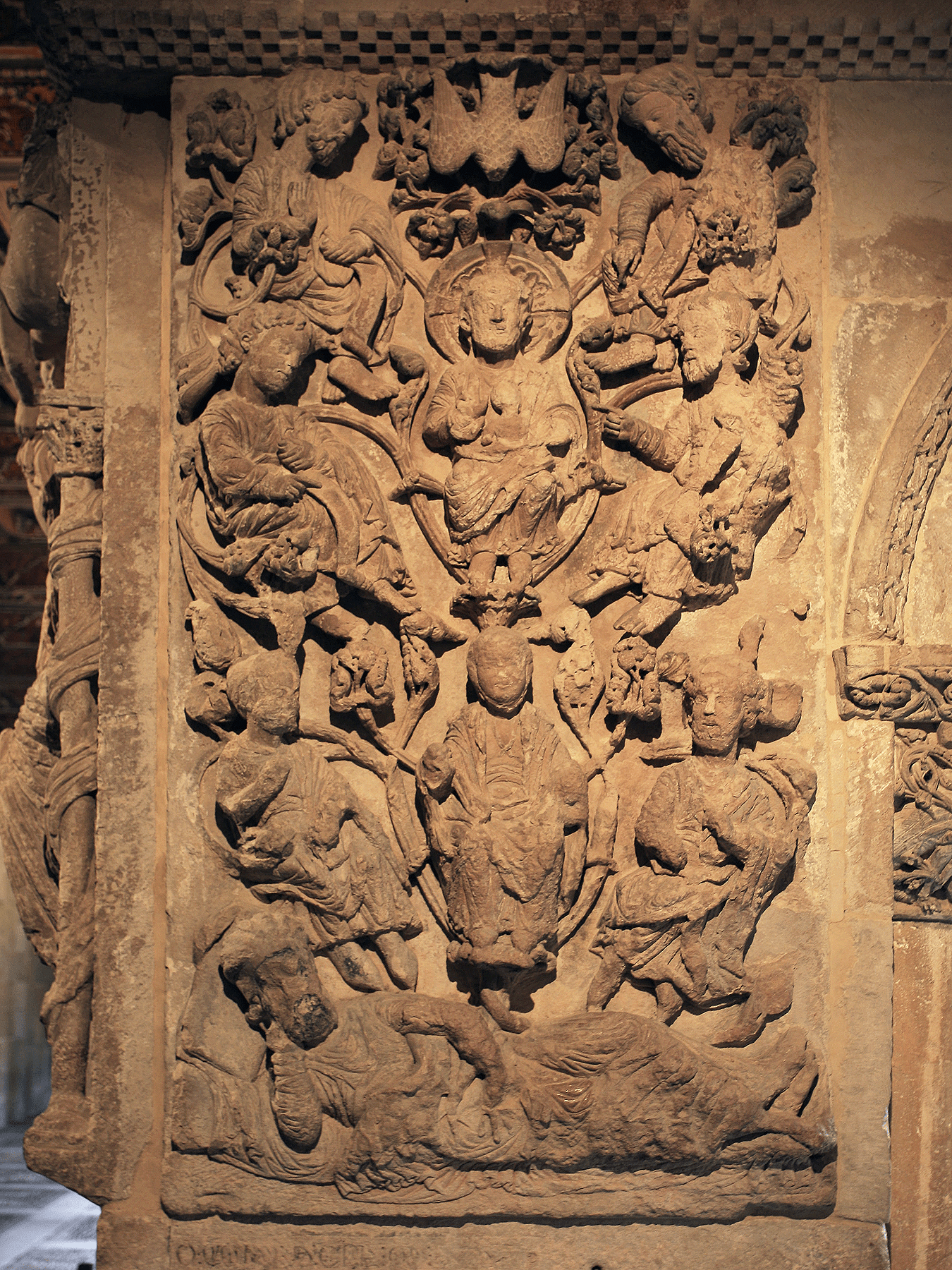

El Árbol de Jessé, esculpido en la cara sur del machón, en el monasterio de Santo Domingo de Silos, subraya la doble naturaleza de Cristo: el linaje divino, como es lógico, se adentra en la Trinidad, y el humano, en María y sus ascendientes. Por ello, en la zona inferior del relieve, concreta la estirpe humana de Cristo; y en la superior, desvela su carácter divino mediante una Trinidad.

Padres y teólogos aceptaban unánimemente que Cristo hombre procedía de la estirpe del rey David; sin embargo, enraizaban en Jessé, padre de David, su árbol genealógico, inspirados en una profecía de Isaías: «Y brotará una vara del tronco de Jessé, y retoñará de sus raíces un vástago”. Vislumbraban en el brote, en la vara, a la Virgen; y en el vástago, a Cristo. El árbol de Silos gravita, por tanto, en la figura de Jessé; un Jessé adormecido en un lecho y en postura ladeada para allanar la visión de la «vara», nacida en su costado y génesis de la Virgen. La «vara» se abre en forma de mandorla: marco idóneo para realzar la imagen de María sedente. Mas su cabeza permanece libre del óvalo (abierto y foliado en su parte superior) puesto que de ella surge el «vástago» donde se asienta, alojado en otra mandorla similar, Dios Padre bendiciendo. Aquí asoma la ruptura con el Árbol de Jessé convencional. Atentos al linaje humano, en este árbol genealógico, la Virgen antecede a Cristo. En Silos, en cambio, el Hijo es sustituido por el Padre ya que, sin fisura alguna, se crea una Trinidad en prueba de su índole divina. La Trinidad se refleja en el Padre con el Hijo niño entre sus rodillas y la paloma, situada en lo alto, simbolizando al Espíritu Santo. El Niño en brazos del Padre define la representación de la Trinidad «Paternitas».

Mientras que la profecía de Isaías alude exclusivamente a Jessé, a la Virgen y a Cristo, el evangelista Mateo cita, en la «genealogía del Salvador», a sus generaciones intermedias; compendiadas también, en el relieve de Silos, en las dos figuras que encuadran a la Virgen: posiblemente los reyes David y Salomón con sus respectivos atributos (el laúd pulsado por David y el turbante de Salomón). En torno a la Trinidad, los personajes laterales portan filacterias. Son los profetas; los antepasados espirituales en vez de carnales. Podrían ser los cuatro profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel; este último joven e imberbe como solía aparentar.

La parte occidental del machón entronca, por un lado, con el fervor a María que asoma con fuerza durante el siglo XII; y, por otro, se entrama con el dogma trinitario y la naturaleza de Cristo, figurados al otro lado del pilar. En relación con el Padre, emerge el misterio nupcial por el que Dios se convierte en su esposo. El relieve recuerda los orígenes de su concepción con la presencia del arcángel Gabriel. El Espíritu Santo actúa de mediador en su fecundación milagrosa. Y, por último, Cristo, Hijo de Dios, manifiesta su filiación terrena surgiendo del seno de la Virgen. Es su amado Hijo.

Su triunfo final en el cielo, coronada por ángeles, indica que le acompaña asimismo en la gloria y participa de su resurrección.

RELIEVES DEL MACHON SUROESTE: EL ARBOL DE JESSE Y LA EXALTACION DE MARIA

CAPITEL 49. HELECHOS

Son plantas de helecho, aunque la complejidad de la composición desdibuje su sencillo aspecto. Sus tallos nacen en el astrágalo y, a medida que ascienden por el capitel, originan diferentes hojas, algunas enlazadas por grandes frutos pinniformes.

CAPITEL 49. HELECHOS

CAPITEL 50. ÁGUILAS

Retornan las águilas, sin embargo, en este caso, Árboles de la vida, de la Inmortalidad, en el centro y en las esquinas del tambor, separan las parejas de águilas contrapuestas, que contorsionan las cabezas para mordisquear las ramas superiores del árbol, próximas a la copa; mientras, las ramas laterales del tronco buscan los cuerpos de las aves.

En la nueva perspectiva simbólica de esta segunda etapa del claustro, el águila se equipara a Cristo. Su vuelo alcanza una altura celestial y Cristo penetró en lo más alto del cielo cuando marcha junto al Padre. En este capitel, entrelazadas con el Árbol de la vida, las águilas-Cristo reafirman la inmortalidad de los bienaventurados.

CAPITEL 50. ÁGUILAS

CAPITEL 51. HOJAS DE ACANTO

Repite el cesto de hojas de acanto superpuestas, adheridas a un fondo cuyo contorno, también foliáceo, suele rematarse en gruesas volutas.

CAPITEL 51. HOJAS DE ACANTO

CAPITEL 52. CIERVOS

La misma plástica del capitel, con la imagen del ciervo semioculta por una trama vegetal, anuncia su proyección simbólica: los ciervos, labrados a la perfección en sus más mínimos detalles -cornamenta ramosa, colas cortas y pezuñas de ungulado-evocan, desde los primeros tiempos del cristianismo, al catecúmeno, al bautizado. La malla de hojas y tallos, que surge de un tronco posado en el astrágalo de las caras frontales del capitel y prende a los cérvidos en forma de meandros, barrunta el acoso de los vicios.

Los ciervos recuerdan, por un lado, al «ciervo cogido en un lazo» de Proverbios, en referencia al fiel atrapado en la tentación de la lujuria. Y, por otro, en contraste, a la salvaguarda de la providencia divina, según cantan los Salmos, dispuesta a regenerar al hombre y a protegerle, precisamente, del “lazo del cazador”.

La maraña vegetal, equiparable al «lazo» del antiguo testamento, aprisiona al ciervo, apresa al fiel. Pero, a la vez, descubre al hombre ávido de «agua viva», al ciervo-catecúmeno, capaz de renovarse y vencer sus pasiones con la protección de Dios, de acuerdo con los Salmos.

El artífice, sutilmente, expande los tallos sobre el cuerpo de los venados ya que su grosor no entorpece la visibilidad de las figuras. Las hojas, en cambio, carnosas y plegadas, idóneas para tupir cualquier espacio, quedan relegadas a la zonas superior e inferior del tambor o a los huecos del relieve, justo donde apenas ocultan la silueta de los cérvidos.

CAPITEL 52. CIERVOS

CAPITEL 53. DRAGONES

Reaparecen los dragones en este nuevo capitel, aunque su impronta de aves posadas y el semblante ancho, más bien apaisado, sin los hocicos prominentes comunes a estos animales, forjen una imagen distinta a la de sus congéneres.

No obstante, las similitudes con los demás dragones resultan evidentes: cuerpos de ave recubiertos por aparentes escamas; las alas de rapaz; sendas colas de reptil; y patas de ungulado rematadas en pezuña. En contrapartida, los rostros si marcan diferencias, ya que la holgura de su talla permite al artífice ciertos cambios plásticos significativos.

Los ojos persisten grandes y saltones; se mantienen las profundas cuencas cuyo borde superior simula unas cejas; se cuida la factura de los párpados; y se acude también a la perforación de las pupilas como efecto visual impactante. Sin embargo, como se ha señalado, las narices y las bocas no adoptan forma de hocico; recurso plástico en el que estriba, básicamente, su disparidad con la figura convencional del monstruo. Ostentan, ciertamente, la misma desmesura, y subsisten los orificios horadados de la nariz; pero las fauces se labran romas y, además, se entreabren para mostrar los dientes y los incisivos, punzantes y amenazadores, en testimonio fehaciente de su fiereza. Culmina la disformidad con extrañas guedejas en forma de pelo; ausencia de frente; orejas grandes y puntiagudas y, de nuevo, guedejas cubriendo los cuellos.

En este capitel, los dragones opuestos y afrontados, con el juego de cabezas rutinario, prevalecen sobre el ornato vegetal, reducido a unos árboles extremadamente simples.

CAPITEL 53. DRAGONES

CAPITEL 54. LEONES Y ÁRBOLES DE VIDA

Se repite esta representación simbólica similar al capitel 43 de la galería occidental.

CAPITEL 54. LEONES Y ÁRBOLES

CAPITEL 55. ONOCENTAUROS

Capitel muy deteriorado que depara la presencia de una nueva criatura híbrida, con torso humano y grupa de asno, llamada onocentauro. Su semejanza con el centauro clásico, mitad hombre y mitad caballo, podría sembrar dudas sobre su identidad. Pero en el marco doctrinal del claustro sólo cabe una imagen bíblica: la del onocentauro; citada en el Antiguo testamento por el profeta Isaías, divulgada por el Fisiólogo, el naturalista cristiano del S.II, y presente, por tanto, en los bestiarios medievales.

El aspecto de hombre -asno obedece a la propia descripción del Fisiólogo y su doble naturaleza avisa de la posible “animalidad” del hombre cuando le dominan los instintos sobre la razón y llega al desenfreno de las pasiones, centrado, fundamentalmente, en el ardor sexual.

Aquí en el capitel, los onocentauros oponen sus cuerpos, pero giran los torsos para entablar batalla. Parecen armados; y los cabellos erizados, aún perceptibles, corroboran su furor. Según los teólogos, en sus relatos de los castigos del infierno, «cadenas amarrarán todos sus miembros”, porque los réprobos han “consagrado” su vida a los vicios. Del mismo modo, en el capitel, un enrame de tallos y hojas, presuntas «cadenas», oprimen a los onocentauros.

CAPITEL 55. ONOCENTAUROS

CAPITEL 56. SIRENAS-PÁJARO

Aunque el deterioro de la piedra impide apreciar detalles, se percibe un tema de sirenas muy similar al del capitel 41.

CAPITEL 56. SIRENAS PÁJARO

CAPITEL 57. LUCHA ENTRE HOMBRES Y DRAGONES

En este capitel, también muy destruido, por primera y única vez, aparece la figura humana integrada en el bestiario. Entremezclada con la fronda, surge en forma de pequeños personajes, dinámicos y en posturas dispares, que atacan y a la par se defienden de dragones situados a sus pies.

Aún, pese a las mellas del relieve, se vislumbra la composición original: la presencia, por ejemplo, de dos figurillas humanas, en las caras frontales del tambor, agrediendo, posiblemente con lanzas, a sendos dragones en actitud de ataque. Y en el centro, en medio de ambos personajes, a su misma altura, una sirena -pájaro, engalanada con clámide, que, tallada con holgura, quizá con las alas explayadas, parece indicar su relevancia como enemigo a batir En las caras laterales, en cambio, más estrechas, un solo hombre se enfrenta a dos dragones, aquí, al parecer, todavía más agresivos y dominantes; si no devoran, al menos alcanzan sus piernas o pies. Se defienden, por supuesto, de su acoso mediante armas, hoy apenas ostensibles. Acaso una maza en una de las caras; escudo y lanza en la otra. Y, por último, se perciben también nuevos combatientes en los ángulos del capitel, aunque ya demasiado imprecisos, en actitud de pelea. Aparentemente, al menos uno de ellos, armado con arco, pudiera estar disparando una flecha dirigida a la sirena.

La plástica del relieve se basa y reproduce uno de los principios teológicos del mundo medieval: la lucha del hombre contra Satán. La sirena, emblema de la concupiscencia, se introduce en el mensaje, incluso con cierta relevancia, quizá, para afianzar aún más la tesis de que el asedio a la carne prevalece entre los cometidos del demonio.

CAPITEL 57. LUCHA ENTRE HOMBRES Y DRAGONES

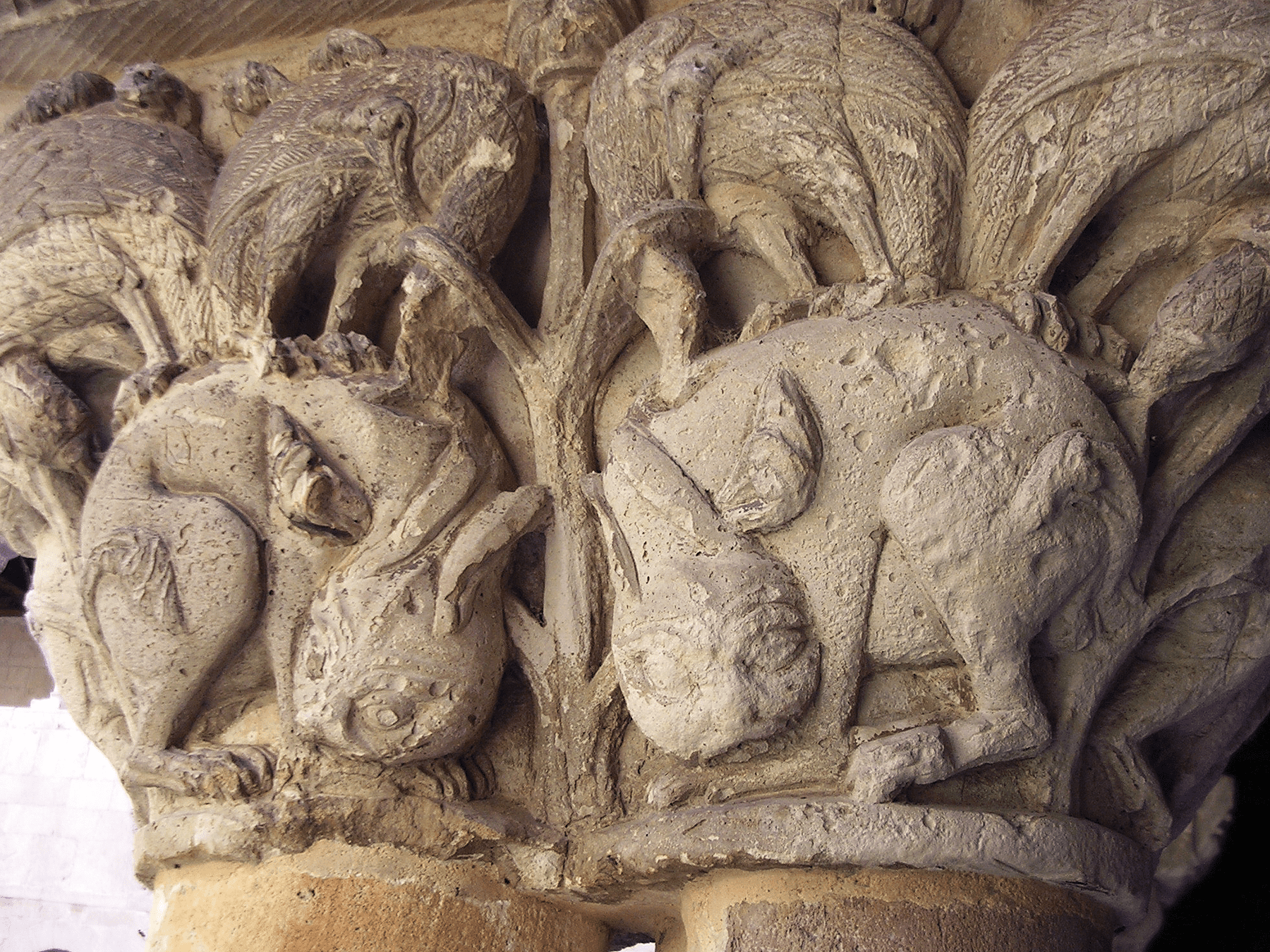

CAPITEL 58. LIEBRES AGREDIDAS POR ÁGUILAS

La escena plasma, con realismo, la voracidad de las águilas desgarrando las carnes de unas liebres indefensas. Su corpulencia, no obstante, produce extrañeza; aunque se pueda interpretar como un recurso plástico necesario para que cada una de las liebres pueda soportar el lastre y acoso de dos águilas a la vez: una, dedicada a destrozar su cuello y la otra, a despedazar su lomo. De este modo, sin paliativos, el ataque de las rapaces resulta implacable.

Unos árboles de pequeña copa, en suma, el alcatraz propio del aro cobijando el fruto gramíneo, y exiguas ramas se interponen entre las liebres. Las ramas inferiores avanzan precisamente hacia ellas, ya sobre sus ancas, ya junto a sus cabezas. Las ramas superiores, en cambio, enroscan los cuellos de las águilas y derivan las hojas hacia sus alas o dorsos. Y en los ángulos, los árboles generan una nueva rama, cercana a la copa, que se posa sobre las aves.

La liebre parece alumbrar, aquí en el relieve, el significado del águila y del capitel en su conjunto. La liebre, en la interpretación simbólica de la Edad Media, solía equipararse a la lujuria. Resurgía, así, el legado del Fisiólogo que atribuía su fecundidad, en extremo prolífica, a un apareamiento insaciable, sinónimo de lascivia.

Ceñidos a las fuentes teológicas del S. XII, el águila se aproxima a significados divinos Y si se asocia esta cualidad a la naturaleza incontinente de la liebre. Aquí, en este capitel, se representa al águila -Cristo arremetiendo contra la lujuria; una amenaza para la integridad moral del hombre, sea lego o sea monje.

CAPITEL 58. LIEBRES AGREDIDAS POR ÁGUILAS

CAPITEL 59. HELECHOS

Se repite la representación de helechos. Son plantas de helecho, aunque la complejidad de la composición desdibuje su sencillo aspecto. Sus tallos nacen en el astrágalo y, a medida que ascienden por el capitel, originan diferentes hojas, algunas enlazadas por grandes frutos pinniformes.

CAPITEL 59. HELECHOS

CAPITEL 60. SIN DECORACIÓN

Restaurado con la forma tronco piramidal sin talla.

CAPITEL 60. SIN DECORACIÓN

CAPITEL 61. ÁGUILAS

Surge de nuevo la representación de las águilas.

CAPITEL 61. ÁGUILAS

CAPITEL 62. ONOCENTAUROS

Reaparece el onocentauro quizá, esta vez, más similar a la imagen del centauro clásico. Pero la singularidad del capitel estriba en la desaparición del eje del relieve en forma de árbol o floresta, habitual en casi todos los capiteles, y la presencia en su lugar de un voluminoso onocentauro, encuadrado, eso sí, por dos árboles, puesto que la vegetación, de un modo u otro, es consustancial a las composiciones del taller. Las ramas se agrupan cerca de las copas, formadas tan sólo por el alcatraz que esconde el fruto de aro; y escinden las hojas hacia los cuellos de los onocentauros, sobre sus clámides, o bien hacia los vacíos del relieve.

CAPITEL 62. ONOCENTAUROS

CAPITEL 63. DRAGONES

Aquí la serie de dragones se perfila con absoluta nitidez puesto que, como excepción, carece de compañía vegetal.

CAPITEL 63. DRAGONES

CAPITEL 64. GRIFOS

Casi idéntico a la representación del capitel 47.

CAPITEL 64. GRIFOS